2016年01月17日

阪神淡路大震災から21年

5時46分 阪神淡路大震災から21年目の朝を迎えました。(写真:NHKテレビより)

1995年(平成7年)1月17日の早朝、テレビの緊急ニュースを見て、愕然としました。

被災地域の中心に、かつて活動していた、神戸市・芦屋市・西宮市・宝塚市があったのです。

私は22歳の1982年頃から関東リサイクル運動市民の会(本部:渋谷区)で、家庭の不要品のリサイクル運動をしていました。

1985年頃、関西リサイクル運動市民の会(本部:大阪市)との交流で関西に行くこととなりました。

約1年半、大阪のアパートで暮らしながら、京阪神地域のスーパーの屋上や駐車場でフリーマーケットを開催したり、阪急・阪神・JR線を使って、家庭の不要品の売ります・買います情報を掲載した「月刊リサイクルニュース」を書店に届けたりしていました。

毎月、神戸市・芦屋市・西宮市・宝塚市を訪れていたのです。

当時のスタッフ仲間や、納本していた本屋さん、お世話になっていた食べ物屋や飲み屋さんはどうなってしまったんだろう。

その日からほとんど眠れない日々が続きました。

かと言って何もできずに、昼も夜も一日中、テレビの前でひたすらニュースを見続けていました。

数日後、調布青年会議所で支援活動を行うことが決まった時、迷わず手を挙げました。

現地との渉外担当になり、被災地の市役所に電話をしてみました。

返事は・・・

「支援はとってもありがたい。でも、混乱していて対応できないので、直接避難所に届けてほしい」とのことでした。

しかし、避難所の名前も場所もわかりません。

そこで、私と青年会議所メンバーの狩野さんの2人が先遣隊として現地に入り調査。

支援物資を届ける避難所の名前・場所・物資の内容を調布の支援隊本部に連絡することになったのです。

1月27日23時頃、飛行機が関西国際空港(大阪府泉佐野市)に到着。

神戸まで直行ジェットフェリーが出ていると聞いていましたが欠航していたので、急遽タクシーで被災地に向かうことに。

私たちが大きな荷物を持ち青年会議所の腕章をしていたからでしょうか、タクシー乗り場の手前で、十数メートル離れたところに立っていた女性が大きな声で「ボランティアのお兄ちゃんかい、頑張ってや!」と声をかけてくれました。

なぜかその声は耳に残り、今でも時々頭の中で響いています。

タクシーは大阪湾に沿ってしばらく進んだものの、尼崎市に入ると大渋滞。

車はまったく動かなくなってしまいました。

そこからは、持参した折りたたみ自転車を組み立てて、自転車での移動に。

被災地は停電していて真っ暗。灯りは道路を走る車のヘッドライトだけという異様な状況でした。

東西を結ぶ二つの幹線道路のひとつ、国道43号線の歩道を走りましたが、時々歩道部分に電柱や住宅が倒壊していて通れず生活道路に迂回します。

生活道路は車が走っていないので暗闇。倒壊物や障害物、裂け目や段差を避けながら、自転車のライトだけを頼りに走りました。

28日3時頃、数日前に現地に入り支援活動を行っていた調布市職員災害ボランティアクラブの宿泊場所となっていた神戸市の福祉施設に到着。

8時30分頃、自転車に乗り、現地調査を開始します。

明るくなった被災地を見ると、被害の大きさに愕然としました。

倒壊している木造住宅、破壊されている鉄筋コンクリートの建物、戦場の様な焼け野原、あちらこちらで聞こえるパトカーと消防車のサイレン、独特な喧噪と臭い・・・

初めて目にする光景は、現実のものとは思えませんでした。

まず、開いていたコンビニで現地の地図を購入。

避難所の多くは小学校・中学校など公共施設と聞いていたからです。

地図を片手に、翌日支援本隊と合流するまで、西宮市、芦屋市、神戸市の避難所を廻りました。

避難所を訪ね、支援物資の数量を責任者の方と相談。

避難所の名前・場所・物資・道順などを一覧表にし、調布の本部にFAXで連絡しました。

支援物資は、避難所での不足物資のニュース報道を参考に、自転車(88台=調布市シルバー人材センターの協力で再生したものと市民の寄贈)、ベビーカー(30台=市民の寄贈)、衣類・生活用品(子供用トレーニングウェア上95下67着、割り箸5000本、使い捨てどんぶり1600個、ウェットティッシュ60個、ゴミ袋200枚、電動三輪車1台=青年会議所寄贈)。

本部からの支援隊(トラック3台)が29日早朝に到着し、西宮市の市役所・避難所(浜脇小、浜脇中、西宮西髙、中央図書館、香櫨園小)と芦屋市の避難所(宮川小、精道小、精道中、芦屋高校)計10ヶ所に支援物資を届けました。(写真:調布青年会議所「阪神淡路大震災支援隊報告書」より)

詳しくは・・・

調布青年会議所「阪神大震災支援隊報告書」をご覧下さい。

調布青年会議所「阪神大震災支援隊報告書」をご覧下さい。

(PDF: 3537.92KB)

(PDF: 3537.92KB)

自転車で廻りながら見た被災地の惨状は、テレビや新聞の報道からは想像できないほど悲惨なものでした。

現地で見たこと、聞いたこと、嗅いだ臭い、感じたこと、経験したことは決して忘れることができません。

以後、時々被災地を訪れ、復興を見守りつつ、記録してきました。

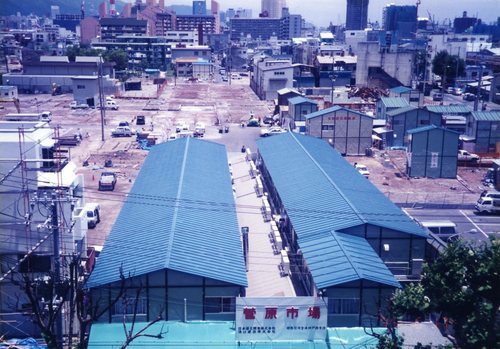

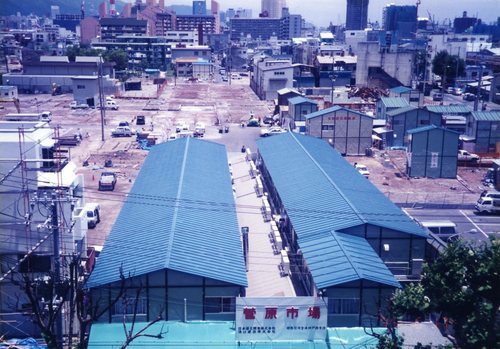

1995年6月

菅原市場(神戸市長田区)。『男はつらいよ』の最終作『寅次郎紅の花』のラストシーンがここで撮影されました。

2005年3月

西宮市立浜脇小学校(支援物資を届けた学校)

芦屋市立精道小学校(支援物資を届けた学校)。NHKテレビ「忘れない…にいちゃんのランドセル」で、亡くなったお兄ちゃんが通っていた学校です。野球をしている子ども達の歓声を聞くと心からホッとします。

阪神高速神戸線倒壊地点(神戸市東灘区)

慰霊と復興のモニュメント(神戸市中央区)。息子が調布中の修学旅行で、同級生と『しあわせ運べるように』を合唱しました。

新長田一番街(神戸市長田区)

JR新長田駅北側(神戸市長田区)

野島断層(淡路市)

2008年2月

味彩館Sugahara(=旧菅原市場・手前中央の建物)周辺

鷹取商店街(神戸市長田区)

たかとり教会(神戸市長田区)。奇跡的に焼け残ったキリスト像

JR鷹取駅南側

慰霊と復興のモニュメント

三宮駅周辺(神戸市中央区)

2010年10月(2010.10.6ブログ)

(左)阪神高速道路震災資料保管庫/(右)慰霊と復興のモニュメント

味彩館Sugaharaと「男はつらいよ」の『寅さんの記念碑』

私たちは、1995年(平成7年)1月17日、戦後初めての都市部での大災害、100年に1度の被災規模と言われる阪神淡路大震災に襲われました。

5年前の2011年(平成23年)には、1000年に1度と言われる驚愕的な津波災害をもたらした東日本大震災を経験しました。

首都直下地震が30年以内に起きる可能性は70%以上と言われています。

地震が起きることを防ぐことはできませんが、被害を少なくすることはできるはずです。

100年に1度と1000年に1度の大震災がもたらした未曾有の被害を目の当たりにした私たちは、何を学び、何を学んでいないのでしょうか。

大切な何かを忘れかけていないでしょうか。

私たちができることは、学んだ教訓を忘れないで伝え続けることではないでしょうか。

教訓を生かして災害に強いまちをつくりましょう

毎年1月17日が来ると、必ず『しあわせ運べるように』を聴きます。

この歌は、当時、神戸市内の小学校で音楽専科教諭を務めていた臼井真さんが、生まれ育った街の変わり果てた姿をテレビニュースで見て衝撃を受け、作詞・作曲をしました。

多くの人々の心を捉え、希望の灯となり、復興を願うシンボル曲になっています。

『しあわせ運べるように』(歌/川嶋あい)(YouTube)

1995年(平成7年)1月17日の早朝、テレビの緊急ニュースを見て、愕然としました。

被災地域の中心に、かつて活動していた、神戸市・芦屋市・西宮市・宝塚市があったのです。

私は22歳の1982年頃から関東リサイクル運動市民の会(本部:渋谷区)で、家庭の不要品のリサイクル運動をしていました。

1985年頃、関西リサイクル運動市民の会(本部:大阪市)との交流で関西に行くこととなりました。

約1年半、大阪のアパートで暮らしながら、京阪神地域のスーパーの屋上や駐車場でフリーマーケットを開催したり、阪急・阪神・JR線を使って、家庭の不要品の売ります・買います情報を掲載した「月刊リサイクルニュース」を書店に届けたりしていました。

毎月、神戸市・芦屋市・西宮市・宝塚市を訪れていたのです。

当時のスタッフ仲間や、納本していた本屋さん、お世話になっていた食べ物屋や飲み屋さんはどうなってしまったんだろう。

その日からほとんど眠れない日々が続きました。

かと言って何もできずに、昼も夜も一日中、テレビの前でひたすらニュースを見続けていました。

数日後、調布青年会議所で支援活動を行うことが決まった時、迷わず手を挙げました。

現地との渉外担当になり、被災地の市役所に電話をしてみました。

返事は・・・

「支援はとってもありがたい。でも、混乱していて対応できないので、直接避難所に届けてほしい」とのことでした。

しかし、避難所の名前も場所もわかりません。

そこで、私と青年会議所メンバーの狩野さんの2人が先遣隊として現地に入り調査。

支援物資を届ける避難所の名前・場所・物資の内容を調布の支援隊本部に連絡することになったのです。

1月27日23時頃、飛行機が関西国際空港(大阪府泉佐野市)に到着。

神戸まで直行ジェットフェリーが出ていると聞いていましたが欠航していたので、急遽タクシーで被災地に向かうことに。

私たちが大きな荷物を持ち青年会議所の腕章をしていたからでしょうか、タクシー乗り場の手前で、十数メートル離れたところに立っていた女性が大きな声で「ボランティアのお兄ちゃんかい、頑張ってや!」と声をかけてくれました。

なぜかその声は耳に残り、今でも時々頭の中で響いています。

タクシーは大阪湾に沿ってしばらく進んだものの、尼崎市に入ると大渋滞。

車はまったく動かなくなってしまいました。

そこからは、持参した折りたたみ自転車を組み立てて、自転車での移動に。

被災地は停電していて真っ暗。灯りは道路を走る車のヘッドライトだけという異様な状況でした。

東西を結ぶ二つの幹線道路のひとつ、国道43号線の歩道を走りましたが、時々歩道部分に電柱や住宅が倒壊していて通れず生活道路に迂回します。

生活道路は車が走っていないので暗闇。倒壊物や障害物、裂け目や段差を避けながら、自転車のライトだけを頼りに走りました。

28日3時頃、数日前に現地に入り支援活動を行っていた調布市職員災害ボランティアクラブの宿泊場所となっていた神戸市の福祉施設に到着。

8時30分頃、自転車に乗り、現地調査を開始します。

明るくなった被災地を見ると、被害の大きさに愕然としました。

倒壊している木造住宅、破壊されている鉄筋コンクリートの建物、戦場の様な焼け野原、あちらこちらで聞こえるパトカーと消防車のサイレン、独特な喧噪と臭い・・・

初めて目にする光景は、現実のものとは思えませんでした。

まず、開いていたコンビニで現地の地図を購入。

避難所の多くは小学校・中学校など公共施設と聞いていたからです。

地図を片手に、翌日支援本隊と合流するまで、西宮市、芦屋市、神戸市の避難所を廻りました。

避難所を訪ね、支援物資の数量を責任者の方と相談。

避難所の名前・場所・物資・道順などを一覧表にし、調布の本部にFAXで連絡しました。

支援物資は、避難所での不足物資のニュース報道を参考に、自転車(88台=調布市シルバー人材センターの協力で再生したものと市民の寄贈)、ベビーカー(30台=市民の寄贈)、衣類・生活用品(子供用トレーニングウェア上95下67着、割り箸5000本、使い捨てどんぶり1600個、ウェットティッシュ60個、ゴミ袋200枚、電動三輪車1台=青年会議所寄贈)。

本部からの支援隊(トラック3台)が29日早朝に到着し、西宮市の市役所・避難所(浜脇小、浜脇中、西宮西髙、中央図書館、香櫨園小)と芦屋市の避難所(宮川小、精道小、精道中、芦屋高校)計10ヶ所に支援物資を届けました。(写真:調布青年会議所「阪神淡路大震災支援隊報告書」より)

詳しくは・・・

調布青年会議所「阪神大震災支援隊報告書」をご覧下さい。

調布青年会議所「阪神大震災支援隊報告書」をご覧下さい。自転車で廻りながら見た被災地の惨状は、テレビや新聞の報道からは想像できないほど悲惨なものでした。

現地で見たこと、聞いたこと、嗅いだ臭い、感じたこと、経験したことは決して忘れることができません。

以後、時々被災地を訪れ、復興を見守りつつ、記録してきました。

1995年6月

菅原市場(神戸市長田区)。『男はつらいよ』の最終作『寅次郎紅の花』のラストシーンがここで撮影されました。

2005年3月

西宮市立浜脇小学校(支援物資を届けた学校)

芦屋市立精道小学校(支援物資を届けた学校)。NHKテレビ「忘れない…にいちゃんのランドセル」で、亡くなったお兄ちゃんが通っていた学校です。野球をしている子ども達の歓声を聞くと心からホッとします。

阪神高速神戸線倒壊地点(神戸市東灘区)

慰霊と復興のモニュメント(神戸市中央区)。息子が調布中の修学旅行で、同級生と『しあわせ運べるように』を合唱しました。

新長田一番街(神戸市長田区)

JR新長田駅北側(神戸市長田区)

野島断層(淡路市)

2008年2月

味彩館Sugahara(=旧菅原市場・手前中央の建物)周辺

鷹取商店街(神戸市長田区)

たかとり教会(神戸市長田区)。奇跡的に焼け残ったキリスト像

JR鷹取駅南側

慰霊と復興のモニュメント

三宮駅周辺(神戸市中央区)

2010年10月(2010.10.6ブログ)

(左)阪神高速道路震災資料保管庫/(右)慰霊と復興のモニュメント

味彩館Sugaharaと「男はつらいよ」の『寅さんの記念碑』

私たちは、1995年(平成7年)1月17日、戦後初めての都市部での大災害、100年に1度の被災規模と言われる阪神淡路大震災に襲われました。

5年前の2011年(平成23年)には、1000年に1度と言われる驚愕的な津波災害をもたらした東日本大震災を経験しました。

首都直下地震が30年以内に起きる可能性は70%以上と言われています。

地震が起きることを防ぐことはできませんが、被害を少なくすることはできるはずです。

100年に1度と1000年に1度の大震災がもたらした未曾有の被害を目の当たりにした私たちは、何を学び、何を学んでいないのでしょうか。

大切な何かを忘れかけていないでしょうか。

私たちができることは、学んだ教訓を忘れないで伝え続けることではないでしょうか。

教訓を生かして災害に強いまちをつくりましょう

毎年1月17日が来ると、必ず『しあわせ運べるように』を聴きます。

この歌は、当時、神戸市内の小学校で音楽専科教諭を務めていた臼井真さんが、生まれ育った街の変わり果てた姿をテレビニュースで見て衝撃を受け、作詞・作曲をしました。

多くの人々の心を捉え、希望の灯となり、復興を願うシンボル曲になっています。

『しあわせ運べるように』(歌/川嶋あい)(YouTube)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。