2017年08月31日

サッカー日本代表 2018ワールド杯ロシア大会 出場決定!

サッカー日本代表は宿敵のオーストラリアを2-0で破り、アジア最終予選B組の1位が確定

見事、2018ワールドカップロシア大会出場を決めました

出場決定の瞬間は、自民党調布総支部青年部総会の2次会で、銀八(小島町1丁目)にてテレビで見ていました。

22時40分 帰宅して、猫のトロと喜びを分かち合おうとしたのですが、猫と一緒の万歳三唱は難しい

見事、2018ワールドカップロシア大会出場を決めました

出場決定の瞬間は、自民党調布総支部青年部総会の2次会で、銀八(小島町1丁目)にてテレビで見ていました。

22時40分 帰宅して、猫のトロと喜びを分かち合おうとしたのですが、猫と一緒の万歳三唱は難しい

2017年08月31日

自民党調布総支部青年部総会

19時 第51回自由民主党調布総支部青年部総会が渝園で開かれました。

司会 菅寛人・青年部幹事長

挨拶 鈴木宗貴・青年部長

白井貞治・自民党調布総支部支部長

議長 天沼寛・青年部顧問

平成28年度の活動報告・決算報告、29年度活動計画(案)・役員改正(案)・宣言文(案)・決議(案)は、いずれも承認・可決されました。

会計報告 小林広行・会計

監査報告 田村潤一郎・監査

就任挨拶 倉田道夫・新青年部長

宣言文(案)・決議(案)朗読 三島学・副幹事長

来賓紹介 谷中邦彦・事務局長

来賓挨拶

渡辺進二郎・調布市議会自民党創政会幹事長

雨宮法男・自民党狛江総支部青年部長

乾杯 鈴木宗貴・前部長

中締め 榎本陽介・副部長

青年部長が鈴木宗貴さんから倉田道夫さんにバトンタッチしました。

宗ちゃん、お疲れさまでした。

ミッチー、よろしくお願いします。

司会 菅寛人・青年部幹事長

挨拶 鈴木宗貴・青年部長

白井貞治・自民党調布総支部支部長

議長 天沼寛・青年部顧問

平成28年度の活動報告・決算報告、29年度活動計画(案)・役員改正(案)・宣言文(案)・決議(案)は、いずれも承認・可決されました。

会計報告 小林広行・会計

監査報告 田村潤一郎・監査

就任挨拶 倉田道夫・新青年部長

宣言文(案)・決議(案)朗読 三島学・副幹事長

来賓紹介 谷中邦彦・事務局長

来賓挨拶

渡辺進二郎・調布市議会自民党創政会幹事長

雨宮法男・自民党狛江総支部青年部長

乾杯 鈴木宗貴・前部長

中締め 榎本陽介・副部長

青年部長が鈴木宗貴さんから倉田道夫さんにバトンタッチしました。

宗ちゃん、お疲れさまでした。

ミッチー、よろしくお願いします。

2017年08月26日

永易・調布市消防団団長 藍綬褒章受章祝賀会

19時 永易正敏団長 藍綬褒章受章祝賀会が新宿の京王プラザホテルで開催されました。

藍綬褒章(写真:受章祝賀会パンフレットより)

永易正敏・調布市消防団団長は昭和35年8月生まれの57歳。

私と同じ年です。

永易さんは、昭和60年4月に調布市消防団第五分団に入団。

平成7年4月に分団長をお務めになり、平成9年4月に一時退団。

平成15年4月に調布市消防団副団長に就任。

平成27年4月から現在まで団長を務めておられます。

一方、平成27年4月から現在まで調布市消防委員会委員、平成29年4月から現在まで東京都三多摩消防団連絡協議会常任理事をお務めです。

長年にわたり消防団活動で市民の生命と財産を守って来られたことに、心から感謝申し上げます。

また、私も18年間、分団で活動しましたが、消防団活動は家族の理解と協力が不可欠です。

奥様を始めご家族の皆様にも敬意を表させていただきます。

司会は調布市消防団第五分団の土方正人分団長。

受章者入場

北多摩睦消防組第二区六番組(筒先・渡邉尚彦さん)の木遣り唄を先頭に永易ご夫妻のご入場です。

お祝いの唄「君萬才」が披露されました。

開会の言葉 土方長久・元調布市消防団長

発起人代表挨拶 小津浩彦・調布市消防団副団長

来賓祝辞

田中久和・調布市議会議長

村上研一・東京消防庁消防総監

記念品贈呈

熊澤兼夫・調布市消防団副団長

花来贈呈

小川利徳・調布市消防団分団長会会長から永易団長へ

田村元・調布市消防団第五分団副分団長から奥様へ

受章者謝辞 永易正敏団長

鏡開き

乾杯 大江理一・東京都消防訓練所長

祝宴

中締め 瀬古毅・三多摩消防団連絡協議会会長

万歳三唱 遠藤久・北多摩地区消防団連絡協議会会長

閉会の言葉 清水孝夫・前調布市消防団長

永易団長の益々のご活躍と、ご夫妻のご健康・ご多幸をお祈り申し上げます。

藍綬褒章(写真:受章祝賀会パンフレットより)

永易正敏・調布市消防団団長は昭和35年8月生まれの57歳。

私と同じ年です。

永易さんは、昭和60年4月に調布市消防団第五分団に入団。

平成7年4月に分団長をお務めになり、平成9年4月に一時退団。

平成15年4月に調布市消防団副団長に就任。

平成27年4月から現在まで団長を務めておられます。

一方、平成27年4月から現在まで調布市消防委員会委員、平成29年4月から現在まで東京都三多摩消防団連絡協議会常任理事をお務めです。

長年にわたり消防団活動で市民の生命と財産を守って来られたことに、心から感謝申し上げます。

また、私も18年間、分団で活動しましたが、消防団活動は家族の理解と協力が不可欠です。

奥様を始めご家族の皆様にも敬意を表させていただきます。

司会は調布市消防団第五分団の土方正人分団長。

受章者入場

北多摩睦消防組第二区六番組(筒先・渡邉尚彦さん)の木遣り唄を先頭に永易ご夫妻のご入場です。

お祝いの唄「君萬才」が披露されました。

開会の言葉 土方長久・元調布市消防団長

発起人代表挨拶 小津浩彦・調布市消防団副団長

来賓祝辞

田中久和・調布市議会議長

村上研一・東京消防庁消防総監

記念品贈呈

熊澤兼夫・調布市消防団副団長

花来贈呈

小川利徳・調布市消防団分団長会会長から永易団長へ

田村元・調布市消防団第五分団副分団長から奥様へ

受章者謝辞 永易正敏団長

鏡開き

乾杯 大江理一・東京都消防訓練所長

祝宴

中締め 瀬古毅・三多摩消防団連絡協議会会長

万歳三唱 遠藤久・北多摩地区消防団連絡協議会会長

閉会の言葉 清水孝夫・前調布市消防団長

永易団長の益々のご活躍と、ご夫妻のご健康・ご多幸をお祈り申し上げます。

2017年08月20日

健全育成地区親善ソフトボール大会

平成29年度(第47回)調布市青少年健全育成地区親善ソフトボール大会が調布基地跡地運動広場で開催されました。

健全育成推進地区委員会の20地区を1ブロック4チームに分け、各ブロックごとにトーナメント戦を行い、各ブロックごとに優勝チームを決定します。

若葉地区が棄権のため、19地区が参加しました。

6時30分 飛田給小学校に集合。

必要な備品を車で運びました。

前日に大雨が降り、開催が危ぶまれましたが、調布市ソフトボール連盟を始め関係者の皆さんが朝6時からグラウンドの排水・グラウンド整備をして下さいました。

感謝・感謝です。

9時10分 グラウンド整備のため、40分遅れで試合が始まりました。

第1試合の相手は緑ヶ丘地区。

練習の成果が見事に発揮されて、15-1で勝利

第2試合の相手は強豪の杉森地区。

接戦でしたが、8-12で惜敗

表彰式

各ブロックの優勝チーム(深大寺、上ノ原、杉森、第二、布田地区)に賞状、優勝カップ、記念メダルが贈られました。

<結果一覧>

飛田給地区では、通年でソフトの練習をしています。

夏休み期間中は、水曜日を除き、毎日練習をしていました。

私は、最後の3日間だけ参加しましたが、ず〜っと子どもたちの面倒を見てきた、監督・コーチ・健全育成メンバーの皆さん、お疲れさまでした

健全育成推進地区委員会の20地区を1ブロック4チームに分け、各ブロックごとにトーナメント戦を行い、各ブロックごとに優勝チームを決定します。

若葉地区が棄権のため、19地区が参加しました。

6時30分 飛田給小学校に集合。

必要な備品を車で運びました。

前日に大雨が降り、開催が危ぶまれましたが、調布市ソフトボール連盟を始め関係者の皆さんが朝6時からグラウンドの排水・グラウンド整備をして下さいました。

感謝・感謝です。

9時10分 グラウンド整備のため、40分遅れで試合が始まりました。

第1試合の相手は緑ヶ丘地区。

練習の成果が見事に発揮されて、15-1で勝利

第2試合の相手は強豪の杉森地区。

接戦でしたが、8-12で惜敗

表彰式

各ブロックの優勝チーム(深大寺、上ノ原、杉森、第二、布田地区)に賞状、優勝カップ、記念メダルが贈られました。

<結果一覧>

飛田給地区では、通年でソフトの練習をしています。

夏休み期間中は、水曜日を除き、毎日練習をしていました。

私は、最後の3日間だけ参加しましたが、ず〜っと子どもたちの面倒を見てきた、監督・コーチ・健全育成メンバーの皆さん、お疲れさまでした

2017年08月15日

2017年08月15日

お盆のお供え物

10時 Facebookの8月13日のタイムライン、「お盆のお迎え」の飯島さんのコメントの返事を書きながら写真を見てみると・・

お供え物に酒・コーヒー・お茶とタバコがないではありませんか

さっそく、佐須の実家に行き、改めてお供えしました。

飯島さん、感謝です

お盆のお供え物でタバコを供えるので、火をつけて吸いました。

タバコを吸うのは、父の命日の墓参り(2017.7.19ブログ)以来、人生で2回目。

前回は余裕がありませんでしたが、今回は味わってみると・・・

まずい

ちなみに、この写真は、母が初めてスマホで撮影しました

お供え物に酒・コーヒー・お茶とタバコがないではありませんか

さっそく、佐須の実家に行き、改めてお供えしました。

飯島さん、感謝です

お盆のお供え物でタバコを供えるので、火をつけて吸いました。

タバコを吸うのは、父の命日の墓参り(2017.7.19ブログ)以来、人生で2回目。

前回は余裕がありませんでしたが、今回は味わってみると・・・

まずい

ちなみに、この写真は、母が初めてスマホで撮影しました

2017年08月15日

市議会第2回定例会一般質問「調布駅前広場について」 全文

今年6月7日の調布市議会第2回定例会で、「調布駅前広場について」一般質問をしました。

(写真:議会事務局提供)

質問項目は・・・

調布駅前広場について

(1) 樹木について

(2) 地下駐輪場について

(3) 整備計画について

8月5日発行の市議会だより第230号に質問の一部が掲載されました。

掲載されたのはごく一部なので、質問と答弁の全文を見たいとの要望が何人かの方からありました。

市議会ホームページの会議録の更新は今月の下旬(25日)あたりを予定しているので、その前に正式なものではありませんが、質問と答弁を掲載します。

<質問>

今回は、調布駅前広場について(1)樹木について(2)地下駐輪場について(3)整備計画について、お聞きします。

質問に入る前にスクリーンをご覧頂きたいと思います。

この写真は、郷土博物館からご提供頂いた調布駅南口広場の写真です。撮影されたのは昭和54年から56年。中央公民館がある懐かしい写真です。

緑がうっそうとしていて、まさしく「調布駅前の杜」です。

私は第1回定例会に続き、今回も駅前広場について質問をさせていただきます。「大須賀はしつこいな」とお思いの方もおられるかと思いますが、しつこいのには理由がます。

次の写真はちょっと恥ずかしいのですが、

23年前の調布青年会議所時代の写真です。例会で調布駅南口とまちづくりをテーマに委員会毎に考えた広場の案を発表しているところです。当時の青年会議所のメンバーは駅前広場のまちづくりにこだわっていました。本気で日本一の広場を造りたいと熱く語り合っていました。年は取りましたが、思いは変わりません。

私は市の職員の皆さんが一所懸命に作った駅前広場の計画の邪魔をしようと思っているわけではありません。日本一の広場を本気で一緒に作りたいと思っているからこそ、市の計画に納得がしたいのです。そのことをお伝えして、質問を始めさせていただきます。

最初の質問は「樹木について」です。

「(仮称)調布駅前広場整備に係る市民会議」が4月17日、26日と5月25日の3回にわたって開催されました。市は会の目的を「市民目線で見た多目的空間や樹木、噴水などの規模、位置等についてのご意見を伺うため」としています。

多くの議員が傍聴なさっていましたが、私はいくつかの違和感を感じました。

駅前広場の樹木を切る大きな原因の一つは、地下駐輪場を造ることにあることは皆様もご承知の通りです。

Q1.原因である地下駐輪場を議論の対象に入れないで、テーマを「樹木を切るか切らない」に特化したようですが、その理由は何でしょうか?

一方、第1回目に都市整備部長は「一般公募の皆さんも加えたい」と発言しましたが、公募委員はどうなっているのでしょうか。最も残念に感じたことは、樹木を切って良いか悪いかだけにテーマをしぼった結果、守りたいという市民と切っても良いと言う市民が対立する構造を結果的に市が作り出してしまったことです。結局、3回目で異論があったのに意見集約をしてしまいました。反対意見もあり、私の感覚では、市の考えを積極的に賛成する委員はあまり多くなかったように感じました。

市民会議のメンバーは、調布駅周辺の自治会・商店会、市内団体、植木組合の代表者と調布駅南口広場樹木を守る会の代表です。熱心にご議論頂いた参加者の皆様には心から敬意を表します。

一方、調布駅は市内各所から通勤や通学で使われています。日常の買い物、駅前広場や周辺で開催されるイベントには調布一円から市民が訪れます。調布駅は市内の他の駅とは違いオール調布の存在です。

市長は本年第1回定例会の一般質問の答弁で「計画を具現化する段階において、既存樹木の保全等に関して、より広範に意見を聴取する必要があったと認識している」と答弁なさっています。また「市民説明会、意見交換会の場に加え、出前講座や駅頭などに出向いて市民の御意見を伺う手法も活用するなど、丁寧な説明に努めながら事業を進めていく」ともおしゃっています。市民に積極的に説明しようとする市長の姿勢を大いに評価するものです。

Q2.そこでお尋ねしますが、会議メンバーにはいないと思われる、調布駅周辺以外の地域住民、障がい者、子育て中の親子(おやご)さん、買い物客、駅を利用する会社員、若い世代などの意見集約はどうするのでしょうか? 市は市民全体を対象とした公聴会や説明会は実施しないのでしょうか? しないとすればその理由は何でしょうか? 残念ながら1度も参加なさらなかった理由も含めて、市長が大切になさっている市民参加・協働の観点から、より広範に意見を聴取する方法を市長はどのようにお考えなのでしょうか?

<答弁>

○長友貴樹市長

樹木についてお答えいたします。

調布駅前広場は、これまでのさまざまな検討過程を経て、平成26年10月に事業化を図り、平成28年度から北側ロータリーの整備に着手するなど、段階的に事業進捗していくこととしております。

また、南側においては、既存の調布駅前公園や駐輪場の解体を終了しており、今年度予定しています調布駅南地下自転車駐車場整備を2カ年で完了させ、オリンピック・パラリンピック終了後にロータリーを含む駅前広場整備を開始することとしております。

地下駐輪場の整備については、これまでもさまざまな御意見や議論を経て設計検討を行い、平成29年度当初予算においても工事予算を御承認いただいており、市としては、早期の完成に向け、事業進捗を図ってまいりたいと考えております。

一方で、平成29年第1回調布市議会定例会において、既存樹木をどこまで保全すべきかという論点に絞って、改めて樹木を守る会に市の案で合意できるか再度交渉を試みるとともに、市民の意見集約も踏まえながら、概ね市民の理解が得られる内容と判断できれば、議会に確認の上、補正予算で承認いただいた予算の範囲内で予算を執行するとの御意見を踏まえ、市民会議を開催しております。

5月25日に開催した第3回の市民会議には、私の代理として木村副市長が出席し、市民会議の全委員からの御意見を伺ったほか、これまで各種議論を積み重ねながら検討を進めてきた、この駅前広場の整備に向け、まずは既存樹木について市の考え方を御理解いただけるよう改めてお願いしたものです。

市民会議では、新しい駅前広場を今後とも盛り上げ、また、樹木等を守り育てていくに当たり、中心的役割を果たしていただくという意味でも、地元自治会や商店会を中心としたメンバーや若手のリーダーを中心に御意見をいただいたところであり、大変貴重な御意見をいただいたと認識しております。

市民会議のメンバーについては、補正予算を御審議いただく中で、樹木を守る会を初め、近隣自治会、商店会はもとより、商工会等、市民各団体の代表者に参加をいただくとの御意見を踏まえ、調布駅周辺地域の自治会代表者の方を初め、各種事業等で利用実績のある商工会や商店会等の団体のほか、専門的見地から植木組合から推薦された方にも御参画いただき、この間、3回にわたって、それぞれの立場から率直な御意見を伺ったところです。

引き続き、市民参加と協働のまちづくりに向け、障害者団体との意見交換も含めた市民参加の場を重ねつつ、市民会議での議論、あるいは調布駅前広場の検討の進捗に応じて、市報やホームページ、駅頭での掲示板のほか、説明の場を設けるなど、この問題に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

<再質問>

市民会議についてですが、議会から、答弁にありましたように、協議の内容と協議する機関の構成についてはリクエストがあったことはそのとおりで、私も存じ上げています。

しかし、市長御自身は、樹木についてより広範に意見を聴取する必要があったと反省しておられるということもお聞きしております。議会のリクエストプラス市長の判断で、その協議の内容、もしくは構成のメンバーについてプラスアルファがあってもいいのではないかと私は思っています。

質問にありました調布駅周辺以外の住民、子育て世代、若者、駅の利用者、より多くの女性の視点、こうした方々の意見もとても大切だと私は思っています。御答弁に障害者団体の方とは意見交換をしますとありました。それでは、私が今申し上げた方々はどうするのでしょうか。この方々をプラスして、議会からそれに対して苦情が出るとは決して思いません。

再Q1.より広範囲な意見集約をどうするのか、もう一度お尋ねしたいと思います。

また、3回目に副市長がお出になりました。もちろん副市長はナンバー2、それなりにしっかりされた見識をお持ちの方だと思いますが、市民から見ると、最後に傍聴者から声があったように、市長と副市長は大きく違うんです。決定的な違いは、市長は市民の選挙を経て代表として活動しているわけです。市長が出るか出ないか、大きな違いがあります。

再Q2.市長がなぜ一度も市民会議に出席しなかったのか、その理由をお尋ねします。

<答弁>

○長友貴樹市長

いま少し慎重に、広範に御意見を伺って、この問題に当初から取り組めばよかった。それについて反省するところがある。当初から申し上げているとおり、市民の方にも議会でも申し上げました。そのとおりであります。

それで、当初の考えを修正する形で、どの程度樹木を残せるかということを一生懸命考えて提示をさせていただいているということであります。

それは直接の御質問ではなくて、市民会議のメンバーということですね。先ほど申し上げたとおりです。議会から一定のこういう考え方でやったらどうかという御提案をいただいたのは最大限尊重させていただいた上で、私どもの思いでこういう方たちにも加わっていただきたいという、議会の思いを最大限に尊重させていただいた上で、私どもの考えも付加させていただいて、現在のメンバーを決めさせていただいたということに尽きます。

それから、出席でございます。確かに3回の市民会議に私は出ておりません。それ以前に樹木の会の方とは何回かの議論をさせていただいた中で、11月と2月には私は日程が合ったので出させていただいたときに、これからもこういう場に私が必ず出られるとは限らないが、出られる人間は私の意見と同じだということで了承いただきたいということをはっきり申し上げております。

これからも私は別に出ないということとか、この議論が、ほかにもいろいろな懸案がございますけど、重要な懸案の1つであるとの認識はいささかも薄らいではおりませんので、この会議に対する重要性、それから、私は決して出ないと申し上げているわけではございません。そこは理解いただければと、それだけであります。

<質問>

次に地下駐輪場についてお伺いします。

市民が現在計画中の地下駐輪場を使う場合、地下に降りて駐輪し、また地上に上がり、さらに京王線の地下駅に降りてホームに向かうという不便を強いられることになります。

「おじいちゃん、なんであんな不便な駐輪場を作ったの」と末代まで言われかねません。「どうにか工夫してでも地下でつなげることができればと思っている」と、平成27年第3回定例会の一般質問で小林充夫議員が述べられました。また、「京王線の地下化工事が始まるときに決断していれば、駅と駐輪場を地下通路でつなぐこともできた」と、本年第1回定例会での代表質問で平野議員もおっしゃっています。

建設委員会でも地下に埋設されている東京電力の高圧線についての議論がありましたが、会派で説明を求めたところ、管理職の方から「高圧線を迂回し、上下で避(よ)ければ接続通路は可能」との説明がありました。

多くの市民が利用する地下駐輪場の計画が、駅との接続の可能性なしに進められるのは本意ではありません。

Q3.将来的に地下駐輪場が駅に接続する可能性についてお尋ねします。

自民党創政会議員団は平成27年7月に有志で都内4か所の駐輪場を視察しました。

地下鉄東西線葛西駅(写真:左上)では、機械式で地下2層式の駐輪場、地下鉄新宿線船堀駅(写真:右上)では、機械式の地上立体型の駐輪場、総武線平井駅(写真:左下)では、機械式地下駐輪場、赤羽駅(写真:右下)では、階段型のスロープではなく、人と自転車が一緒に利用できる動く歩道を視察しました。機械式では、利用者の間違った使い方によるトラブルが設置当初はあったものの、「その後のトラブルは無く、機械本体の故障はない」と説明を受けました。入庫に要する時間は約5秒、出庫に要する時間は約20秒と、自走式に比べると利用者の快適さは計り知れないと感じました。

駐輪場の方式を分けると自走式と機械式、機械式には地下方式と地上立体方式の2種類があります。機械式駐輪場は第1世代、第2世代、さらに最新施設と、品質が格段に向上していると聞いています。

Q4.これらの比較検討はどうしてきたのでしょうか? 検討の結果を議会と市民にどう説明してきたのでしょうか? 市が自走式を選択した理由は何でしょうか?

Q5.また、市は「機械式は故障と苦情が多い」と説明しているようですが、その根拠は何でしょうか? お聞かせください。

調布市と同じように地下方式による連続立体交差事業を行った小田急線と東急目黒線では、いずれも線路跡地に鉄道事業者が駐輪場を設置しています。

一方、市長は「京王電鉄は連続立体交差事業に633億円も使っているのだから、駅利用者のための駐輪場の設置を求めない」としてこられました。鉄道高架方式と違い、地下方式は、国・東京都・市・鉄道事業者の負担割合が決まっていないので、多額の事業費をご負担頂いた京王電鉄さんには私も感謝しています。

線路の地下化の結果、地上に膨大な線路跡地が生まれ、鉄道事業者は駅周辺に3つの商業ビルを建設し、秋にオープンの予定となっています。これらの商業ビルの運営により、大きな利益を上げることになるはずです。

Q6.それでも市長は鉄道事業者に駐輪場建設の費用負担を一部であっても求めないのでしょうか? 求めないとすれば、その理由は以前と同じものでしょうか、それとも違う理由でしょうか?

平成27年3月5日発行の市報ちょうふに「調布駅周辺の今後の駐輪場整備に関するアンケート調査結果(速報)」が掲載されました。

直後の3月20日に市報「中心市街地街づくり特集号」が発行され、駅前広場整備検討図が掲載されましたが、駐輪場の存在は示されませんでした。また、翌28年2月20日に再び市報「中心市街地街づくり特集号」が発行されましたが、駅前広場整備事業説明図に駐輪場の説明は一切ありませんでした。結局、アンケート調査結果を発表してから、都市計画決定に至るまで、市が市報やホームページで駐輪場の計画を説明することはなかったのです。

Q7.市の市民への広報と説明のあり方は十分だった認識しておられるのでしょうか?

Q8.樹木についての反省を生かすならば、市民参加・市民との協働を大切にする市長として、地下駐輪場について、着工の前に改めて公聴会や説明会を開き、広範に意見を聴取する場を設けるお考えは無いのでしょうか?

<答弁>

◯八田主税都市整備部長

地下駐輪場についてお答えします。

初めに、将来的な地下駐輪場と駅の接続についてであります。

これまでの間に御説明させていただいておりますが、調布駅南側に東京電力の高圧線の埋設による支障などの要因から、接続のハードルは極めて高いものと考えております。

次に、自走式と機械式の比較についてです。

平成23年度から行っている地下駐輪場の計画に当たっては、既に計画しております調布駅前広場機能に影響を及ぼさないことが大前提であります。円柱形の機械式地下駐輪場を配置する場合、入庫、出庫のための地上出入り口が多数必要となることから、駅前広場ロータリーの外周部の歩行空間や多目的広場スペースが十分に確保できないと考えています。このことから、調布駅前広場に設ける場合は、自走式地下駐輪場が適切であると判断したものであります。

なお、その他検討の過程で機械式駐輪場を運営している自治体等にヒアリングを行っており、すぐれた点とあわせ、トラブル発生時の対応に苦慮しているといった状況を伺っております。

次に、自転車対策における鉄道事業者のかかわりについてです。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律では、一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に努めるのは地方自治体等の責務であり、鉄道事業者は、その取り組みに積極的に協力する立場にあります。

しかし、商業施設等の設置の場合においては、その利用者のためにみずから駐輪場を設置するなどの義務がありますので、ことし秋にオープンを控えている調布駅周辺商業施設の開発協議の中で、附置義務の車両台数の確実な確保を求めるとともに、附置義務以外の公共貢献を要請し、事業用地の無償使用等の御協力をいただき、調布西オートバイ駐車場を開設したところであります。

引き続き京王電鉄と連結を図りながら、駐輪場等の整備について協力を要請してまいります。

次に、市民への広報についてです。

平成27年3月20日の中心市街地街づくり特集号を発行した時点には、駐輪場整備の明確な方向性をお示しできる段階ではありませんでした。その後、地下駐輪場整備について市議会に御報告をし、御承認をいただき、地下駐輪場整備の方針を取りまとめたことから、平成27年8月にアンケート調査結果等報告会を開催し、アンケート結果を踏まえた地下駐輪場案について御説明しております。

なお、平成28年2月20日の特集号は、鉄道敷地整備計画の概要図を策定したことを中心に広報させていただいたものであります。

調布駅南地下自転車駐車場に関しては、先ほどの市長からの答弁と重なりますが、これまでの経緯を踏まえ、決定をいただいた事業として着実に推進していきたいと考えております。

過去の例のあります飛田給駅北側の道路整備やロータリー整備にあわせ、地下駐輪場を一体で整備した事例と同様、恒久的な駐輪場として、調布駅前整備の整備と一体的に整備する事業計画であり、引き続き市報やホームページなどを活用した市民との情報共有に努めるとともに、市民意見をいただきながら市議会への御報告をさせていただきつつ、事業を推進してまいりたいと考えております。

<再質問>

それなりに手続も踏んで説明をしてきましたよというような内容の答弁だと思うのですが、ただ、私は心配なんです。何が心配かというと、樹木の件で市長もつらい経験、市議会の私たちもチェックが足りなかったなと反省しているところです。それが今回の駐輪場でも、このままいったら繰り返されてしまうんじゃないかということが私は心配なんですね。

確かに、前回の一般質問でお聞きしましたけど、アンケートの中には、駅に接続しませんよと書いてありました。問題なのは、書いてあればいいのかじゃないと思うんです。それを市民がどのくらい認識しているのかが最大のポイントだと思うんです。

それ以外もまだまだ説明したほうがいいことがあると思うんですよ。1,900台の駐輪場に入るときにラッシュ、重なりますよね。そのときに次から次に自転車がつながっちゃって大丈夫かという心配があるわけです。

規模がはるかに小さい飛田給、私の地元の駅ですけども、飛田給の駐輪場でも出入り口が2カ所あるんですね。そういったことを心配していて、担当の職員の方にお伺いしました。そうしまたら、入り口のスロープは2レーンあるということなんですね。1レーンじゃなくて2レーンなんです。でも、私、会派の同僚にお聞きしましたら、知っている人もいましたけど、議員でも知らない人もいたんです。ということは、市民はもっと知らない方が多いと思うんです。

いろんなポイントがあると思います。それを包み隠さず、市民にちゃんと説明しないと、私はまた樹木の二の舞になると思っていますので、そこは市長にお聞きしたいんですけども、やっぱりきちんと説明したほうがいいです。駅につながらない、自走式である。安全・安心については先ほど2レーンというお話もしましたけども、そういうこともきちんと伝える。自信があって自走式にしているわけですよね。先ほどお聞きしました。ちゃんと理由があってしている。だったらば、それを前面に出して市民に説明する。そのときに、やっぱり市長が前面に出ることって私は大事だと思うんです。ナンバー2に任せることも大事ですけども、やっぱり市長が熱心に説明して、汗をかいて説明すると、市民も納得する部分があると思うんです。

再Q3.そこで、先ほどの樹木の件と駐輪場は表裏一体です。この2つのテーマを中心に、説明会や公聴会をやるお気持ちがあるのかどうか、市長にお尋ねしたいと思います。

<答弁>

◯長友貴樹市長

貴重な御指摘をありがとうございます。再び何か私が前面にとおっしゃいましたので、もう一回申し上げますけど、私は前面に出ないとは言っていないわけでありますけれども、いろいろな懸案の中で、これに対しても慎重に対応してまいります。

それから、今後の広場のあり方等に関しまして、樹木のことということではございませんけれども、今後のあり方について、駐輪場の内容について、今考えていること、これまでも機会を捉えて説明はしてまいりましたけども、どこまで行っても十分かという、そういう御指摘は往々にしてどんな問題でも出るわけでありますから、ホームページ、市民との情報共有、市報はもとよりでございますが、さまざまなものを通じてPR、それから説明にできるだけ丁寧に努めてまいります。

それから、これからの事業をどう進めるかということに当たっての説明会等はもちろんこれから開催されて、その中でいろいろなことを御説明してまいりたいと、そのように思っております。

<質問>

次に整備計画についてお伺いします。

平成26年成人式の時のグリーンホール屋外階段の写真です。

平成21年第4回定例会の一般質問で鮎川議員が「グリーンホールの屋外階段部分は、都市計画における道路区域に含まれている。多くの市民の声を聞いた上で、行政の責任として、この問題に対する結論を出していかなければならない時期に来ているのではないか」と質問しました。行政経営部長の答弁は「今後の文化施策の展開も視野に、利用者の利便性も考慮しつつ、現在地での存続や建てかえ、移転など、さまざまな選択肢について引き続き検討を進めていきたい」というものでした。

Q9.7年半も前のことです。この間、どのように検討し、その検討内容を議会と市民にどう伝えてきたのでしょうか?

平成27年の11月にグリーンホールの屋外階段の移設についての調査結果が出されました。内容は、移設は困難と言うものです。

その後、議会にも市民にも何ら説明がないまま1年4ヶ月が過ぎた本年2月24日、「調布駅前広場の整備について」をテーマとした全議員説明会で、平成35年の駅前広場の完成時に屋外階段を撤去することが市長から初めて明言されました。全議員説明会が非公開なため、議事録が無く、市民が市長の発言内容を確認することができません。そのような状況で大きな政策判断が明示されたことは適切と言えるのでしょうか。

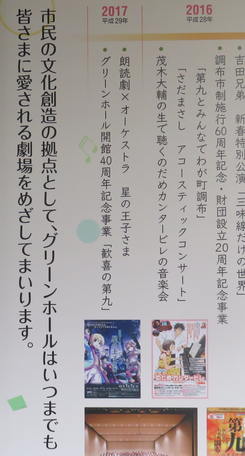

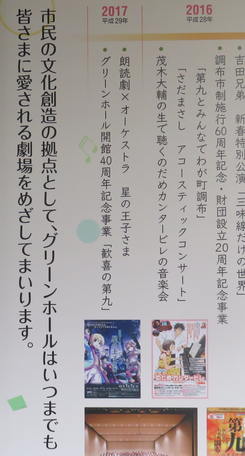

現在、グリーンホール1階のガラス部分に昭和52年の開館から現在までの「グリーンホール40年のあゆみ」の年表が貼られています。

ご覧になった方も多いと思いますが、年表を見ると、昭和54年に「カックラキン大放送!!」などテレビ番組の公開収録がスタート。その後、小沢征爾コンサート、劇団四季「コーラスライン」、春風亭小朝独演会など、文化の殿堂に相応しく様々な芸術文化活動に彩られてきました。

また、成人式や敬老会、小中学校の連合音楽会や第一小学校のひばり音楽祭など、市や教育委員会、学校にとっても欠かせない施設でした。利用状況を調べてみると、平成28年度の利用件数は延べで764件、利用率は83%にも及びます。まさしく市民から最も利用され親しまれてきた施設と言えるでしょう。

その施設の記念すべき40周年の年に大ホール機能の喪失を市長が明言したのは皮肉なことです。

年表の左端にメッセージがありました。

メッセージは「市民の文化創造の拠点として、グリーンホールは、いつまでも皆さまに愛される劇場をめざしてまいります」。

大ホールの座席数は1階席877席、2階席430席で、定員は1,307名です。

平成35年に屋外階段が撤去されると、建物内の階段を使うにしても、東京都安全条例の規制で、座席数は半分の約640~650席になるなど、使用の範囲が大きく制限されると聞いています。そうなると、もはや、大ホールとは呼べず、中小ホールです。市民への影響は計り知れません。

代替施設がなければ、市内の大学や近隣の自治体のホールを借りるとか、様々な対策を打たなければならないはずです。市民の文化芸術活動に大きな影響を与える大ホール機能の消滅を市はどのくらい深刻に考えているのでしょうか。

Q10.大ホール機能が失われる事実を議会と市民にどの段階でどのように説明してきたのでしょうか? してきていないとすれば、その理由は何でしょうか?

Q11.大ホール機能の代替えはどうするのでしょうか? 今後のあり方について、市民と利用者への説明と理解はどう考えているのでしょうか? お聞かせください。

大ホール機能が無くなることを私の知り合いに聞いてみると、ほとんどの人が知りません。市が何も説明していないからだと思われます。

また、旧タコ公園付近にいた小さいお子さんを連れたお母さんと話をしてみると、駅前広場内にタコ公園が復活すると思っていました。駅前広場の現状と計画を正確に市民に伝える必要と義務が市にあるのではないでしょうか。

Q12.市報ちょうふで「調布駅前広場特集号」を発行する、ホームページに詳細な情報を載せるなど、広場の整備計画の現状を丁寧に市民に説明し、理解を求める考えについてお尋ねします。

さて、地下駐輪場の建設と大ホール機能を両立させることはどうしても不可能なのでしょうか。

Q13,都市計画の変更をして、都市計画区域から屋外階段を外すことができる可能性についてお伺いします。法律的に物理的に手続的にその可能性は絶対にないのでしょうか?

ここで飛田給駅の実例をご紹介します。

飛田給駅は、公共通路・エスカレーター・エレベーター・公衆トイレ・交番が都市計画区域内、言い換えれば道路内に存在しています。

Q14.平成12年頃、駅舎とこれらの施設を整備するにあたって、「道路法上の道路付属物」として設置し、階段部分を含めた公共通路を市の道路、市道に認定したと記憶していますが、調布駅前広場でも同様の検討ができないのでしょうか。

Q15.具体的に次の4つの点について可能性をお聞きしたいと思います。

①「道路法上の道路付属物」になれば、原則として道路の一部として取り扱うことになり存続できる可能性があると思います。グリーンホールの屋外階段をアーケードや屋根つき歩道橋などと同じ「道路付属物扱い」にできないのでしょうか?

②屋外階段を「道路内の建築許可」で残すことはできないのでしょうか?

③既存がだめなら「道路法上の道路付属物扱い」又は「道路内の建築許可」ができるような階段に造り直して設置することはできないのでしょうか?

④市内には階段の状態の道路を道路に認定している場所があると聞いていますが、階段そのものを市道に位置づけられないのでしょうか?

日本一の駅前広場を整備するためには、常識にとらわれず、新たな発想や知恵を出し合い解決する必要があると思います。法令には、必ず「但し書き」や「特例許可」があります。道路管理者も特定行政庁も調布市です。

Q16.警察・消防などの同意が必要かもしれませんが、市民のために市はあらゆる可能性を検討したのでしょうか?

公共施設棟について、市長は本年第1回定例会の一般質問の答弁で「各施設機能のあり方や更新等について、早期にその方向性を定めていきたい」とお答えになっています。

交番が既に単独で設置され、公衆トイレが独立することを考えると、事実上、公共施設棟を造る必要性は小さくなると思われます。公共施設棟が無くなれば大屋根を造る必要性はどうなるのでしょうか。

確かに大屋根は雨を防ぐメリットはありますが、調布駅の地下空間から出てきた瞬間の風景を考えてみて下さい。大屋根が見える風景と青空と樹木の緑が見える風景の皆さんはどちらがお好きでしょうか。

Q17.公共施設棟と大屋根を造らない可能性についてお尋ねします。

広場全体の計画は公共施設棟とそれを覆う大屋根と、大屋根を挟んで南北の交通ロータリーが位置している設計となっています。公共施設棟と大屋根がなくなれば、3つの楕円を基本イメージとする設計コンセプトの根幹が崩れ、北側のロータリーと南側のロータリーの位置と大きさを変更することが可能となるのではないでしょうか。

Q18.南北の交通ロータリーの大きさと位置を変更した、新たな交通ロータリーを設計する可能性についてお尋ねします。

さて、新しい案の一つとして、樹木を守る会が駅前広場の代替案を発表しています。

市の計画に比べると、ロータリー部分を小さくし、地下駐輪場は機械式に変更しています。ひとつの市民団体が提案したものですが、建築や設計の専門家も加わっているようで、一考の価値があるのではないでしょうか。

Q19.市は守る会の代替案をどう評価するのでしょうか?

グリーンホールは市にとっても市民にとってもかけがえの無い存在です。

大ホール機能を残すことを最優先にまちづくりの視点を変えることはできないのでしょうか。

一端立ち止まり、グリーンホールや地下駐輪場のことを含め、現在と将来の市民のために、市民にとって使いやすい、安全・安心で快適な駅前広場を市と議会と市民が一緒になって協議をする。

その間の駐輪場はどうするのという意見もおありでしょうが、必要な台数は、まだ整備されていない緑道予定地などの線路跡地に仮設の駐輪場を造れば対応できるはずです。

駅前広場の2つの将来の姿を想像してみて下さい。1つ目の姿は、グリーンホールの大ホール機能は喪失。地下駐輪場は機械式に比べて使いにくく、駅に直結しないため評判が悪い。調布駅の地下から広場に出ると最初に目に入るのは、公共施設棟が無くなり存在意味が小さくなったのに作られた大屋根。遊具が設置できないため広場から消え去ってしまった子どもたちの笑顔と歓声。ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックのお出迎えは、地下駐輪場と少しの緑です。

2つ目の姿は、難しかったけれど市の努力と工夫により屋外階段が撤去されず大ホール機能が生き残ったグリーンホール。快適な機械式の地下駐輪場。調布駅の地下から広場に出ると最初に目に入るのは青空と駅前の杜を代表する樹木の緑。ロータリー部分の大きさと形と都市計画区域を工夫した結果タコ公園が復活し、子どもたちの笑顔と歓声が溢れている。その子どもたちの様子を通りがかった大人が微笑みながら見守っている。ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックのお出迎えは、豊かな緑と子どもたちの笑顔と歓声です。

どちらの姿を選ぶのか、今、市と議会と市民にとって大きな分かれ道です。

Q20.一端立ち止まることは、市にとってどのようなマイナスがあるのでしょうか? 絶対にできないことなのでしょうか? できないとしたらその理由をお聞かせください。

<答弁>

◯八田主税都市整備部長

駅前広場の整備についてお答えいたします。

初めに、情報発信についてです。

駅前広場整備については、これまでも各種説明会や市報、市のホームページ、駅頭の掲示板などを活用しながら情報発信に努めてきたところであります。

今年度も引き続き、北側ロータリー整備などを進めることから、工事等の説明会はもとより、市民会議の活用や市報特集号などの発行を行いつつ、市民との情報共有を図っていきたいと考えております。

次に、都市計画変更と設計変更についてであります。

平成14年2月に現在の駅前広場の都市計画変更をしておりますが、当時も交通結節機能の強化とあわせて環境空間としての広場機能をどう確保するかを念頭に検討が進められてまいりました。

外階段を考慮した都市計画変更には、歩行空間が十分に確保できなくなることから、ロータリー形状等の変更はもとより、多目的広場空間の確保も困難となるなど、これまのさまざまな経過を初期から見直すこととなるため、事業実施段階ある現状において、変更は極めて難しいと認識しております。

次に、公共施設棟についてであります。

当初は、交番、公衆トイレ、観光案内所、多目的スペースなどの機能を想定しておりましたが、交番は独立した施設として警視庁で設置したほか、公衆トイレについては、ラグビーワールドカップ2019や東京2020大会の開催を見据え、なるべく早期の機能確保を図る必要があると判断し、公共施設棟とは切り離し、地下駐輪場と併設する形で計画をしております。

このことから、公共施設棟については、導入する機能を含め、そのあり方について検討していく必要があると認識しているところであります。

また、大屋根については、広場口や公共施設棟と一体となって駅前広場の象徴となるほか、雨に濡れずに南北往来ができるなど、雨天時における駅前広場の利用や直射日光を回避する空間ともなると考えております。

飛田給駅周辺における公衆トイレ等の諸施設については、建築基準法に基づき、道路内に建築できる施設として限定列挙されており、適正な手続を経て設置されているものであります。

グリーンホールの外階段については、さまざまな検討を重ねてまいりましたが、道路内に建築可能な施設とはならず、関係法令により、将来的には撤去が必要な状況にあります。

議員御提案の内容については、既に事業を開始し、民有地を取得するなど事業進捗を図っている状況において、事業計画の大幅な見直しは極めて難しいと認識しております。

次に、駅前広場の代替案についてであります。

ロータリー部を含む駅前広場整備についは、御提案いただきました内容では、交通結節機能の強化が十分に図られておらず、車両も走行できないなどの課題があるため、実現は難しいと認識しております。

また、地下駐輪場の計画に当たっては、先行して計画している調布駅前広場の機能に影響を及ぼさないことを前提とし、円柱形の機械式地下駐輪場を配置する場合、入庫、出庫の地上出入り口が多数必要となることから、駅前広場ロータリーの外周部の歩行者通路や多目的広場空間が十分に確保できなくなるほか、自転車の車両寸法の制限や登録車両以外の利用ができなくなるなどの課題も想定されているところです。

さきに申し上げましたとおり、すぐれた点とあわせ、トラブル発生時の対応など、施設運営上のメリット、デメリット等を総合的に勘案し、自走式の地下駐輪場を採用しております。

地下駐輪場の都市計画については、駅前広場計画との整合を図りながら、平成27年11月に都市計画決定を行い、平成28年4月に東京都から平成31年3月末までの認可期間で事業認可を取得しております。

自転車対策は喫緊の課題であり、計画変更の予定はございません。今後、地下駐輪場の整備に当たっては、施設の閉鎖や機能維持などを考慮し、外階段を支えながら地下駐輪場の整備を進めることとしており、グリーンホールの運営に支障のないよう配慮した計画としております。

また、調布駅周辺では、現在でも民有地を借用して運営している駐輪場があり、早期の恒久的な駐輪場整備は市の責務であると考えております。これまでの議論を踏まえ、立ちどまることは考えておりません。御理解賜りますようお願い申し上げます。

◯宇津木光次郎生活文化スポーツ部長

グリーンホールについてお答えをします。

グリーンホールは、昭和52年の開館以来、本年40周年を迎えますが、市民が芸術文化に触れる機会や活動する場として、多くの方に親しまれながら、その施設としての役割を果たしております。

東京2020大会の文化プログラムを展開する主要会場としても使用を予定するとともに、そのレガシーを生かした市民の豊かな芸術文化活動を育む場としても活用を予定しているところです。

市民の豊かな芸術文化活動を育む場としてのグリーンホールのあり方については、重要な課題であると認識しており、これまでの間、庁内で情報共有を図ってまいりました。階段を別に設置する複数の手法の検証や、その後のホール運用のあり方、施設の劣化診断と今後の改修・補修手法の調査検討など、多角的に検討を進めてきたところです。

こうした中、平成29年第1回市議会定例会で屋外階段を調布駅前広場の平成35年度の整備完了と整合を図る中で撤去する方向で調整していくとの方針が示されたところです。

このことを受け、今後につきましては、施設の利用状況、維持保全計画、利用者ニーズなどの施設を取り巻く状況や、今後のまちづくりの動向を含め、庁内関係部署で密に連携しながら検討を進めることとしております。

なお、階段撤去等に伴うグリーンホール機能のあり方などにつきましては、できるだけ早期に方向性を定め、適時適切に市民や関係団体、議会の皆様への情報提供に努めてまいります。

◯長友貴樹市長

それから、笑顔と歓声は私どもとしても待望していきたいと思っております。

<再質問>

グリーンホールの大ホール機能がなくなることですけども、もちろん代替をどうするか、それは大事なことですよね。でも、まず一番先にしなければならないことは、市民にそれを伝えることですよね。これは本当に不思議なんですよ。いろんな公共施設が調布市にはありますけど、本当にグリーンホールは愛されていると思うんです。大人の皆さんもそうですし、議員の皆さんもそうですし、私の子ども、2人いますけども、いろんな形でグリーンホールはお世話になりました。

そのグリーンホールの外階段がなくなって、1,300人が約半分になっちゃう。これはすごい重要なことですよね。文化の殿堂ですから。このことを市民に知らせようとしない姿勢が私には理解できないんです。

再Q4.グリーンホールの行政運営上の最高責任者は市長であられますよね。そこで、最高責任者の方に、なぜこんな重大なことを市民に説明しようとしないのか、まず1点目、お伺いしたいと思います。

御答弁の中に、調布駅前広場については、市報の特集号を出すというお話がありました。これについては民進党さんが随分熱心に何回も何回も今まで主張なさってきました。特に駅前広場は交番ができて、具体化してくると、市民の皆さんの関心は一気に高まるんですよね。経過段階で市民の皆さんって、よくわからないという方もいるんですけど、できてくるとすごい関心を持つんです。だからこそ、今この時期、ましてや、地下駐輪場の着工前に出さないといけないんですよ。

再Q5.そこで、特集号を出すというお話がありましたけど、これはいつお出しになるんでしょうか。

それから、説明会と公聴会、私はこだわるんですけども、何でかというと、飛田給駅北側のスタジアム通りがありますよね。これについては、東京都が調布市にかわって事業を行ったんですよね。どうしたかというと、当時、味の素スタジアムができるということで、急遽つくらなければいけなくなりました。あれだけの規模の道路を、スタジアム通りはずっと続いていますから、調布市ではなかなか難しい。そこで、東京都の担当の方が来たんですが、私が驚いたのは、住民説明会を何回もやったんですよ。またやるんですかと思うぐらいやったんです。東京都の職員の方は、何回もやらないと理解されませんから。はっきり言っていました。

それに対して、調布市がどうしてこんなにいろんな事業で説明会、公聴会をやりたがらないのかは不思議です。もちろんある程度のことはやっていますよ。例えば飛田給も南側の整備をするときに、おかげさまで先日完成しましたけども、ありがとうございました。そのときに、自治会、地区協議会、商店会、いろんな方に集まってもらって説明会をやるんです。

再Q6.でも、市民全員を対象とした説明会とか公聴会はいろんなところでやっていないんですよね。ぜひこういったこともやっていただきたい。市長の基本的なお考えを、以上3点についてお伺いしたいと思います。

<答弁>

◯長友貴樹市長

まず、説明しようとしないというような考え方は当然のこと、全くございません。大きな問題であればあるほど、なるべく早く御理解をいただく道を探るのは当然であります。ただ、その内容については、まだどの時点まで固まって誤解のないようにしなきゃいかんか、どの案件を広報するときでもそれは考えますから、それについてのタイミングというのはございますが、私どもの姿勢として、これは告知しないわけはいかない問題でありますから、当然そういうふうに取り組んでまいります。

それから、市報特集号というような単語の、何か御質問の中にあったと思いますけれども、そのことについては、駅前広場の進捗等について、内容は今固めようとするところでありますけれども、特集号は出すつもりでございます。もちろん年度内で、その時期についてもなるべく早ければいいなと思っておりますが、年度内に発行をしてまいります。

それから、説明会その他につきまして、一言で言えば適時適切ということになるんだと思いますけれども、私どもとしては、市民の皆様方に貴重な情報をもたらす機会、今後とも大須賀議員の御指摘にありましたように、なるべく丁寧に持ってまいりたい、その方針は堅持していきたいと思っております。

<取りまとめ>

市長は、東京都市長会の会長になられましたよね。会長ということは、ある意味リーダーシップもありますけど、市長としてのお手本にもならなければいけないと私は思っているんです。市長はずっと市民との参加、協働もおっしゃっていました。

しかしながら、きょうの私の質問でも述べさせていただきましたけども、その点で、もっとリーダーシップを持っていただきたいと思っているんです。前面に出て。出るとか出ないとか言っていましたけど、そんな遠慮しないで、いろんな場面に出ていただきたいと思います。

時間がないんで、取りまとめさせていただきますが、私が下手な取りまとめをするよりも、市民会議である方が発言をしています。その発言を引用させていただきたいと思います。

駅前広場の問題についての第一の主体者は利用者、市民の方。今の計画は、多分説得力や納得感がない。多くの方々に納得できるものにしないと、この議論はおさまらない。駐輪場の問題が計画決定されて、議会にも承認されているから後戻りできない。でも、後戻りできないのであったとしても、もう一度議会に本当にこれでいけるのかどうか話し合うチャンスがあってもいい。本当に納得できて、説得力あるものがあるならば、それで十分だと思う。計画が決定したからといって、それにこだわり過ぎるのはよくない。我々が欲しいのは、そういったことに対して、説得できる、納得できるものを我々が持ちたいと思っている。この方はこのようにおっしゃいました。

これから調布のまちづくりは、大きなステップを迎えていると思います。その象徴が調布駅前広場周辺です。ぜひ市長にはリーダーシップをとっていただいて、私が何点か指摘させていただきましたけども、それを参考にしていただきたいと思います。

また、この問題は、私たち議会も大きく考え直さなければいけない経験をしたと思っています。1つは、有名な建築家の方が設計したから、なかなか言いにくかったことがあるかもわかりません。また、消極的にではあっても、市の動きに賛成をしてきたということもあると思います。ただし、樹木の問題、それからグリーンホールの階段による大ホールの喪失の問題は、その後出てきたテーマです。私たち議会も、市長を応援している、あるいは市長に応援されている。そういった観点ではなくて、誰のために議会にいるのか、それは市民のためにいる、そのことを改めて考え直して、私もこれからしっかりと取り組んでいきたいと思います。

(写真:議会事務局提供)

質問項目は・・・

調布駅前広場について

(1) 樹木について

(2) 地下駐輪場について

(3) 整備計画について

8月5日発行の市議会だより第230号に質問の一部が掲載されました。

掲載されたのはごく一部なので、質問と答弁の全文を見たいとの要望が何人かの方からありました。

市議会ホームページの会議録の更新は今月の下旬(25日)あたりを予定しているので、その前に正式なものではありませんが、質問と答弁を掲載します。

<質問>

今回は、調布駅前広場について(1)樹木について(2)地下駐輪場について(3)整備計画について、お聞きします。

質問に入る前にスクリーンをご覧頂きたいと思います。

この写真は、郷土博物館からご提供頂いた調布駅南口広場の写真です。撮影されたのは昭和54年から56年。中央公民館がある懐かしい写真です。

緑がうっそうとしていて、まさしく「調布駅前の杜」です。

私は第1回定例会に続き、今回も駅前広場について質問をさせていただきます。「大須賀はしつこいな」とお思いの方もおられるかと思いますが、しつこいのには理由がます。

次の写真はちょっと恥ずかしいのですが、

23年前の調布青年会議所時代の写真です。例会で調布駅南口とまちづくりをテーマに委員会毎に考えた広場の案を発表しているところです。当時の青年会議所のメンバーは駅前広場のまちづくりにこだわっていました。本気で日本一の広場を造りたいと熱く語り合っていました。年は取りましたが、思いは変わりません。

私は市の職員の皆さんが一所懸命に作った駅前広場の計画の邪魔をしようと思っているわけではありません。日本一の広場を本気で一緒に作りたいと思っているからこそ、市の計画に納得がしたいのです。そのことをお伝えして、質問を始めさせていただきます。

最初の質問は「樹木について」です。

「(仮称)調布駅前広場整備に係る市民会議」が4月17日、26日と5月25日の3回にわたって開催されました。市は会の目的を「市民目線で見た多目的空間や樹木、噴水などの規模、位置等についてのご意見を伺うため」としています。

多くの議員が傍聴なさっていましたが、私はいくつかの違和感を感じました。

駅前広場の樹木を切る大きな原因の一つは、地下駐輪場を造ることにあることは皆様もご承知の通りです。

Q1.原因である地下駐輪場を議論の対象に入れないで、テーマを「樹木を切るか切らない」に特化したようですが、その理由は何でしょうか?

一方、第1回目に都市整備部長は「一般公募の皆さんも加えたい」と発言しましたが、公募委員はどうなっているのでしょうか。最も残念に感じたことは、樹木を切って良いか悪いかだけにテーマをしぼった結果、守りたいという市民と切っても良いと言う市民が対立する構造を結果的に市が作り出してしまったことです。結局、3回目で異論があったのに意見集約をしてしまいました。反対意見もあり、私の感覚では、市の考えを積極的に賛成する委員はあまり多くなかったように感じました。

市民会議のメンバーは、調布駅周辺の自治会・商店会、市内団体、植木組合の代表者と調布駅南口広場樹木を守る会の代表です。熱心にご議論頂いた参加者の皆様には心から敬意を表します。

一方、調布駅は市内各所から通勤や通学で使われています。日常の買い物、駅前広場や周辺で開催されるイベントには調布一円から市民が訪れます。調布駅は市内の他の駅とは違いオール調布の存在です。

市長は本年第1回定例会の一般質問の答弁で「計画を具現化する段階において、既存樹木の保全等に関して、より広範に意見を聴取する必要があったと認識している」と答弁なさっています。また「市民説明会、意見交換会の場に加え、出前講座や駅頭などに出向いて市民の御意見を伺う手法も活用するなど、丁寧な説明に努めながら事業を進めていく」ともおしゃっています。市民に積極的に説明しようとする市長の姿勢を大いに評価するものです。

Q2.そこでお尋ねしますが、会議メンバーにはいないと思われる、調布駅周辺以外の地域住民、障がい者、子育て中の親子(おやご)さん、買い物客、駅を利用する会社員、若い世代などの意見集約はどうするのでしょうか? 市は市民全体を対象とした公聴会や説明会は実施しないのでしょうか? しないとすればその理由は何でしょうか? 残念ながら1度も参加なさらなかった理由も含めて、市長が大切になさっている市民参加・協働の観点から、より広範に意見を聴取する方法を市長はどのようにお考えなのでしょうか?

<答弁>

○長友貴樹市長

樹木についてお答えいたします。

調布駅前広場は、これまでのさまざまな検討過程を経て、平成26年10月に事業化を図り、平成28年度から北側ロータリーの整備に着手するなど、段階的に事業進捗していくこととしております。

また、南側においては、既存の調布駅前公園や駐輪場の解体を終了しており、今年度予定しています調布駅南地下自転車駐車場整備を2カ年で完了させ、オリンピック・パラリンピック終了後にロータリーを含む駅前広場整備を開始することとしております。

地下駐輪場の整備については、これまでもさまざまな御意見や議論を経て設計検討を行い、平成29年度当初予算においても工事予算を御承認いただいており、市としては、早期の完成に向け、事業進捗を図ってまいりたいと考えております。

一方で、平成29年第1回調布市議会定例会において、既存樹木をどこまで保全すべきかという論点に絞って、改めて樹木を守る会に市の案で合意できるか再度交渉を試みるとともに、市民の意見集約も踏まえながら、概ね市民の理解が得られる内容と判断できれば、議会に確認の上、補正予算で承認いただいた予算の範囲内で予算を執行するとの御意見を踏まえ、市民会議を開催しております。

5月25日に開催した第3回の市民会議には、私の代理として木村副市長が出席し、市民会議の全委員からの御意見を伺ったほか、これまで各種議論を積み重ねながら検討を進めてきた、この駅前広場の整備に向け、まずは既存樹木について市の考え方を御理解いただけるよう改めてお願いしたものです。

市民会議では、新しい駅前広場を今後とも盛り上げ、また、樹木等を守り育てていくに当たり、中心的役割を果たしていただくという意味でも、地元自治会や商店会を中心としたメンバーや若手のリーダーを中心に御意見をいただいたところであり、大変貴重な御意見をいただいたと認識しております。

市民会議のメンバーについては、補正予算を御審議いただく中で、樹木を守る会を初め、近隣自治会、商店会はもとより、商工会等、市民各団体の代表者に参加をいただくとの御意見を踏まえ、調布駅周辺地域の自治会代表者の方を初め、各種事業等で利用実績のある商工会や商店会等の団体のほか、専門的見地から植木組合から推薦された方にも御参画いただき、この間、3回にわたって、それぞれの立場から率直な御意見を伺ったところです。

引き続き、市民参加と協働のまちづくりに向け、障害者団体との意見交換も含めた市民参加の場を重ねつつ、市民会議での議論、あるいは調布駅前広場の検討の進捗に応じて、市報やホームページ、駅頭での掲示板のほか、説明の場を設けるなど、この問題に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

<再質問>

市民会議についてですが、議会から、答弁にありましたように、協議の内容と協議する機関の構成についてはリクエストがあったことはそのとおりで、私も存じ上げています。

しかし、市長御自身は、樹木についてより広範に意見を聴取する必要があったと反省しておられるということもお聞きしております。議会のリクエストプラス市長の判断で、その協議の内容、もしくは構成のメンバーについてプラスアルファがあってもいいのではないかと私は思っています。

質問にありました調布駅周辺以外の住民、子育て世代、若者、駅の利用者、より多くの女性の視点、こうした方々の意見もとても大切だと私は思っています。御答弁に障害者団体の方とは意見交換をしますとありました。それでは、私が今申し上げた方々はどうするのでしょうか。この方々をプラスして、議会からそれに対して苦情が出るとは決して思いません。

再Q1.より広範囲な意見集約をどうするのか、もう一度お尋ねしたいと思います。

また、3回目に副市長がお出になりました。もちろん副市長はナンバー2、それなりにしっかりされた見識をお持ちの方だと思いますが、市民から見ると、最後に傍聴者から声があったように、市長と副市長は大きく違うんです。決定的な違いは、市長は市民の選挙を経て代表として活動しているわけです。市長が出るか出ないか、大きな違いがあります。

再Q2.市長がなぜ一度も市民会議に出席しなかったのか、その理由をお尋ねします。

<答弁>

○長友貴樹市長

いま少し慎重に、広範に御意見を伺って、この問題に当初から取り組めばよかった。それについて反省するところがある。当初から申し上げているとおり、市民の方にも議会でも申し上げました。そのとおりであります。

それで、当初の考えを修正する形で、どの程度樹木を残せるかということを一生懸命考えて提示をさせていただいているということであります。

それは直接の御質問ではなくて、市民会議のメンバーということですね。先ほど申し上げたとおりです。議会から一定のこういう考え方でやったらどうかという御提案をいただいたのは最大限尊重させていただいた上で、私どもの思いでこういう方たちにも加わっていただきたいという、議会の思いを最大限に尊重させていただいた上で、私どもの考えも付加させていただいて、現在のメンバーを決めさせていただいたということに尽きます。

それから、出席でございます。確かに3回の市民会議に私は出ておりません。それ以前に樹木の会の方とは何回かの議論をさせていただいた中で、11月と2月には私は日程が合ったので出させていただいたときに、これからもこういう場に私が必ず出られるとは限らないが、出られる人間は私の意見と同じだということで了承いただきたいということをはっきり申し上げております。

これからも私は別に出ないということとか、この議論が、ほかにもいろいろな懸案がございますけど、重要な懸案の1つであるとの認識はいささかも薄らいではおりませんので、この会議に対する重要性、それから、私は決して出ないと申し上げているわけではございません。そこは理解いただければと、それだけであります。

<質問>

次に地下駐輪場についてお伺いします。

市民が現在計画中の地下駐輪場を使う場合、地下に降りて駐輪し、また地上に上がり、さらに京王線の地下駅に降りてホームに向かうという不便を強いられることになります。

「おじいちゃん、なんであんな不便な駐輪場を作ったの」と末代まで言われかねません。「どうにか工夫してでも地下でつなげることができればと思っている」と、平成27年第3回定例会の一般質問で小林充夫議員が述べられました。また、「京王線の地下化工事が始まるときに決断していれば、駅と駐輪場を地下通路でつなぐこともできた」と、本年第1回定例会での代表質問で平野議員もおっしゃっています。

建設委員会でも地下に埋設されている東京電力の高圧線についての議論がありましたが、会派で説明を求めたところ、管理職の方から「高圧線を迂回し、上下で避(よ)ければ接続通路は可能」との説明がありました。

多くの市民が利用する地下駐輪場の計画が、駅との接続の可能性なしに進められるのは本意ではありません。

Q3.将来的に地下駐輪場が駅に接続する可能性についてお尋ねします。

自民党創政会議員団は平成27年7月に有志で都内4か所の駐輪場を視察しました。

地下鉄東西線葛西駅(写真:左上)では、機械式で地下2層式の駐輪場、地下鉄新宿線船堀駅(写真:右上)では、機械式の地上立体型の駐輪場、総武線平井駅(写真:左下)では、機械式地下駐輪場、赤羽駅(写真:右下)では、階段型のスロープではなく、人と自転車が一緒に利用できる動く歩道を視察しました。機械式では、利用者の間違った使い方によるトラブルが設置当初はあったものの、「その後のトラブルは無く、機械本体の故障はない」と説明を受けました。入庫に要する時間は約5秒、出庫に要する時間は約20秒と、自走式に比べると利用者の快適さは計り知れないと感じました。

駐輪場の方式を分けると自走式と機械式、機械式には地下方式と地上立体方式の2種類があります。機械式駐輪場は第1世代、第2世代、さらに最新施設と、品質が格段に向上していると聞いています。

Q4.これらの比較検討はどうしてきたのでしょうか? 検討の結果を議会と市民にどう説明してきたのでしょうか? 市が自走式を選択した理由は何でしょうか?

Q5.また、市は「機械式は故障と苦情が多い」と説明しているようですが、その根拠は何でしょうか? お聞かせください。

調布市と同じように地下方式による連続立体交差事業を行った小田急線と東急目黒線では、いずれも線路跡地に鉄道事業者が駐輪場を設置しています。

一方、市長は「京王電鉄は連続立体交差事業に633億円も使っているのだから、駅利用者のための駐輪場の設置を求めない」としてこられました。鉄道高架方式と違い、地下方式は、国・東京都・市・鉄道事業者の負担割合が決まっていないので、多額の事業費をご負担頂いた京王電鉄さんには私も感謝しています。

線路の地下化の結果、地上に膨大な線路跡地が生まれ、鉄道事業者は駅周辺に3つの商業ビルを建設し、秋にオープンの予定となっています。これらの商業ビルの運営により、大きな利益を上げることになるはずです。

Q6.それでも市長は鉄道事業者に駐輪場建設の費用負担を一部であっても求めないのでしょうか? 求めないとすれば、その理由は以前と同じものでしょうか、それとも違う理由でしょうか?

平成27年3月5日発行の市報ちょうふに「調布駅周辺の今後の駐輪場整備に関するアンケート調査結果(速報)」が掲載されました。

直後の3月20日に市報「中心市街地街づくり特集号」が発行され、駅前広場整備検討図が掲載されましたが、駐輪場の存在は示されませんでした。また、翌28年2月20日に再び市報「中心市街地街づくり特集号」が発行されましたが、駅前広場整備事業説明図に駐輪場の説明は一切ありませんでした。結局、アンケート調査結果を発表してから、都市計画決定に至るまで、市が市報やホームページで駐輪場の計画を説明することはなかったのです。

Q7.市の市民への広報と説明のあり方は十分だった認識しておられるのでしょうか?

Q8.樹木についての反省を生かすならば、市民参加・市民との協働を大切にする市長として、地下駐輪場について、着工の前に改めて公聴会や説明会を開き、広範に意見を聴取する場を設けるお考えは無いのでしょうか?

<答弁>

◯八田主税都市整備部長

地下駐輪場についてお答えします。

初めに、将来的な地下駐輪場と駅の接続についてであります。

これまでの間に御説明させていただいておりますが、調布駅南側に東京電力の高圧線の埋設による支障などの要因から、接続のハードルは極めて高いものと考えております。

次に、自走式と機械式の比較についてです。

平成23年度から行っている地下駐輪場の計画に当たっては、既に計画しております調布駅前広場機能に影響を及ぼさないことが大前提であります。円柱形の機械式地下駐輪場を配置する場合、入庫、出庫のための地上出入り口が多数必要となることから、駅前広場ロータリーの外周部の歩行空間や多目的広場スペースが十分に確保できないと考えています。このことから、調布駅前広場に設ける場合は、自走式地下駐輪場が適切であると判断したものであります。

なお、その他検討の過程で機械式駐輪場を運営している自治体等にヒアリングを行っており、すぐれた点とあわせ、トラブル発生時の対応に苦慮しているといった状況を伺っております。

次に、自転車対策における鉄道事業者のかかわりについてです。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律では、一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に努めるのは地方自治体等の責務であり、鉄道事業者は、その取り組みに積極的に協力する立場にあります。

しかし、商業施設等の設置の場合においては、その利用者のためにみずから駐輪場を設置するなどの義務がありますので、ことし秋にオープンを控えている調布駅周辺商業施設の開発協議の中で、附置義務の車両台数の確実な確保を求めるとともに、附置義務以外の公共貢献を要請し、事業用地の無償使用等の御協力をいただき、調布西オートバイ駐車場を開設したところであります。

引き続き京王電鉄と連結を図りながら、駐輪場等の整備について協力を要請してまいります。

次に、市民への広報についてです。

平成27年3月20日の中心市街地街づくり特集号を発行した時点には、駐輪場整備の明確な方向性をお示しできる段階ではありませんでした。その後、地下駐輪場整備について市議会に御報告をし、御承認をいただき、地下駐輪場整備の方針を取りまとめたことから、平成27年8月にアンケート調査結果等報告会を開催し、アンケート結果を踏まえた地下駐輪場案について御説明しております。

なお、平成28年2月20日の特集号は、鉄道敷地整備計画の概要図を策定したことを中心に広報させていただいたものであります。

調布駅南地下自転車駐車場に関しては、先ほどの市長からの答弁と重なりますが、これまでの経緯を踏まえ、決定をいただいた事業として着実に推進していきたいと考えております。

過去の例のあります飛田給駅北側の道路整備やロータリー整備にあわせ、地下駐輪場を一体で整備した事例と同様、恒久的な駐輪場として、調布駅前整備の整備と一体的に整備する事業計画であり、引き続き市報やホームページなどを活用した市民との情報共有に努めるとともに、市民意見をいただきながら市議会への御報告をさせていただきつつ、事業を推進してまいりたいと考えております。

<再質問>

それなりに手続も踏んで説明をしてきましたよというような内容の答弁だと思うのですが、ただ、私は心配なんです。何が心配かというと、樹木の件で市長もつらい経験、市議会の私たちもチェックが足りなかったなと反省しているところです。それが今回の駐輪場でも、このままいったら繰り返されてしまうんじゃないかということが私は心配なんですね。

確かに、前回の一般質問でお聞きしましたけど、アンケートの中には、駅に接続しませんよと書いてありました。問題なのは、書いてあればいいのかじゃないと思うんです。それを市民がどのくらい認識しているのかが最大のポイントだと思うんです。

それ以外もまだまだ説明したほうがいいことがあると思うんですよ。1,900台の駐輪場に入るときにラッシュ、重なりますよね。そのときに次から次に自転車がつながっちゃって大丈夫かという心配があるわけです。

規模がはるかに小さい飛田給、私の地元の駅ですけども、飛田給の駐輪場でも出入り口が2カ所あるんですね。そういったことを心配していて、担当の職員の方にお伺いしました。そうしまたら、入り口のスロープは2レーンあるということなんですね。1レーンじゃなくて2レーンなんです。でも、私、会派の同僚にお聞きしましたら、知っている人もいましたけど、議員でも知らない人もいたんです。ということは、市民はもっと知らない方が多いと思うんです。

いろんなポイントがあると思います。それを包み隠さず、市民にちゃんと説明しないと、私はまた樹木の二の舞になると思っていますので、そこは市長にお聞きしたいんですけども、やっぱりきちんと説明したほうがいいです。駅につながらない、自走式である。安全・安心については先ほど2レーンというお話もしましたけども、そういうこともきちんと伝える。自信があって自走式にしているわけですよね。先ほどお聞きしました。ちゃんと理由があってしている。だったらば、それを前面に出して市民に説明する。そのときに、やっぱり市長が前面に出ることって私は大事だと思うんです。ナンバー2に任せることも大事ですけども、やっぱり市長が熱心に説明して、汗をかいて説明すると、市民も納得する部分があると思うんです。

再Q3.そこで、先ほどの樹木の件と駐輪場は表裏一体です。この2つのテーマを中心に、説明会や公聴会をやるお気持ちがあるのかどうか、市長にお尋ねしたいと思います。

<答弁>

◯長友貴樹市長

貴重な御指摘をありがとうございます。再び何か私が前面にとおっしゃいましたので、もう一回申し上げますけど、私は前面に出ないとは言っていないわけでありますけれども、いろいろな懸案の中で、これに対しても慎重に対応してまいります。

それから、今後の広場のあり方等に関しまして、樹木のことということではございませんけれども、今後のあり方について、駐輪場の内容について、今考えていること、これまでも機会を捉えて説明はしてまいりましたけども、どこまで行っても十分かという、そういう御指摘は往々にしてどんな問題でも出るわけでありますから、ホームページ、市民との情報共有、市報はもとよりでございますが、さまざまなものを通じてPR、それから説明にできるだけ丁寧に努めてまいります。

それから、これからの事業をどう進めるかということに当たっての説明会等はもちろんこれから開催されて、その中でいろいろなことを御説明してまいりたいと、そのように思っております。

<質問>

次に整備計画についてお伺いします。

平成26年成人式の時のグリーンホール屋外階段の写真です。

平成21年第4回定例会の一般質問で鮎川議員が「グリーンホールの屋外階段部分は、都市計画における道路区域に含まれている。多くの市民の声を聞いた上で、行政の責任として、この問題に対する結論を出していかなければならない時期に来ているのではないか」と質問しました。行政経営部長の答弁は「今後の文化施策の展開も視野に、利用者の利便性も考慮しつつ、現在地での存続や建てかえ、移転など、さまざまな選択肢について引き続き検討を進めていきたい」というものでした。

Q9.7年半も前のことです。この間、どのように検討し、その検討内容を議会と市民にどう伝えてきたのでしょうか?

平成27年の11月にグリーンホールの屋外階段の移設についての調査結果が出されました。内容は、移設は困難と言うものです。

その後、議会にも市民にも何ら説明がないまま1年4ヶ月が過ぎた本年2月24日、「調布駅前広場の整備について」をテーマとした全議員説明会で、平成35年の駅前広場の完成時に屋外階段を撤去することが市長から初めて明言されました。全議員説明会が非公開なため、議事録が無く、市民が市長の発言内容を確認することができません。そのような状況で大きな政策判断が明示されたことは適切と言えるのでしょうか。

現在、グリーンホール1階のガラス部分に昭和52年の開館から現在までの「グリーンホール40年のあゆみ」の年表が貼られています。

ご覧になった方も多いと思いますが、年表を見ると、昭和54年に「カックラキン大放送!!」などテレビ番組の公開収録がスタート。その後、小沢征爾コンサート、劇団四季「コーラスライン」、春風亭小朝独演会など、文化の殿堂に相応しく様々な芸術文化活動に彩られてきました。

また、成人式や敬老会、小中学校の連合音楽会や第一小学校のひばり音楽祭など、市や教育委員会、学校にとっても欠かせない施設でした。利用状況を調べてみると、平成28年度の利用件数は延べで764件、利用率は83%にも及びます。まさしく市民から最も利用され親しまれてきた施設と言えるでしょう。

その施設の記念すべき40周年の年に大ホール機能の喪失を市長が明言したのは皮肉なことです。

年表の左端にメッセージがありました。

メッセージは「市民の文化創造の拠点として、グリーンホールは、いつまでも皆さまに愛される劇場をめざしてまいります」。

大ホールの座席数は1階席877席、2階席430席で、定員は1,307名です。

平成35年に屋外階段が撤去されると、建物内の階段を使うにしても、東京都安全条例の規制で、座席数は半分の約640~650席になるなど、使用の範囲が大きく制限されると聞いています。そうなると、もはや、大ホールとは呼べず、中小ホールです。市民への影響は計り知れません。

代替施設がなければ、市内の大学や近隣の自治体のホールを借りるとか、様々な対策を打たなければならないはずです。市民の文化芸術活動に大きな影響を与える大ホール機能の消滅を市はどのくらい深刻に考えているのでしょうか。

Q10.大ホール機能が失われる事実を議会と市民にどの段階でどのように説明してきたのでしょうか? してきていないとすれば、その理由は何でしょうか?

Q11.大ホール機能の代替えはどうするのでしょうか? 今後のあり方について、市民と利用者への説明と理解はどう考えているのでしょうか? お聞かせください。

大ホール機能が無くなることを私の知り合いに聞いてみると、ほとんどの人が知りません。市が何も説明していないからだと思われます。

また、旧タコ公園付近にいた小さいお子さんを連れたお母さんと話をしてみると、駅前広場内にタコ公園が復活すると思っていました。駅前広場の現状と計画を正確に市民に伝える必要と義務が市にあるのではないでしょうか。

Q12.市報ちょうふで「調布駅前広場特集号」を発行する、ホームページに詳細な情報を載せるなど、広場の整備計画の現状を丁寧に市民に説明し、理解を求める考えについてお尋ねします。

さて、地下駐輪場の建設と大ホール機能を両立させることはどうしても不可能なのでしょうか。

Q13,都市計画の変更をして、都市計画区域から屋外階段を外すことができる可能性についてお伺いします。法律的に物理的に手続的にその可能性は絶対にないのでしょうか?

ここで飛田給駅の実例をご紹介します。

飛田給駅は、公共通路・エスカレーター・エレベーター・公衆トイレ・交番が都市計画区域内、言い換えれば道路内に存在しています。

Q14.平成12年頃、駅舎とこれらの施設を整備するにあたって、「道路法上の道路付属物」として設置し、階段部分を含めた公共通路を市の道路、市道に認定したと記憶していますが、調布駅前広場でも同様の検討ができないのでしょうか。

Q15.具体的に次の4つの点について可能性をお聞きしたいと思います。

①「道路法上の道路付属物」になれば、原則として道路の一部として取り扱うことになり存続できる可能性があると思います。グリーンホールの屋外階段をアーケードや屋根つき歩道橋などと同じ「道路付属物扱い」にできないのでしょうか?

②屋外階段を「道路内の建築許可」で残すことはできないのでしょうか?

③既存がだめなら「道路法上の道路付属物扱い」又は「道路内の建築許可」ができるような階段に造り直して設置することはできないのでしょうか?

④市内には階段の状態の道路を道路に認定している場所があると聞いていますが、階段そのものを市道に位置づけられないのでしょうか?

日本一の駅前広場を整備するためには、常識にとらわれず、新たな発想や知恵を出し合い解決する必要があると思います。法令には、必ず「但し書き」や「特例許可」があります。道路管理者も特定行政庁も調布市です。

Q16.警察・消防などの同意が必要かもしれませんが、市民のために市はあらゆる可能性を検討したのでしょうか?

公共施設棟について、市長は本年第1回定例会の一般質問の答弁で「各施設機能のあり方や更新等について、早期にその方向性を定めていきたい」とお答えになっています。

交番が既に単独で設置され、公衆トイレが独立することを考えると、事実上、公共施設棟を造る必要性は小さくなると思われます。公共施設棟が無くなれば大屋根を造る必要性はどうなるのでしょうか。

確かに大屋根は雨を防ぐメリットはありますが、調布駅の地下空間から出てきた瞬間の風景を考えてみて下さい。大屋根が見える風景と青空と樹木の緑が見える風景の皆さんはどちらがお好きでしょうか。

Q17.公共施設棟と大屋根を造らない可能性についてお尋ねします。

広場全体の計画は公共施設棟とそれを覆う大屋根と、大屋根を挟んで南北の交通ロータリーが位置している設計となっています。公共施設棟と大屋根がなくなれば、3つの楕円を基本イメージとする設計コンセプトの根幹が崩れ、北側のロータリーと南側のロータリーの位置と大きさを変更することが可能となるのではないでしょうか。

Q18.南北の交通ロータリーの大きさと位置を変更した、新たな交通ロータリーを設計する可能性についてお尋ねします。

さて、新しい案の一つとして、樹木を守る会が駅前広場の代替案を発表しています。

市の計画に比べると、ロータリー部分を小さくし、地下駐輪場は機械式に変更しています。ひとつの市民団体が提案したものですが、建築や設計の専門家も加わっているようで、一考の価値があるのではないでしょうか。

Q19.市は守る会の代替案をどう評価するのでしょうか?

グリーンホールは市にとっても市民にとってもかけがえの無い存在です。

大ホール機能を残すことを最優先にまちづくりの視点を変えることはできないのでしょうか。

一端立ち止まり、グリーンホールや地下駐輪場のことを含め、現在と将来の市民のために、市民にとって使いやすい、安全・安心で快適な駅前広場を市と議会と市民が一緒になって協議をする。

その間の駐輪場はどうするのという意見もおありでしょうが、必要な台数は、まだ整備されていない緑道予定地などの線路跡地に仮設の駐輪場を造れば対応できるはずです。

駅前広場の2つの将来の姿を想像してみて下さい。1つ目の姿は、グリーンホールの大ホール機能は喪失。地下駐輪場は機械式に比べて使いにくく、駅に直結しないため評判が悪い。調布駅の地下から広場に出ると最初に目に入るのは、公共施設棟が無くなり存在意味が小さくなったのに作られた大屋根。遊具が設置できないため広場から消え去ってしまった子どもたちの笑顔と歓声。ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックのお出迎えは、地下駐輪場と少しの緑です。

2つ目の姿は、難しかったけれど市の努力と工夫により屋外階段が撤去されず大ホール機能が生き残ったグリーンホール。快適な機械式の地下駐輪場。調布駅の地下から広場に出ると最初に目に入るのは青空と駅前の杜を代表する樹木の緑。ロータリー部分の大きさと形と都市計画区域を工夫した結果タコ公園が復活し、子どもたちの笑顔と歓声が溢れている。その子どもたちの様子を通りがかった大人が微笑みながら見守っている。ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックのお出迎えは、豊かな緑と子どもたちの笑顔と歓声です。

どちらの姿を選ぶのか、今、市と議会と市民にとって大きな分かれ道です。

Q20.一端立ち止まることは、市にとってどのようなマイナスがあるのでしょうか? 絶対にできないことなのでしょうか? できないとしたらその理由をお聞かせください。

<答弁>

◯八田主税都市整備部長

駅前広場の整備についてお答えいたします。

初めに、情報発信についてです。

駅前広場整備については、これまでも各種説明会や市報、市のホームページ、駅頭の掲示板などを活用しながら情報発信に努めてきたところであります。

今年度も引き続き、北側ロータリー整備などを進めることから、工事等の説明会はもとより、市民会議の活用や市報特集号などの発行を行いつつ、市民との情報共有を図っていきたいと考えております。

次に、都市計画変更と設計変更についてであります。

平成14年2月に現在の駅前広場の都市計画変更をしておりますが、当時も交通結節機能の強化とあわせて環境空間としての広場機能をどう確保するかを念頭に検討が進められてまいりました。

外階段を考慮した都市計画変更には、歩行空間が十分に確保できなくなることから、ロータリー形状等の変更はもとより、多目的広場空間の確保も困難となるなど、これまのさまざまな経過を初期から見直すこととなるため、事業実施段階ある現状において、変更は極めて難しいと認識しております。

次に、公共施設棟についてであります。

当初は、交番、公衆トイレ、観光案内所、多目的スペースなどの機能を想定しておりましたが、交番は独立した施設として警視庁で設置したほか、公衆トイレについては、ラグビーワールドカップ2019や東京2020大会の開催を見据え、なるべく早期の機能確保を図る必要があると判断し、公共施設棟とは切り離し、地下駐輪場と併設する形で計画をしております。

このことから、公共施設棟については、導入する機能を含め、そのあり方について検討していく必要があると認識しているところであります。

また、大屋根については、広場口や公共施設棟と一体となって駅前広場の象徴となるほか、雨に濡れずに南北往来ができるなど、雨天時における駅前広場の利用や直射日光を回避する空間ともなると考えております。

飛田給駅周辺における公衆トイレ等の諸施設については、建築基準法に基づき、道路内に建築できる施設として限定列挙されており、適正な手続を経て設置されているものであります。

グリーンホールの外階段については、さまざまな検討を重ねてまいりましたが、道路内に建築可能な施設とはならず、関係法令により、将来的には撤去が必要な状況にあります。

議員御提案の内容については、既に事業を開始し、民有地を取得するなど事業進捗を図っている状況において、事業計画の大幅な見直しは極めて難しいと認識しております。

次に、駅前広場の代替案についてであります。

ロータリー部を含む駅前広場整備についは、御提案いただきました内容では、交通結節機能の強化が十分に図られておらず、車両も走行できないなどの課題があるため、実現は難しいと認識しております。

また、地下駐輪場の計画に当たっては、先行して計画している調布駅前広場の機能に影響を及ぼさないことを前提とし、円柱形の機械式地下駐輪場を配置する場合、入庫、出庫の地上出入り口が多数必要となることから、駅前広場ロータリーの外周部の歩行者通路や多目的広場空間が十分に確保できなくなるほか、自転車の車両寸法の制限や登録車両以外の利用ができなくなるなどの課題も想定されているところです。

さきに申し上げましたとおり、すぐれた点とあわせ、トラブル発生時の対応など、施設運営上のメリット、デメリット等を総合的に勘案し、自走式の地下駐輪場を採用しております。

地下駐輪場の都市計画については、駅前広場計画との整合を図りながら、平成27年11月に都市計画決定を行い、平成28年4月に東京都から平成31年3月末までの認可期間で事業認可を取得しております。

自転車対策は喫緊の課題であり、計画変更の予定はございません。今後、地下駐輪場の整備に当たっては、施設の閉鎖や機能維持などを考慮し、外階段を支えながら地下駐輪場の整備を進めることとしており、グリーンホールの運営に支障のないよう配慮した計画としております。

また、調布駅周辺では、現在でも民有地を借用して運営している駐輪場があり、早期の恒久的な駐輪場整備は市の責務であると考えております。これまでの議論を踏まえ、立ちどまることは考えておりません。御理解賜りますようお願い申し上げます。

◯宇津木光次郎生活文化スポーツ部長

グリーンホールについてお答えをします。

グリーンホールは、昭和52年の開館以来、本年40周年を迎えますが、市民が芸術文化に触れる機会や活動する場として、多くの方に親しまれながら、その施設としての役割を果たしております。

東京2020大会の文化プログラムを展開する主要会場としても使用を予定するとともに、そのレガシーを生かした市民の豊かな芸術文化活動を育む場としても活用を予定しているところです。

市民の豊かな芸術文化活動を育む場としてのグリーンホールのあり方については、重要な課題であると認識しており、これまでの間、庁内で情報共有を図ってまいりました。階段を別に設置する複数の手法の検証や、その後のホール運用のあり方、施設の劣化診断と今後の改修・補修手法の調査検討など、多角的に検討を進めてきたところです。

こうした中、平成29年第1回市議会定例会で屋外階段を調布駅前広場の平成35年度の整備完了と整合を図る中で撤去する方向で調整していくとの方針が示されたところです。

このことを受け、今後につきましては、施設の利用状況、維持保全計画、利用者ニーズなどの施設を取り巻く状況や、今後のまちづくりの動向を含め、庁内関係部署で密に連携しながら検討を進めることとしております。

なお、階段撤去等に伴うグリーンホール機能のあり方などにつきましては、できるだけ早期に方向性を定め、適時適切に市民や関係団体、議会の皆様への情報提供に努めてまいります。

◯長友貴樹市長

それから、笑顔と歓声は私どもとしても待望していきたいと思っております。

<再質問>

グリーンホールの大ホール機能がなくなることですけども、もちろん代替をどうするか、それは大事なことですよね。でも、まず一番先にしなければならないことは、市民にそれを伝えることですよね。これは本当に不思議なんですよ。いろんな公共施設が調布市にはありますけど、本当にグリーンホールは愛されていると思うんです。大人の皆さんもそうですし、議員の皆さんもそうですし、私の子ども、2人いますけども、いろんな形でグリーンホールはお世話になりました。

そのグリーンホールの外階段がなくなって、1,300人が約半分になっちゃう。これはすごい重要なことですよね。文化の殿堂ですから。このことを市民に知らせようとしない姿勢が私には理解できないんです。

再Q4.グリーンホールの行政運営上の最高責任者は市長であられますよね。そこで、最高責任者の方に、なぜこんな重大なことを市民に説明しようとしないのか、まず1点目、お伺いしたいと思います。

御答弁の中に、調布駅前広場については、市報の特集号を出すというお話がありました。これについては民進党さんが随分熱心に何回も何回も今まで主張なさってきました。特に駅前広場は交番ができて、具体化してくると、市民の皆さんの関心は一気に高まるんですよね。経過段階で市民の皆さんって、よくわからないという方もいるんですけど、できてくるとすごい関心を持つんです。だからこそ、今この時期、ましてや、地下駐輪場の着工前に出さないといけないんですよ。

再Q5.そこで、特集号を出すというお話がありましたけど、これはいつお出しになるんでしょうか。

それから、説明会と公聴会、私はこだわるんですけども、何でかというと、飛田給駅北側のスタジアム通りがありますよね。これについては、東京都が調布市にかわって事業を行ったんですよね。どうしたかというと、当時、味の素スタジアムができるということで、急遽つくらなければいけなくなりました。あれだけの規模の道路を、スタジアム通りはずっと続いていますから、調布市ではなかなか難しい。そこで、東京都の担当の方が来たんですが、私が驚いたのは、住民説明会を何回もやったんですよ。またやるんですかと思うぐらいやったんです。東京都の職員の方は、何回もやらないと理解されませんから。はっきり言っていました。

それに対して、調布市がどうしてこんなにいろんな事業で説明会、公聴会をやりたがらないのかは不思議です。もちろんある程度のことはやっていますよ。例えば飛田給も南側の整備をするときに、おかげさまで先日完成しましたけども、ありがとうございました。そのときに、自治会、地区協議会、商店会、いろんな方に集まってもらって説明会をやるんです。

再Q6.でも、市民全員を対象とした説明会とか公聴会はいろんなところでやっていないんですよね。ぜひこういったこともやっていただきたい。市長の基本的なお考えを、以上3点についてお伺いしたいと思います。

<答弁>

◯長友貴樹市長

まず、説明しようとしないというような考え方は当然のこと、全くございません。大きな問題であればあるほど、なるべく早く御理解をいただく道を探るのは当然であります。ただ、その内容については、まだどの時点まで固まって誤解のないようにしなきゃいかんか、どの案件を広報するときでもそれは考えますから、それについてのタイミングというのはございますが、私どもの姿勢として、これは告知しないわけはいかない問題でありますから、当然そういうふうに取り組んでまいります。

それから、市報特集号というような単語の、何か御質問の中にあったと思いますけれども、そのことについては、駅前広場の進捗等について、内容は今固めようとするところでありますけれども、特集号は出すつもりでございます。もちろん年度内で、その時期についてもなるべく早ければいいなと思っておりますが、年度内に発行をしてまいります。

それから、説明会その他につきまして、一言で言えば適時適切ということになるんだと思いますけれども、私どもとしては、市民の皆様方に貴重な情報をもたらす機会、今後とも大須賀議員の御指摘にありましたように、なるべく丁寧に持ってまいりたい、その方針は堅持していきたいと思っております。

<取りまとめ>

市長は、東京都市長会の会長になられましたよね。会長ということは、ある意味リーダーシップもありますけど、市長としてのお手本にもならなければいけないと私は思っているんです。市長はずっと市民との参加、協働もおっしゃっていました。

しかしながら、きょうの私の質問でも述べさせていただきましたけども、その点で、もっとリーダーシップを持っていただきたいと思っているんです。前面に出て。出るとか出ないとか言っていましたけど、そんな遠慮しないで、いろんな場面に出ていただきたいと思います。

時間がないんで、取りまとめさせていただきますが、私が下手な取りまとめをするよりも、市民会議である方が発言をしています。その発言を引用させていただきたいと思います。

駅前広場の問題についての第一の主体者は利用者、市民の方。今の計画は、多分説得力や納得感がない。多くの方々に納得できるものにしないと、この議論はおさまらない。駐輪場の問題が計画決定されて、議会にも承認されているから後戻りできない。でも、後戻りできないのであったとしても、もう一度議会に本当にこれでいけるのかどうか話し合うチャンスがあってもいい。本当に納得できて、説得力あるものがあるならば、それで十分だと思う。計画が決定したからといって、それにこだわり過ぎるのはよくない。我々が欲しいのは、そういったことに対して、説得できる、納得できるものを我々が持ちたいと思っている。この方はこのようにおっしゃいました。

これから調布のまちづくりは、大きなステップを迎えていると思います。その象徴が調布駅前広場周辺です。ぜひ市長にはリーダーシップをとっていただいて、私が何点か指摘させていただきましたけども、それを参考にしていただきたいと思います。

また、この問題は、私たち議会も大きく考え直さなければいけない経験をしたと思っています。1つは、有名な建築家の方が設計したから、なかなか言いにくかったことがあるかもわかりません。また、消極的にではあっても、市の動きに賛成をしてきたということもあると思います。ただし、樹木の問題、それからグリーンホールの階段による大ホールの喪失の問題は、その後出てきたテーマです。私たち議会も、市長を応援している、あるいは市長に応援されている。そういった観点ではなくて、誰のために議会にいるのか、それは市民のためにいる、そのことを改めて考え直して、私もこれからしっかりと取り組んでいきたいと思います。

2017年08月13日

「FC東京選手の 私のすすめるこの一冊 2017」新加入選手版

18時30分 FC東京vs.神戸戦が行われる味の素スタジアムで、調布市立図書館の小池館長さんにばったり。

今年6月に「FC東京選手の 私のすすめるこの一冊 2017」が発行されましたが、この間に、ネイサン バーンズ選手が広島へ、阿部拓馬選手が蔚山現代FC(韓国)へ移籍。

一方、チャン ヒョンス、リッピ ヴェローゾ、ジャキットの3選手が新たに加入したので、今日、新加入選手版を作成したそうです。

できたてのほやほやの新加入選手版と「FC東京選手の 私のすすめるこの一冊 2017」を手にする小池館長。

ちなみに、石川直宏選手のすすめる一冊は、百田尚樹著の『海賊とよばれた男 上・下』 です

今年6月に「FC東京選手の 私のすすめるこの一冊 2017」が発行されましたが、この間に、ネイサン バーンズ選手が広島へ、阿部拓馬選手が蔚山現代FC(韓国)へ移籍。

一方、チャン ヒョンス、リッピ ヴェローゾ、ジャキットの3選手が新たに加入したので、今日、新加入選手版を作成したそうです。

できたてのほやほやの新加入選手版と「FC東京選手の 私のすすめるこの一冊 2017」を手にする小池館長。

ちなみに、石川直宏選手のすすめる一冊は、百田尚樹著の『海賊とよばれた男 上・下』 です

2017年08月13日

Jリーグ第22節 FC東京vs.神戸戦

J1リーグ第22節FC東京vs.神戸戦が味の素スタジアムで開催されました。

試合に先立ち、第41回日本クラブユース選手権(U-18)大会で優勝したFC東京U-18チームの表彰式が行われました。

今年リーグ戦にフル出場中だった正ゴールキーパー(GK)林 彰洋が「大宮戦後、膝の痛みが少し強くなり、プレーできない」(篠田 善之監督)との理由で先発から外れ、大久保 択生が起用されました。

大久保はプロ10年目で初めてのJ1リーグ戦の舞台です

合わせて、ルーキーのGK廣末 陸が初めてJ1でのベンチ入りをしました。

19時3分 キックオフ。

前半は、一方的に神戸に押されっぱなしでした

ハーフタイム

浴衣姿のドロンパ。

後半開始。

後半43分 敵陣中央の右でボールを持った大久保 嘉人が右サイドから斜めに走りだした室屋にスルーパス⇒室屋はワンタッチで中央に折り返しピーターウタカにパス⇒ウタカは無人のゴールにボールを流し込んでゴール

GK大久保択生はビッグセーブとスーパーセーブを連発

アディショナルタイムは4分。

試合終了。1-0でFC東京が勝利

ヒーローインタビューは、J1デビューを無失点勝利で飾ったGK大久保 択生

大久保択とウタカ。

大久保択のシャー

ウタカのシャー

石川ナオ、ピッチでの姿を待ってるよ

【選手・監督コメント】(FC東京ホームページ)

《大久保 択生選手》

「思ったよりも緊張はしなかった。

先発に関しては、一昨日あたりから何となく予感があったが、どのような状況でも常に準備はしていたので。

反対にベンチの陸がガチガチに緊張していて『なんで陸が……』とも思ったけれど(笑)。

ここ数試合は、チームとして失点が続いていたので、みんなで『失点ゼロ』にしたいと話していた。

試合の入り方は良くなかったと思うが、全員で我慢することができた。

僕自身、今までチームに迷惑をかけていた分、今日、無失点に抑えられたことはすごく嬉しい。

神戸のシュートがそれほど飛んできたという感覚もないが、セットプレーでもやられなかった。でも一番嬉しいのはチームが勝てたこと。

(神戸FWハーフナー マイク選手のヘディングに反応して、チームを救ったが?)

あの場面では、ボールをよく見て、どちらに来ても身体が反応できるようにギリギリまで待った。

(セーブは)本当にギリギリでしたが。

それに今日は、みんなに助けてもらった気がしている。

周りのみんなが声を掛けてくれて、気を遣ってくれた。

『自信をもってプレーしてくれればいい』と言われていて、僕が助けられた。

その信頼を裏切らない結果が出せてよかった。

(“シャー”について)

ずっと、GKがやることはないかも……と思って、少し羨ましかった。

それができてすごく嬉しい。

何よりホームで、今日のような雰囲気のもとで、一体となって戦えたことが勝利に繋がったと思う。

自分はどんな時でもやることは変わらないが、練習から頑張って、今後は監督が起用を悩むぐらいに向上し、成長していきたい」

テレビ朝日「やべっちF.C.」の「今週のサブイボ」は、『FC東京の連携 大久保▶︎室屋▶︎ウタカ』でした

【ハイライト映像】 J1リーグ第22節 8/13(日)神戸戦(fctokyochannel)

試合に先立ち、第41回日本クラブユース選手権(U-18)大会で優勝したFC東京U-18チームの表彰式が行われました。

今年リーグ戦にフル出場中だった正ゴールキーパー(GK)林 彰洋が「大宮戦後、膝の痛みが少し強くなり、プレーできない」(篠田 善之監督)との理由で先発から外れ、大久保 択生が起用されました。

大久保はプロ10年目で初めてのJ1リーグ戦の舞台です

合わせて、ルーキーのGK廣末 陸が初めてJ1でのベンチ入りをしました。

19時3分 キックオフ。

前半は、一方的に神戸に押されっぱなしでした

ハーフタイム

浴衣姿のドロンパ。

後半開始。

後半43分 敵陣中央の右でボールを持った大久保 嘉人が右サイドから斜めに走りだした室屋にスルーパス⇒室屋はワンタッチで中央に折り返しピーターウタカにパス⇒ウタカは無人のゴールにボールを流し込んでゴール

GK大久保択生はビッグセーブとスーパーセーブを連発

アディショナルタイムは4分。

試合終了。1-0でFC東京が勝利

ヒーローインタビューは、J1デビューを無失点勝利で飾ったGK大久保 択生

大久保択とウタカ。

大久保択のシャー

ウタカのシャー

石川ナオ、ピッチでの姿を待ってるよ

【選手・監督コメント】(FC東京ホームページ)

《大久保 択生選手》

「思ったよりも緊張はしなかった。

先発に関しては、一昨日あたりから何となく予感があったが、どのような状況でも常に準備はしていたので。

反対にベンチの陸がガチガチに緊張していて『なんで陸が……』とも思ったけれど(笑)。

ここ数試合は、チームとして失点が続いていたので、みんなで『失点ゼロ』にしたいと話していた。

試合の入り方は良くなかったと思うが、全員で我慢することができた。

僕自身、今までチームに迷惑をかけていた分、今日、無失点に抑えられたことはすごく嬉しい。

神戸のシュートがそれほど飛んできたという感覚もないが、セットプレーでもやられなかった。でも一番嬉しいのはチームが勝てたこと。

(神戸FWハーフナー マイク選手のヘディングに反応して、チームを救ったが?)

あの場面では、ボールをよく見て、どちらに来ても身体が反応できるようにギリギリまで待った。

(セーブは)本当にギリギリでしたが。

それに今日は、みんなに助けてもらった気がしている。

周りのみんなが声を掛けてくれて、気を遣ってくれた。

『自信をもってプレーしてくれればいい』と言われていて、僕が助けられた。

その信頼を裏切らない結果が出せてよかった。

(“シャー”について)

ずっと、GKがやることはないかも……と思って、少し羨ましかった。

それができてすごく嬉しい。

何よりホームで、今日のような雰囲気のもとで、一体となって戦えたことが勝利に繋がったと思う。

自分はどんな時でもやることは変わらないが、練習から頑張って、今後は監督が起用を悩むぐらいに向上し、成長していきたい」

テレビ朝日「やべっちF.C.」の「今週のサブイボ」は、『FC東京の連携 大久保▶︎室屋▶︎ウタカ』でした

【ハイライト映像】 J1リーグ第22節 8/13(日)神戸戦(fctokyochannel)

2017年08月13日

2017年08月13日

2017年08月13日

飛田給駅南口ロータリー交通標識ポールに広告物

10時 飛田給自治会・原会長さん宅からの帰り、飛田給駅南口ロータリーの交通標識のポールに広告物が貼ってあるのを発見

(写真:電話番号部分修正)

法律と条例に違反しているので、剥がして預かっています。

お心当たりのある方はご連絡ください。

(写真:電話番号部分修正)

法律と条例に違反しているので、剥がして預かっています。

お心当たりのある方はご連絡ください。

2017年08月13日

飛田給自治会 「役員・部会長会」「班長会」開催通知

9時 朝いちの仕事は、飛田給自治会のお手伝い。

自治会長の依頼で「役員・部会長会」と「班長会」の開催通知を作り、金井事務局長さんのところで印刷してもらい、原会長さんに届けました。

役員・部会長会は、8月30日(水)19時30分から、班長会は9月5日(火)19時から、いずれも青少年交流館2階の集会室で行われます。

自治会長の依頼で「役員・部会長会」と「班長会」の開催通知を作り、金井事務局長さんのところで印刷してもらい、原会長さんに届けました。

役員・部会長会は、8月30日(水)19時30分から、班長会は9月5日(火)19時から、いずれも青少年交流館2階の集会室で行われます。

2017年08月12日

飛田給自治会役員・部会長会

19時30分 飛田給自治会役員・部会長会が開かれ、道生(みちおい)神社秋の例大祭は例年通りの内容で行われることになりました。

例大祭は9月16(土)・17(日)に開催されます。

例大祭は9月16(土)・17(日)に開催されます。

2017年08月12日

2017年08月11日

8/5~10日の東北訪問・旅行で撮影した写真の枚数 4,515枚!

8月5日(土)・6日(日)のワカモノプロジェクト下見ツアーのお手伝いと7日(月)〜10日(木)の東北旅行。

デジタル一眼、コンパクトデジカメ、携帯で撮った写真の枚数は、何と4,515枚

デジタル一眼、コンパクトデジカメ、携帯で撮った写真の枚数は、何と4,515枚

2017年08月07日

東北訪問・旅行 3日目

(前日ブログ) 「ワカモノプロジェクト下見ツアー 2日目」

「ワカモノプロジェクト下見ツアー 2日目」

石巻市の追分温泉に泊まりました。

6時 朝風呂に行くと、私が一番目でした

追分温泉の建物は、田舎の分校のような趣きのあるたたずまいです

7時20分 猫の島で有名な田代(たしろ)島に行くので、網地島ラインのフェリー乗り場に向かいます。

車のカーナビに乗り場の住所(石巻市門脇町3-1-19)を入力して向かいました(下写真:GoogleMap)が、国道398号線から入る箇所が工事中で入れなくて迂回しました。

被災地は復興のための道路工事箇所が刻々変わるので、注意が必要です。

田代島には昨年の8月に行こうとしましたが、乗客が一杯で船に乗れなかったため断念(2016.8.12ブログ)。1年振りのリベンジです。

駐車場に車を置いて、網地島ラインのチケット売り場へ。

往復チケット(2,460円)を買いながら、販売機の横にあった「田代島散策マップ」を入手。

石巻と田代島の間は、下り・上りが4本ずつなので、滞在時間で帰る船が決まります。

石巻フェリー乗り場発⇒田代島・仁斗田港着 ①09:00→09:43、②12:00→13:01、③13:00→13:43、④15:30→16:13

田代島・仁斗田港発⇒石巻フェリー乗り場着 ①07:40→08:29 、②11:57→12:47、③14:12→15:02、④15:33 →16:46

(夏期平日運航ダイヤ=網地島ラインホームページ)

ブルーライナー号に乗って出航

日和(ひより)大橋の下をくぐります。

田代島までの距離は約15kmで、所用時間は約40分。

日和山、石巻市の南浜町門脇町、日本製紙石巻工場が見えます。

ここを津波が襲ったかと思うと・・・いたたまれない気持ちです。

当時、市報ちょうふの紙は石巻工場で作られていました。

田代島が見えてきました。

田代島の大泊港は災害復旧工事中のため、12月末まで寄港できません(予定)。

田代島・仁斗田(にとだ)港に到着。

猫のTシャツを着た豚が猫の島にやってきたどー

猫との出会いを求めながら、猫神社を目指します。

工事中で「猫が多い」方に行けません

散策マップを見ますが、よく分かりません。

フェリー乗り場から歩いて数分、公衆トイレの手前にある休憩所で第一島猫を発見

案内標識がないので、左側の坂道へ。

行ってみると・・・行き止まり

近くの畑にいたおじいさんが「あっちの道を行けば神社に行けるよ」と教えてくれました

教えてもらった道を行きます。

初めて標識がありました。

猫のたまり場で有名な「阿部ツ商店」。

多くの猫が道路の真ん中を歩いています。

堂々とした姿に感激

社団法人田代島にゃんこ共和国が運営する「島のえき」に到着。

簡単な食事ができ、飲み物の自動販売機とトイレがあります。

田代小学校・中学校の跡地なので、学校名が入った門柱や二宮金次郎像があります

店長さんの家猫。

レジカウンターの台で寝そべり、リアル招き猫化しています

店内の猫グッズ。

きつねうどんをいただきました。

猫グッズの写真をカミさんにメールで送ると・・・「猫Tシャツを買ってきて!」との指令が

猫神社に到着

時々車とすれ違います。3台とすれ違いました。

こんなところにも猫が

ありゃ、あんなところで、ごろんとしてお腹を見せています

消防団のポンプ置場の前にも

防潮堤を建設中。

フェリー乗り場に猫。お見送り?

田代島では猫たちのためのルールを守りましょう!

<田代島 猫たちのためのルール>(参照:田代島にゃんこ共和国ホームページ)

猫に餌や食べ物を与えない!

猫に餌や食べ物を与えない!

猫達は島の方々から食事をもらっています。特に仔猫のうちは、食べ物が変わると下痢をして体力を失い、育たないなどの危険と隣り合わせです。 また、道路上で餌をもらうことで事故の危険性が増します。

人懐っこい島の猫達を守るために餌や食べ物を与えないことにご協力ください。

道路の真ん中で写真を撮らない!

道路の真ん中で写真を撮らない!

道路の真ん中で猫を撮影している方がいらっしゃいます。交通量は少ないですが、道が狭く危険です。

お互いに譲りあい、安全にご配慮下さるようお願いいたします。

仔猫をそっと見守る!

仔猫をそっと見守る!

可愛さのあまり抱き上げて、別の場所へ連れていくと母猫とはぐれるなど、小さな仔にとっては大変危険です。

住居など敷地内に入らない!

住居など敷地内に入らない!

猫を追いかけるのに夢中で、住宅敷地内に無断で入ってしまう方がいます、おやめください。

ゴミは持ち帰る!

ゴミは持ち帰る!

島内には、ゴミ処理施設がありません。週一回船で来る収集に頼っています。ゴミの持ち帰りにご協力お願いいたします。

二十数匹の猫に出会えて、幸せな時間を過ごしました

でも、実際に出会った田代島の猫たちは、目の病気などを持った猫が少なくありません

マスコミにはあまり取り上げられないようですが、こうした事実も承知の上で、猫の島を訪ねましょう

11時57分 ブルーライナーに乗船して、石巻に戻ります。

カモメに餌をあげる人がいて、目の前を大迫力でカモメが飛んで行きます

日和山の鳥居が見えました。日和山から石巻市門脇町南浜町を見たことはありますが(2015.12.20ブログほか)、見上げたのは初めてです。

門脇小学校が見えます。2011年のNHK紅白歌合戦で長渕剛さんが東日本大震災の犠牲者への鎮魂の思いを込めて「ひとつ」を校庭で歌いました。(2011.12.31ブログ)

下船して、「がんばろう!石巻」看板と南浜つなぐ館を目指します。

石巻市南浜町の防潮堤

「がんばろう!石巻」看板と南浜つなぐ館。

「がんばろう!石巻」看板には、訪ねるたびに励まされてきました (2012.3.2ブログ)

(2012.3.2ブログ)

南浜つなぐ館。

昨年訪ねた時は休館日だったので、今回が初めてです。

館内には、震災前の街の復元模型や震災直後の様子、復興祈念公園の計画案等が展示されています。

震災前

震災後

ミニシアタールーム

東松島市・南三陸町・名取市閖上など、他地域の資料も置かれていました。

資料を購入。

なお、「津波で流出した石巻市南浜にある震災を伝える施設を充実させたい」プロジェクトが、今年9月26日までAll or nothing形式のクラウドファンディングで資金調達を行っています。

南浜つなぐ館から見た復興住宅

南浜つなぐ館から見た門脇小学校

14時 石ノ森萬画館を訪ねて、木村課長さんにご挨拶。

震災直後に発行した石巻日日新聞号外の「手書き壁新聞」の実物が展示されている石巻ニューゼは休館日。残念ながら、武内 館長さん(2016.8.12ブログ)にはお会いできませんでした。

石巻市内では、「Reborn-Art Festival」が開催されていました。

14時50分 昨年に続き、仮設屋台村 橋通りCOMMONのWHITEさんで遅い昼食。

石巻焼きそばをいただきました。まいう〜

2015年4月にオープンした橋通りCOMMONは、2017年11月5日をもって閉場するそうです。(橋通りcommon Facebook)

何らかの形でWHITEさんのお店が続きますように・・・。

石巻市から釜石市に向かいます

東日本大震災の被災地を車で通る時は、地震がいつ起きるか分からないので、①常にラジオを付ける、②「過去の津波浸水区間」にいるかどうかを常に把握することが重要です。

気仙沼市の「花いっぱい運動」は、通るたびに感心します

陸前高田市の「奇跡の一本松」。

ホテルサンルート釜石に到着。

20時40分 釜石市の居酒屋さんで、地元産海の幸と地酒をいただきました。

「ワカモノプロジェクト下見ツアー 2日目」

「ワカモノプロジェクト下見ツアー 2日目」石巻市の追分温泉に泊まりました。

6時 朝風呂に行くと、私が一番目でした

追分温泉の建物は、田舎の分校のような趣きのあるたたずまいです

7時20分 猫の島で有名な田代(たしろ)島に行くので、網地島ラインのフェリー乗り場に向かいます。

車のカーナビに乗り場の住所(石巻市門脇町3-1-19)を入力して向かいました(下写真:GoogleMap)が、国道398号線から入る箇所が工事中で入れなくて迂回しました。

被災地は復興のための道路工事箇所が刻々変わるので、注意が必要です。

田代島には昨年の8月に行こうとしましたが、乗客が一杯で船に乗れなかったため断念(2016.8.12ブログ)。1年振りのリベンジです。

駐車場に車を置いて、網地島ラインのチケット売り場へ。

往復チケット(2,460円)を買いながら、販売機の横にあった「田代島散策マップ」を入手。

石巻と田代島の間は、下り・上りが4本ずつなので、滞在時間で帰る船が決まります。

石巻フェリー乗り場発⇒田代島・仁斗田港着 ①09:00→09:43、②12:00→13:01、③13:00→13:43、④15:30→16:13

田代島・仁斗田港発⇒石巻フェリー乗り場着 ①07:40→08:29 、②11:57→12:47、③14:12→15:02、④15:33 →16:46

(夏期平日運航ダイヤ=網地島ラインホームページ)

ブルーライナー号に乗って出航

日和(ひより)大橋の下をくぐります。

田代島までの距離は約15kmで、所用時間は約40分。

日和山、石巻市の南浜町門脇町、日本製紙石巻工場が見えます。

ここを津波が襲ったかと思うと・・・いたたまれない気持ちです。

当時、市報ちょうふの紙は石巻工場で作られていました。

田代島が見えてきました。

田代島の大泊港は災害復旧工事中のため、12月末まで寄港できません(予定)。

田代島・仁斗田(にとだ)港に到着。

猫のTシャツを着た豚が猫の島にやってきたどー

猫との出会いを求めながら、猫神社を目指します。

工事中で「猫が多い」方に行けません

散策マップを見ますが、よく分かりません。

フェリー乗り場から歩いて数分、公衆トイレの手前にある休憩所で第一島猫を発見

案内標識がないので、左側の坂道へ。

行ってみると・・・行き止まり

近くの畑にいたおじいさんが「あっちの道を行けば神社に行けるよ」と教えてくれました

教えてもらった道を行きます。

初めて標識がありました。

猫のたまり場で有名な「阿部ツ商店」。

多くの猫が道路の真ん中を歩いています。

堂々とした姿に感激

社団法人田代島にゃんこ共和国が運営する「島のえき」に到着。

簡単な食事ができ、飲み物の自動販売機とトイレがあります。

田代小学校・中学校の跡地なので、学校名が入った門柱や二宮金次郎像があります

店長さんの家猫。

レジカウンターの台で寝そべり、リアル招き猫化しています

店内の猫グッズ。

きつねうどんをいただきました。

猫グッズの写真をカミさんにメールで送ると・・・「猫Tシャツを買ってきて!」との指令が

猫神社に到着

時々車とすれ違います。3台とすれ違いました。

こんなところにも猫が

ありゃ、あんなところで、ごろんとしてお腹を見せています

消防団のポンプ置場の前にも

防潮堤を建設中。

フェリー乗り場に猫。お見送り?

田代島では猫たちのためのルールを守りましょう!

<田代島 猫たちのためのルール>(参照:田代島にゃんこ共和国ホームページ)

猫に餌や食べ物を与えない!

猫に餌や食べ物を与えない!猫達は島の方々から食事をもらっています。特に仔猫のうちは、食べ物が変わると下痢をして体力を失い、育たないなどの危険と隣り合わせです。 また、道路上で餌をもらうことで事故の危険性が増します。

人懐っこい島の猫達を守るために餌や食べ物を与えないことにご協力ください。

道路の真ん中で写真を撮らない!

道路の真ん中で写真を撮らない!道路の真ん中で猫を撮影している方がいらっしゃいます。交通量は少ないですが、道が狭く危険です。

お互いに譲りあい、安全にご配慮下さるようお願いいたします。

仔猫をそっと見守る!

仔猫をそっと見守る!可愛さのあまり抱き上げて、別の場所へ連れていくと母猫とはぐれるなど、小さな仔にとっては大変危険です。

住居など敷地内に入らない!

住居など敷地内に入らない!猫を追いかけるのに夢中で、住宅敷地内に無断で入ってしまう方がいます、おやめください。

ゴミは持ち帰る!

ゴミは持ち帰る!島内には、ゴミ処理施設がありません。週一回船で来る収集に頼っています。ゴミの持ち帰りにご協力お願いいたします。

二十数匹の猫に出会えて、幸せな時間を過ごしました

でも、実際に出会った田代島の猫たちは、目の病気などを持った猫が少なくありません

マスコミにはあまり取り上げられないようですが、こうした事実も承知の上で、猫の島を訪ねましょう

11時57分 ブルーライナーに乗船して、石巻に戻ります。

カモメに餌をあげる人がいて、目の前を大迫力でカモメが飛んで行きます

日和山の鳥居が見えました。日和山から石巻市門脇町南浜町を見たことはありますが(2015.12.20ブログほか)、見上げたのは初めてです。

門脇小学校が見えます。2011年のNHK紅白歌合戦で長渕剛さんが東日本大震災の犠牲者への鎮魂の思いを込めて「ひとつ」を校庭で歌いました。(2011.12.31ブログ)

下船して、「がんばろう!石巻」看板と南浜つなぐ館を目指します。

石巻市南浜町の防潮堤

「がんばろう!石巻」看板と南浜つなぐ館。

「がんばろう!石巻」看板には、訪ねるたびに励まされてきました

(2012.3.2ブログ)

(2012.3.2ブログ)南浜つなぐ館。

昨年訪ねた時は休館日だったので、今回が初めてです。

館内には、震災前の街の復元模型や震災直後の様子、復興祈念公園の計画案等が展示されています。

震災前

震災後

ミニシアタールーム

東松島市・南三陸町・名取市閖上など、他地域の資料も置かれていました。

資料を購入。

なお、「津波で流出した石巻市南浜にある震災を伝える施設を充実させたい」プロジェクトが、今年9月26日までAll or nothing形式のクラウドファンディングで資金調達を行っています。

南浜つなぐ館から見た復興住宅

南浜つなぐ館から見た門脇小学校

14時 石ノ森萬画館を訪ねて、木村課長さんにご挨拶。

震災直後に発行した石巻日日新聞号外の「手書き壁新聞」の実物が展示されている石巻ニューゼは休館日。残念ながら、武内 館長さん(2016.8.12ブログ)にはお会いできませんでした。

石巻市内では、「Reborn-Art Festival」が開催されていました。

14時50分 昨年に続き、仮設屋台村 橋通りCOMMONのWHITEさんで遅い昼食。

石巻焼きそばをいただきました。まいう〜

2015年4月にオープンした橋通りCOMMONは、2017年11月5日をもって閉場するそうです。(橋通りcommon Facebook)

何らかの形でWHITEさんのお店が続きますように・・・。

石巻市から釜石市に向かいます

東日本大震災の被災地を車で通る時は、地震がいつ起きるか分からないので、①常にラジオを付ける、②「過去の津波浸水区間」にいるかどうかを常に把握することが重要です。

気仙沼市の「花いっぱい運動」は、通るたびに感心します

陸前高田市の「奇跡の一本松」。

ホテルサンルート釜石に到着。

20時40分 釜石市の居酒屋さんで、地元産海の幸と地酒をいただきました。

2017年08月06日

ワカモノプロジェクト下見ツアー 2日目

(前日)2017.8.5ブログ「ワカモノプロジェクト下見ツアー 1日目」

調布から!復興支援プロジェクのワカモノプロジェクト下見ツアーのお手伝い2日目。

8時 宿泊先の東松島市のバリュー・ザ・ホテル東松島矢本を出発。

女川町のゆめハウスに向かいます。

早めに女川町に着いたので、復興状況が分かりやすい、高台にある女川町地域医療センター(旧町立病院)駐車場に行きます。

高さ16メートルの高台にあり避難場所に指定されていたこの場所を、更に約2m高い津波が襲いました。

東日本大震災の前は16mの高台にありましたが、住宅地域を8m嵩上げするので、高低差は8mとなるそうです。

南側方向

北側方向

震災遺構として唯一残った女川交番。

嵩上げした高台に新しい住宅が建っていました。

一方で、仮設住宅での生活状況の変化や経済的理由などにより、高台移転を断念した人も多いそうです。

医療センターに隣接した公園の一角に建ついのちの石碑。女川中学校生徒の発案で作られました。

女川町は「海が見えなくなる防潮堤を造らずに海と共生する」まちづくりを選択しました。

9時15分 女川町高白浜の一般社団法人コミュニティスペースうみねこが運営する果樹園Cafe ゆめハウスを訪ねます。

今回の下見ツアーのメインイベント。

うみねこ代表の八木純子さんとワカモノプロジェクトの打ち合わせです。

10月に20名程の調布の中学・高校生が訪問して、震災の学習と交流をする予定です。

ワカモノプロジェクトで作製中の、ゆめハウスとコラボしたガチャガチャ。結構いけそうです

2階の襖のシミは、津波が押し寄せた高さを示しています

八木さんと初めてお会いしたのは、2012年2月に石巻市のホシノボックスピアで開催された「全国絆タウン46『東京都多摩地域(調布)の日』」の会場です(2012.2.26ブログ「石巻復興支援2日目」)。

ゆめハウスは、東日本大震災の津波に襲われても残った八木さんの実家の納屋を改築しました。

ただし、津波の記憶を失わないために、2階の襖についた津波の跡は、そのままに残してあります。

2015.12.20ブログ「クリスマスプレゼント for 女川町『ゆめハウス」

2015.12.20ブログ「クリスマスプレゼント for 女川町『ゆめハウス」

2013.8.16ブログ「東日本大震災被災地訪問2日目①「女川町」」

2013.8.16ブログ「東日本大震災被災地訪問2日目①「女川町」」

2013.2.10ブログ「「調布から!行こう石巻・女川」2日目」

2013.2.10ブログ「「調布から!行こう石巻・女川」2日目」

FC東京カラー、青色と赤色のゆめ玉ストラップをいただきました

1階のリビングに、調布市飛田給の画家・宮本正章さん(元・調布市美術協会会長)の絵画が飾られていました。

「ゆめハウス」オープン(2014年4月)のお祝いにプレゼントされた、2階から眺めた漁港の風景画「女川の漁港(ふるさと)」です。

カレイの定食をいただきました。まいう〜

八木さん、これからも繋がり続けますよ

13時 昨年12月、女川駅前にオープンしたテナント型商業施設シーパルピア女川を訪ねました。

女川町まちなか交流館。

「スターウォーズ」AT-ACTのダンボールアートが展示されていました。

「KONPO’S FACTORY」に展示されているダンボール製の作品。車は有名な「ダンボルギーニ」

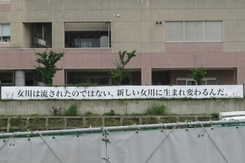

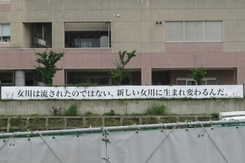

女川町地域医療センターの横断幕。「女川は流されたのではない。新しい女川に生まれ変わるんだ。」

ワカモノプロジェクトでの昼食場所を探しますが、約20名の予約ができる店がなかなか見つかりません。

昼食は居酒屋典典のウニ丼。

「20名予約OK」だそうです。

消火栓のマンホール。

石巻市に向かいます。

14時40分 石巻観光協会のロマン海遊21を訪問。

ワカモノプロジェクトメンバーは、たくさん買い物をしていました。

石巻駅前のサイボーグ003=フランソワーズ・アルヌールと。

ワカモノプロジェクトでお世話になっている先生を訪ねて石巻中央公民館へ。

商店街で復興を見守るサイボーグ009。

東松島市に向かいます。

開店時間が朝7時 石巻のパチンコ屋は日本一開店時間が早いそうです。

石巻のパチンコ屋は日本一開店時間が早いそうです。

15時30分 東松島市のあんてなしょっぷ まちんどを訪問。

店内にあったブルーインパルス・パイロットの顔出し看板に顔を入れてみると・・・う〜ん、顔の大きさが

塩のりを購入。

16時 東松島市のJR仙石線矢本駅で、「調布から!復興支援プロジェクト」のワカモノプロジェクトチーム4名とお別れ。

2日間、お疲れ様でした。10月のワカモノプロジェクト本番、頑張ってください❗️

ここからは一人旅です。

昨日予約しておいた石巻の追分温泉に向かいます。

途中から狭い山道に

17時 追分温泉に着きました。

学校の校舎を想わせる一軒宿です。

部屋。

部屋の鍵はネジを回す懐かしいタイプ。

携帯はソフトバンクだけ圏外でしたが、wifiが使えました。

フロントに頼めば、電話は部屋から外線に繋がります。

携帯の電話は不通なのにLINEで家族と連絡を取れるとは・・不思議な時代です

さっそく、温泉に

売店で缶ビールと石巻の名酒「日高見」をいただきました

夕食。この充実した内容で宿代9,700円とは驚き

食後、もう一度温泉に。

昔、銭湯の後によく飲んだコーヒー牛乳を懐かしくいただきました

調布から!復興支援プロジェクのワカモノプロジェクト下見ツアーのお手伝い2日目。

8時 宿泊先の東松島市のバリュー・ザ・ホテル東松島矢本を出発。

女川町のゆめハウスに向かいます。

早めに女川町に着いたので、復興状況が分かりやすい、高台にある女川町地域医療センター(旧町立病院)駐車場に行きます。

高さ16メートルの高台にあり避難場所に指定されていたこの場所を、更に約2m高い津波が襲いました。

東日本大震災の前は16mの高台にありましたが、住宅地域を8m嵩上げするので、高低差は8mとなるそうです。

南側方向

北側方向

震災遺構として唯一残った女川交番。

嵩上げした高台に新しい住宅が建っていました。

一方で、仮設住宅での生活状況の変化や経済的理由などにより、高台移転を断念した人も多いそうです。

医療センターに隣接した公園の一角に建ついのちの石碑。女川中学校生徒の発案で作られました。

女川町は「海が見えなくなる防潮堤を造らずに海と共生する」まちづくりを選択しました。

9時15分 女川町高白浜の一般社団法人コミュニティスペースうみねこが運営する果樹園Cafe ゆめハウスを訪ねます。

今回の下見ツアーのメインイベント。

うみねこ代表の八木純子さんとワカモノプロジェクトの打ち合わせです。

10月に20名程の調布の中学・高校生が訪問して、震災の学習と交流をする予定です。

ワカモノプロジェクトで作製中の、ゆめハウスとコラボしたガチャガチャ。結構いけそうです

2階の襖のシミは、津波が押し寄せた高さを示しています

八木さんと初めてお会いしたのは、2012年2月に石巻市のホシノボックスピアで開催された「全国絆タウン46『東京都多摩地域(調布)の日』」の会場です(2012.2.26ブログ「石巻復興支援2日目」)。

ゆめハウスは、東日本大震災の津波に襲われても残った八木さんの実家の納屋を改築しました。

ただし、津波の記憶を失わないために、2階の襖についた津波の跡は、そのままに残してあります。

2015.12.20ブログ「クリスマスプレゼント for 女川町『ゆめハウス」

2015.12.20ブログ「クリスマスプレゼント for 女川町『ゆめハウス」 2013.8.16ブログ「東日本大震災被災地訪問2日目①「女川町」」

2013.8.16ブログ「東日本大震災被災地訪問2日目①「女川町」」 2013.2.10ブログ「「調布から!行こう石巻・女川」2日目」

2013.2.10ブログ「「調布から!行こう石巻・女川」2日目」FC東京カラー、青色と赤色のゆめ玉ストラップをいただきました

1階のリビングに、調布市飛田給の画家・宮本正章さん(元・調布市美術協会会長)の絵画が飾られていました。

「ゆめハウス」オープン(2014年4月)のお祝いにプレゼントされた、2階から眺めた漁港の風景画「女川の漁港(ふるさと)」です。

カレイの定食をいただきました。まいう〜

八木さん、これからも繋がり続けますよ

13時 昨年12月、女川駅前にオープンしたテナント型商業施設シーパルピア女川を訪ねました。

女川町まちなか交流館。

「スターウォーズ」AT-ACTのダンボールアートが展示されていました。

「KONPO’S FACTORY」に展示されているダンボール製の作品。車は有名な「ダンボルギーニ」

女川町地域医療センターの横断幕。「女川は流されたのではない。新しい女川に生まれ変わるんだ。」

ワカモノプロジェクトでの昼食場所を探しますが、約20名の予約ができる店がなかなか見つかりません。

昼食は居酒屋典典のウニ丼。

「20名予約OK」だそうです。

消火栓のマンホール。

石巻市に向かいます。

14時40分 石巻観光協会のロマン海遊21を訪問。

ワカモノプロジェクトメンバーは、たくさん買い物をしていました。

石巻駅前のサイボーグ003=フランソワーズ・アルヌールと。

ワカモノプロジェクトでお世話になっている先生を訪ねて石巻中央公民館へ。

商店街で復興を見守るサイボーグ009。

東松島市に向かいます。

開店時間が朝7時

石巻のパチンコ屋は日本一開店時間が早いそうです。

石巻のパチンコ屋は日本一開店時間が早いそうです。

15時30分 東松島市のあんてなしょっぷ まちんどを訪問。

店内にあったブルーインパルス・パイロットの顔出し看板に顔を入れてみると・・・う〜ん、顔の大きさが

塩のりを購入。

16時 東松島市のJR仙石線矢本駅で、「調布から!復興支援プロジェクト」のワカモノプロジェクトチーム4名とお別れ。

2日間、お疲れ様でした。10月のワカモノプロジェクト本番、頑張ってください❗️

ここからは一人旅です。

昨日予約しておいた石巻の追分温泉に向かいます。

途中から狭い山道に

17時 追分温泉に着きました。

学校の校舎を想わせる一軒宿です。

部屋。

部屋の鍵はネジを回す懐かしいタイプ。

携帯はソフトバンクだけ圏外でしたが、wifiが使えました。

フロントに頼めば、電話は部屋から外線に繋がります。

携帯の電話は不通なのにLINEで家族と連絡を取れるとは・・不思議な時代です

さっそく、温泉に

売店で缶ビールと石巻の名酒「日高見」をいただきました

夕食。この充実した内容で宿代9,700円とは驚き

食後、もう一度温泉に。

昔、銭湯の後によく飲んだコーヒー牛乳を懐かしくいただきました

2017年08月05日

ワカモノプロジェクト下見ツアー 1日目

調布から!復興支援プロジェクトの若者が交流するワカモノプロジェクトで、10月に調布の中学生・高校生20名程が宮城県石巻市・女川町を訪問し、災害のことを学びながら交流する予定です。

それに先立ち、ワカモノプロジェクトのスタッフ4名が8月5・6の2日間で石巻市と女川町を訪ねて、下見と打ち合わせをします。

7月20日の「調布から!」の総会(2017.7.20ブログ)後の懇親会で、「足となる車がない」と聞いたので、私が車を出して運転手を務めることになりました。

<ワカモノプロジェクト 下見ツアー 予定表>(一部修正)

5時30分 調布駅北口で待ち合わせて出発です。

新宿を過ぎたあたりで交通事故現場に遭遇。

渋滞の中を、赤バイ・消防車・救急車が横を抜いて行きました。

ワゴン同士の追突事故で大きな事故ではないようです。

出場する赤バイを見たのは初めてです

常磐自動車道・守谷サービスエリア「Pasar守谷」で休憩と朝食。

せたが屋で「せたがやラーメン」と「明太納豆ごはん」をいただきました。

常磐自動車道は常磐富岡インターチェンジ過ぎから浪江インターチェンジ過ぎまで帰還困難区域内を走ります。

常磐自動車道、広野と南相馬の間に放射線量のモニタリングポストが9か所に設置されています。

(NEXCO東日本ホームページ)

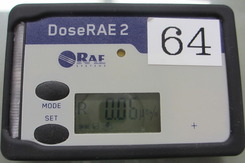

最初のモニタリングポストの放射線量は0.1マイクロシーベルト/1時間。

実は、自然界には宇宙線や大気・大地などから放出される放射線が存在しているので、調布市でも日常的に微量の数値が計測されます。

平成29年度7月の空間放射線量(地表高5cm)は、0.035〜0.084マイクロシーベルト/時でした(調布市ホームページ)。

ちなみに、私も平成24年3月、いわき市に視察に行く際、市から放射線測定器を借りて市役所控室の放射線量を測ってみましたが、0.06マイクロシーベルト/時でした(2012.3.27ブログ)。

富岡町に入りました。

帰還困難区域が近づくにつれ放射線量が上がってきます。

常磐富岡インターまで2km。

常磐富岡 大熊 出口

大熊町に入ります。

福島第一原子力発電所は、双葉町にまたがって大熊町に位置しています。(写真:Yahoo!地図)

大熊町の様子。

放射性廃棄物の仮置き場。

ソラーパネルの設置も目立ちます

帰還困難区域に入ります。

双葉町に入ります。

最高値の2.9マイクロシーベルト/時。

双葉町の様子。

浪江・双葉出口

「ここまで 帰還困難区域」

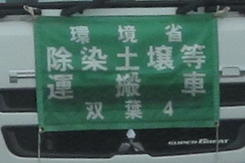

除染土壌等運搬車。

帰還困難区域を過ぎると、風景が変わります

動物注意・・サル

11時50分 コロボックルハウス(石巻市河南旭山農業体験実習館)に到着。

10月のワカモノプロジェクトの宿泊施設となります。

宿泊部屋・キッチン・キャンプ場・風呂・備品などを確認。

13時 道の駅「上品の郷」で昼食。

14時30分 石巻市十三浜にある遠藤水産の遠藤社長さんの自宅を訪問。

石巻の海産物で大歓迎を受けました

遠藤ご夫妻から、東日本大震災から6年5ヶ月経った被災地の厳しい現状を伺いました。

記念撮影

遠藤社長さんが大指(おおさし)漁港を案内して下さいました。

「調布から!復興支援プロジェクト」は、遠藤水産さん、遠藤社長ご夫妻とず〜っと交流を続けてきました。

今年の10月8日(日)・9日(月・祝)に開催される第62回調布市商工まつりにもいらっしゃいます。

十三浜産のわかめ、こんぶ、くきわかめ、とろろこんぶを是非お買い求めください

(写真:遠藤水産ホームページより)

本日の宿、東松島市のバリュー・ザ・ホテル東松島矢本に到着。

20時 夕食は、ワカモノプロジェクトで交流のある石巻の若者が紹介してくれた、JR仙石線の矢本駅近くの居酒屋「あうん」で。(写真:Google検索より)

地元の新鮮な魚と石巻の美味しいお酒(墨廼江・日高見)を堪能しました

トビウオの刺身は初めてです

それに先立ち、ワカモノプロジェクトのスタッフ4名が8月5・6の2日間で石巻市と女川町を訪ねて、下見と打ち合わせをします。

7月20日の「調布から!」の総会(2017.7.20ブログ)後の懇親会で、「足となる車がない」と聞いたので、私が車を出して運転手を務めることになりました。

<ワカモノプロジェクト 下見ツアー 予定表>(一部修正)

5時30分 調布駅北口で待ち合わせて出発です。

新宿を過ぎたあたりで交通事故現場に遭遇。

渋滞の中を、赤バイ・消防車・救急車が横を抜いて行きました。

ワゴン同士の追突事故で大きな事故ではないようです。

出場する赤バイを見たのは初めてです

常磐自動車道・守谷サービスエリア「Pasar守谷」で休憩と朝食。

せたが屋で「せたがやラーメン」と「明太納豆ごはん」をいただきました。

常磐自動車道は常磐富岡インターチェンジ過ぎから浪江インターチェンジ過ぎまで帰還困難区域内を走ります。

常磐自動車道、広野と南相馬の間に放射線量のモニタリングポストが9か所に設置されています。

(NEXCO東日本ホームページ)

最初のモニタリングポストの放射線量は0.1マイクロシーベルト/1時間。

実は、自然界には宇宙線や大気・大地などから放出される放射線が存在しているので、調布市でも日常的に微量の数値が計測されます。

平成29年度7月の空間放射線量(地表高5cm)は、0.035〜0.084マイクロシーベルト/時でした(調布市ホームページ)。

ちなみに、私も平成24年3月、いわき市に視察に行く際、市から放射線測定器を借りて市役所控室の放射線量を測ってみましたが、0.06マイクロシーベルト/時でした(2012.3.27ブログ)。

富岡町に入りました。

帰還困難区域が近づくにつれ放射線量が上がってきます。

常磐富岡インターまで2km。

常磐富岡 大熊 出口

大熊町に入ります。

福島第一原子力発電所は、双葉町にまたがって大熊町に位置しています。(写真:Yahoo!地図)

大熊町の様子。

放射性廃棄物の仮置き場。

ソラーパネルの設置も目立ちます

帰還困難区域に入ります。

双葉町に入ります。

最高値の2.9マイクロシーベルト/時。

双葉町の様子。

浪江・双葉出口

「ここまで 帰還困難区域」

除染土壌等運搬車。

帰還困難区域を過ぎると、風景が変わります

動物注意・・サル

11時50分 コロボックルハウス(石巻市河南旭山農業体験実習館)に到着。

10月のワカモノプロジェクトの宿泊施設となります。

宿泊部屋・キッチン・キャンプ場・風呂・備品などを確認。

13時 道の駅「上品の郷」で昼食。

14時30分 石巻市十三浜にある遠藤水産の遠藤社長さんの自宅を訪問。

石巻の海産物で大歓迎を受けました

遠藤ご夫妻から、東日本大震災から6年5ヶ月経った被災地の厳しい現状を伺いました。

記念撮影

遠藤社長さんが大指(おおさし)漁港を案内して下さいました。

「調布から!復興支援プロジェクト」は、遠藤水産さん、遠藤社長ご夫妻とず〜っと交流を続けてきました。

今年の10月8日(日)・9日(月・祝)に開催される第62回調布市商工まつりにもいらっしゃいます。

十三浜産のわかめ、こんぶ、くきわかめ、とろろこんぶを是非お買い求めください

(写真:遠藤水産ホームページより)

本日の宿、東松島市のバリュー・ザ・ホテル東松島矢本に到着。

20時 夕食は、ワカモノプロジェクトで交流のある石巻の若者が紹介してくれた、JR仙石線の矢本駅近くの居酒屋「あうん」で。(写真:Google検索より)

地元の新鮮な魚と石巻の美味しいお酒(墨廼江・日高見)を堪能しました

トビウオの刺身は初めてです

2017年08月04日

洗車

調布から!復興支援プロジェクトの調布と石巻の若者が交流するワカモノプロジェクトで10月に20名程の中高生が石巻を訪問する予定です。

それに先立ち、ワカモノプロジェクトのスタッフ4名が8月5・6の2日間で石巻・女川を訪ね、打ち合わせをします。

7月20日の「調布から!」の総会(2017.7.20ブログ)後の懇親会で「足となる車が決まっていない」と聞いたので、私が車を出して運転することになりました。

普段ほとんど車を洗ったことがありませんが、若者が乗るので、ガソリンスタンドで洗車し、空気圧を見てもらいました。

やったことがない、車内も掃除機できれいにし、準備万端です

それに先立ち、ワカモノプロジェクトのスタッフ4名が8月5・6の2日間で石巻・女川を訪ね、打ち合わせをします。

7月20日の「調布から!」の総会(2017.7.20ブログ)後の懇親会で「足となる車が決まっていない」と聞いたので、私が車を出して運転することになりました。

普段ほとんど車を洗ったことがありませんが、若者が乗るので、ガソリンスタンドで洗車し、空気圧を見てもらいました。

やったことがない、車内も掃除機できれいにし、準備万端です

2017年08月02日

2017年08月02日

FC東京・石川直宏選手 現役引退を表明

元日本代表ミッドフィルダー・FC東京の石川直宏選手が、小平市のクラブハウスで記者会見を行い、今シーズン限りでの現役引退を表明しました。

(写真:「石川直宏選手現役引退記者会見」ライブ動画より)

「石川直宏選手現役引退記者会見」ライブ動画(FC東京Facebook)

「石川直宏選手現役引退記者会見」ライブ動画(FC東京Facebook)

石川直宏選手、ナオは、私が一番好きなJリーガーです。

鋭いドリブルでサイドを切り裂いてセンタリングをあげるナオの姿は、FC東京の象徴でした。

常に全力疾走のスピードスターは、ケガに泣かされました。

2009年に6試合連続ゴールをあげた時は、2010ワールドカップでの活躍を期待しましたが、ケガで出場できませんでした。

私のブログにも、2009年以降、数多く動画や写真で登場しました。

①2009.6.13ブログ「FC東京 ナビスコ 決勝トーナメント進出」

2点目のナオのシュートは鮮やか。

絶好調だけあって、シュートのタイミングとコースの見極めがすごい。

7年前FC東京デビューした思い出の駒沢での価値ある追加点に拍手。

Osuga-YouTube 『FC東京09年ナビスコ杯予選最終節vs清水&ねこコーチ』

(シャー3:30/4:28)

②2009.6.27「FC東京リーグ戦第15節vs清水」

ナオがウルトラミラクルゴール!

Osuga-YouTube『FC東京09年リーグ戦第15節vs清水』

(ゴール1:17/4:30、シャー2:18/4:30)

③2009.7.12「FC東京6連勝」

開始3分、いきなりナオのきれきれゴールで超びっくり。

Osuga-YouTube『FC東京09年リーグ戦第17節vs名古屋』

(ゴール0:25/4:29、シャー3:20/4:29)

④2009.7.15「FC東京ナビスコ杯準々決勝第1戦vs名古屋」

ナオがFC東京新記録となる6試合連続ゴール!

(ゴール1:15/5:50)

⑤2009.9.26「Jリーグ第27節 FC東京vs磐田」

ナオ、先制ゴール!

Osuga-YouTube『FC東京'09Jリーグ第27節vs磐田』

(ゴール2:08/9:15)

⑥2010.1.23『FC東京チーム始動』

ナオも元気に運動していたのでホッと一安心です。

⑦2011.2.28『FC東京 開幕戦ポスター』

京王線車内のマナーモードキャンペーンポスターにナオが出ていました。

ナオ、頼むぞ〜

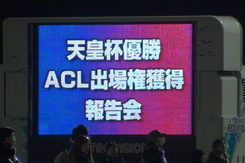

⑧2012.1.1「天皇杯決勝/優勝報告会」

頑張れ〜

いよいよ試合開始。

試合終了のホイッスル

優勝

表彰式

選手がグラウンドを1周してゴール裏サポーターの前にやってきました

天皇杯を持つナオ。

大熊監督胴上げ

最後、全員がセンターサークルに集まり、ひとつの輪を作り何周も回っていました。

18時 「天皇杯優勝・ACL出場権獲得報告会」が行われるアミノバイタルフィールドへ。

18時40分 選手が入場し、報告会が始まりました。

ナオ挨拶。

⑨2012.1.9「成人式」

FC東京選手からのビデオメッセージ。

ナオの色紙は「ポジティブに!」。

⑩2012.10.27『FC東京vs札幌』

59分・64分(写真)と立て続けにナオがゴールを決め、大量5得点をゲットして圧勝

石川ナオのシャー。「ナオゴ〜ル 」

」

⑪2015.6.27ブログ『FC東京J1-1stステージ最終戦&武藤嘉紀選手壮行セレモニー』

前田選手と交代して出場。

両足をつった武藤選手が倒れ込むとほぼ同時に試合終了。

武藤選手に駆け寄るナオ。

セレモニー。ナオも駆けつけました。

胴上げです。3回宙に舞いました。

⑫2015.11.22ブログ『FC東京 J1リーグ最終節』

FC東京カラーの車を先頭にスタジアム内を1周。

ナオが元気そうで、一安心。

⑬2016.10.29ブログ

『FC東京vs仙台(リーグ戦ホーム最終戦)』

ナオがクラブサポートメンバー募集のお手伝いをしていました。

選手・監督・スタッフが場内を周回

ゴール裏サポーターの最後の声援はナオへのチャントでした

ナオのTwitterにお礼のコメントが。(石川直宏Twitterより)

⑭2017.3.18『Jリーグ第4節 FC東京vs.川崎』

大久保選手は通路で待っていたナオにハグをして去って行きました。

⑮2017.7.26『ルヴァン杯プレーオフ第2戦 FC東京vs.広島』

ナオ、待ってるよ

【石川直宏選手 プロフィール】(FC東京ホームページ「石川直宏選手 現役引退のお知らせ」より)

☐ポジション :MF

☐生年月日:1981年5月12日(36歳)

☐出身:神奈川県

☐身長 / 体重:175cm / 70kg

☐血液型:B型

☐経歴:

1997-1999 横浜F・マリノスユース

2000-2001 横浜F・マリノス

2002.4- FC東京 ※期限付き移籍加入

2003.8- FC東京 ※完全移籍加入

2003年 Jリーグ優秀選手賞、フェアプレイ個人賞

2004年 Jリーグオールスターサッカー 最優秀選手賞、Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝

2009年 Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝、Jリーグベストイレブン

2010年 スルガ銀行チャンピオンシップ2010TOKYO 優勝

2011年 Jリーグディビジョン2 優勝、第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝

□代表歴

2000年 U-19日本代表(AFCユース選手権イラン大会 準優勝)

2001年 U-20日本代表(FIFAワールドユースアルゼンチン大会 出場)

2002年 U-21日本代表(第14回アジア競技大会 準優勝)

2003年 U-22日本代表、日本代表

2004年 U-23日本代表(アテネオリンピック出場)、日本代表

2009、2010、2012年 日本代表

☐出場記録(2017年8月2日現在)

J1リーグ戦 289試合出場49得点

J2リーグ戦 23試合出場3得点

J3リーグ戦 2試合出場0得点

カップ戦 61試合出場13得点

天皇杯 29試合出場6得点

ACL 6試合出場0得点

□本人コメント

『みなさん、こんにちは!日頃よりFC東京をサポートしていただき、本当にありがとうございます。

シーズン中ではありますが、私、石川直宏は今シーズン限りでの現役引退を決意しました。

今朝、個人のブログでもお伝えさせていただきましたが、2015年8月にフランクフルトとの親善試合で負った怪我、手術から昨年9月にJ3で復帰したものの再び状態が悪くなり、これまで復活に向けて痛めている左膝のリハビリに取り組んできましたが、思っていた以上の回復が出来ていないこと、そしてピッチの上でチームの力になかなかなれないもどかしさがある中で、残りのシーズンを今まで以上に強い覚悟と責任、誇りを持って、出し尽くしたいという想いが強くなったのが決断に至った経緯です。

ただ、振り返るのは全てを出し尽くしたシーズンが終わってからだと考えています。

多くの仲間と今しか出来ない、今しか感じられない想いを共有しながら突き進んでいきたいと思います。

少しの時間でも味スタのピッチに立つ事で雰囲気を変え、躍動して、結果に繋げたいです。

共に戦ってきたファン・サポーターのみなさんをはじめこれまで支えて下さった多くのみなさんに向けて選手として出来る最後の恩返し、感謝を伝えていきたいと思います。

すべてのみなさんに「感謝」。そしてこれからもよろしくお願いします。

FC東京 MF 背番号18 石川直宏 』

石川直宏の18年間をエピソードとともに振り返る大ギャラリー。涙なしには見られない!【65枚】(Goal.com)

石川直宏の18年間をエピソードとともに振り返る大ギャラリー。涙なしには見られない!【65枚】(Goal.com)

8月2日に今シーズン限りでの現役引退を発表したFC東京MF石川直宏。果たして彼の18年間のプロキャリアはどんなものだったのだろうか。金髪をなびかせて疾走していた若かりし頃から、数々の栄光の日々、そして苦闘のリハビリまで。エピソード入りのキャプションとともに戦いの歴史をしっかりと振り返っていこう。

現役引退を決断した青赤の背番号18・石川直宏、輝かしいキャリアを写真で振り返る(サッカーキング)

現役引退を決断した青赤の背番号18・石川直宏、輝かしいキャリアを写真で振り返る(サッカーキング)

9月9日(土)にJリーグ第25節FC東京vs. セレッソ大阪戦が味の素スタジアムで行われます。

セレッソ大阪には、同じ1981年生まれで小学生時代からのライバル・茂庭照幸選手がいます。

茂庭選手は、ナオと同じく2002年にFC東京に入団し、2009年まで共にプレーした盟友です。

最大のライバルが直接対決して、ナオのJ1リーグ通算50得点目が観られたら最高です

(写真:「石川直宏選手現役引退記者会見」ライブ動画より)

「石川直宏選手現役引退記者会見」ライブ動画(FC東京Facebook)

「石川直宏選手現役引退記者会見」ライブ動画(FC東京Facebook)石川直宏選手、ナオは、私が一番好きなJリーガーです。

鋭いドリブルでサイドを切り裂いてセンタリングをあげるナオの姿は、FC東京の象徴でした。

常に全力疾走のスピードスターは、ケガに泣かされました。

2009年に6試合連続ゴールをあげた時は、2010ワールドカップでの活躍を期待しましたが、ケガで出場できませんでした。

私のブログにも、2009年以降、数多く動画や写真で登場しました。

①2009.6.13ブログ「FC東京 ナビスコ 決勝トーナメント進出」

2点目のナオのシュートは鮮やか。

絶好調だけあって、シュートのタイミングとコースの見極めがすごい。

7年前FC東京デビューした思い出の駒沢での価値ある追加点に拍手。

Osuga-YouTube 『FC東京09年ナビスコ杯予選最終節vs清水&ねこコーチ』

(シャー3:30/4:28)

②2009.6.27「FC東京リーグ戦第15節vs清水」

ナオがウルトラミラクルゴール!

Osuga-YouTube『FC東京09年リーグ戦第15節vs清水』

(ゴール1:17/4:30、シャー2:18/4:30)

③2009.7.12「FC東京6連勝」

開始3分、いきなりナオのきれきれゴールで超びっくり。

Osuga-YouTube『FC東京09年リーグ戦第17節vs名古屋』

(ゴール0:25/4:29、シャー3:20/4:29)

④2009.7.15「FC東京ナビスコ杯準々決勝第1戦vs名古屋」

ナオがFC東京新記録となる6試合連続ゴール!

(ゴール1:15/5:50)

⑤2009.9.26「Jリーグ第27節 FC東京vs磐田」

ナオ、先制ゴール!

Osuga-YouTube『FC東京'09Jリーグ第27節vs磐田』

(ゴール2:08/9:15)

⑥2010.1.23『FC東京チーム始動』

ナオも元気に運動していたのでホッと一安心です。

⑦2011.2.28『FC東京 開幕戦ポスター』

京王線車内のマナーモードキャンペーンポスターにナオが出ていました。

ナオ、頼むぞ〜

⑧2012.1.1「天皇杯決勝/優勝報告会」

頑張れ〜

いよいよ試合開始。

試合終了のホイッスル

優勝

表彰式

選手がグラウンドを1周してゴール裏サポーターの前にやってきました

天皇杯を持つナオ。

大熊監督胴上げ

最後、全員がセンターサークルに集まり、ひとつの輪を作り何周も回っていました。

18時 「天皇杯優勝・ACL出場権獲得報告会」が行われるアミノバイタルフィールドへ。

18時40分 選手が入場し、報告会が始まりました。

ナオ挨拶。

⑨2012.1.9「成人式」

FC東京選手からのビデオメッセージ。

ナオの色紙は「ポジティブに!」。

⑩2012.10.27『FC東京vs札幌』

59分・64分(写真)と立て続けにナオがゴールを決め、大量5得点をゲットして圧勝

石川ナオのシャー。「ナオゴ〜ル

」

」⑪2015.6.27ブログ『FC東京J1-1stステージ最終戦&武藤嘉紀選手壮行セレモニー』

前田選手と交代して出場。

両足をつった武藤選手が倒れ込むとほぼ同時に試合終了。

武藤選手に駆け寄るナオ。

セレモニー。ナオも駆けつけました。

胴上げです。3回宙に舞いました。

⑫2015.11.22ブログ『FC東京 J1リーグ最終節』

FC東京カラーの車を先頭にスタジアム内を1周。

ナオが元気そうで、一安心。

⑬2016.10.29ブログ

『FC東京vs仙台(リーグ戦ホーム最終戦)』

ナオがクラブサポートメンバー募集のお手伝いをしていました。

選手・監督・スタッフが場内を周回

ゴール裏サポーターの最後の声援はナオへのチャントでした

ナオのTwitterにお礼のコメントが。(石川直宏Twitterより)

⑭2017.3.18『Jリーグ第4節 FC東京vs.川崎』

大久保選手は通路で待っていたナオにハグをして去って行きました。

⑮2017.7.26『ルヴァン杯プレーオフ第2戦 FC東京vs.広島』

ナオ、待ってるよ

【石川直宏選手 プロフィール】(FC東京ホームページ「石川直宏選手 現役引退のお知らせ」より)

☐ポジション :MF

☐生年月日:1981年5月12日(36歳)

☐出身:神奈川県

☐身長 / 体重:175cm / 70kg

☐血液型:B型

☐経歴:

1997-1999 横浜F・マリノスユース

2000-2001 横浜F・マリノス

2002.4- FC東京 ※期限付き移籍加入

2003.8- FC東京 ※完全移籍加入

2003年 Jリーグ優秀選手賞、フェアプレイ個人賞

2004年 Jリーグオールスターサッカー 最優秀選手賞、Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝

2009年 Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝、Jリーグベストイレブン

2010年 スルガ銀行チャンピオンシップ2010TOKYO 優勝

2011年 Jリーグディビジョン2 優勝、第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝

□代表歴

2000年 U-19日本代表(AFCユース選手権イラン大会 準優勝)

2001年 U-20日本代表(FIFAワールドユースアルゼンチン大会 出場)

2002年 U-21日本代表(第14回アジア競技大会 準優勝)

2003年 U-22日本代表、日本代表

2004年 U-23日本代表(アテネオリンピック出場)、日本代表

2009、2010、2012年 日本代表

☐出場記録(2017年8月2日現在)

J1リーグ戦 289試合出場49得点

J2リーグ戦 23試合出場3得点

J3リーグ戦 2試合出場0得点

カップ戦 61試合出場13得点

天皇杯 29試合出場6得点

ACL 6試合出場0得点

□本人コメント

『みなさん、こんにちは!日頃よりFC東京をサポートしていただき、本当にありがとうございます。

シーズン中ではありますが、私、石川直宏は今シーズン限りでの現役引退を決意しました。

今朝、個人のブログでもお伝えさせていただきましたが、2015年8月にフランクフルトとの親善試合で負った怪我、手術から昨年9月にJ3で復帰したものの再び状態が悪くなり、これまで復活に向けて痛めている左膝のリハビリに取り組んできましたが、思っていた以上の回復が出来ていないこと、そしてピッチの上でチームの力になかなかなれないもどかしさがある中で、残りのシーズンを今まで以上に強い覚悟と責任、誇りを持って、出し尽くしたいという想いが強くなったのが決断に至った経緯です。

ただ、振り返るのは全てを出し尽くしたシーズンが終わってからだと考えています。

多くの仲間と今しか出来ない、今しか感じられない想いを共有しながら突き進んでいきたいと思います。

少しの時間でも味スタのピッチに立つ事で雰囲気を変え、躍動して、結果に繋げたいです。

共に戦ってきたファン・サポーターのみなさんをはじめこれまで支えて下さった多くのみなさんに向けて選手として出来る最後の恩返し、感謝を伝えていきたいと思います。

すべてのみなさんに「感謝」。そしてこれからもよろしくお願いします。

FC東京 MF 背番号18 石川直宏 』

石川直宏の18年間をエピソードとともに振り返る大ギャラリー。涙なしには見られない!【65枚】(Goal.com)

石川直宏の18年間をエピソードとともに振り返る大ギャラリー。涙なしには見られない!【65枚】(Goal.com)8月2日に今シーズン限りでの現役引退を発表したFC東京MF石川直宏。果たして彼の18年間のプロキャリアはどんなものだったのだろうか。金髪をなびかせて疾走していた若かりし頃から、数々の栄光の日々、そして苦闘のリハビリまで。エピソード入りのキャプションとともに戦いの歴史をしっかりと振り返っていこう。

現役引退を決断した青赤の背番号18・石川直宏、輝かしいキャリアを写真で振り返る(サッカーキング)

現役引退を決断した青赤の背番号18・石川直宏、輝かしいキャリアを写真で振り返る(サッカーキング)9月9日(土)にJリーグ第25節FC東京vs. セレッソ大阪戦が味の素スタジアムで行われます。

セレッソ大阪には、同じ1981年生まれで小学生時代からのライバル・茂庭照幸選手がいます。

茂庭選手は、ナオと同じく2002年にFC東京に入団し、2009年まで共にプレーした盟友です。

最大のライバルが直接対決して、ナオのJ1リーグ通算50得点目が観られたら最高です