2011年09月30日

交通安全運動最終日

7時30分 全国交通安全運動も今日が最終日。

横断歩道の反対側では、飛田給自治会の板橋会長さんが子どもたちを見守っています。

ところで、横断歩道の「青信号」、「赤信号」それぞれ何秒だと思いますか

実際に計ってみました。

歩道を横断する時間。青信号の点灯から、赤信号の点灯まで・・・20秒。

赤信号の点灯から青信号の点灯までが60秒でした。

ついでに、インターネットで調べてみると、

信号制御の三大要素

(1)サイクル

定周期式信号機は青→黄→赤の順に表示が変わります。この一巡する時間をサイクル(周期)と呼びます。(50秒から140秒で交差点が大きく交通量が多いほど長い。)

(2)スプリット

1サイクルの時間のうち一方向に割り当てられる信号時間の配分をスプリットと呼び百分率で表します。

(3)オフセット

幹線道路を走る車が信号により停止することなく各交差点をスムーズに通過できるよう、隣接する交差点間の青信号が始まる時間にずれを持たせます。このずれをオフセットと呼びます。両方の青信号が同時に始まる場合のオフセットは0となります。

<参考>

交通信号の豆知識(福井県)

飛田給のこの信号のサイクルは、80秒です。

市内の他の信号のサイクルがみょ〜に気になります

横断歩道の反対側では、飛田給自治会の板橋会長さんが子どもたちを見守っています。

ところで、横断歩道の「青信号」、「赤信号」それぞれ何秒だと思いますか

実際に計ってみました。

歩道を横断する時間。青信号の点灯から、赤信号の点灯まで・・・20秒。

赤信号の点灯から青信号の点灯までが60秒でした。

ついでに、インターネットで調べてみると、

信号制御の三大要素

(1)サイクル

定周期式信号機は青→黄→赤の順に表示が変わります。この一巡する時間をサイクル(周期)と呼びます。(50秒から140秒で交差点が大きく交通量が多いほど長い。)

(2)スプリット

1サイクルの時間のうち一方向に割り当てられる信号時間の配分をスプリットと呼び百分率で表します。

(3)オフセット

幹線道路を走る車が信号により停止することなく各交差点をスムーズに通過できるよう、隣接する交差点間の青信号が始まる時間にずれを持たせます。このずれをオフセットと呼びます。両方の青信号が同時に始まる場合のオフセットは0となります。

<参考>

交通信号の豆知識(福井県)

飛田給のこの信号のサイクルは、80秒です。

市内の他の信号のサイクルがみょ〜に気になります

2011年09月28日

交通安全運動/意見交換会/FC東京vs北九州

7時30分 品川通り・飛田給駅入り口交差点の横断歩道で交通安全運動。

建て替えた調布ホンダさんの2階右端の窓から誰かが外を見ています。

誰かな

ASIMO君でした

ASIMO君も、子どもたちを見守っているのでしょう

16時 市議会会派・自民党創政会と調布市建設業協同組合、管工土木事業協同組合、電設協同組合の役員さんと意見交換会をしました。

3団体を始め、市内のいくつかの業界団体は市と「災害時の支援協定」を結んでいます。

実際に、3月11日の東日本大震災と9月21日の台風15号の時には、それぞれ数十件出動したそうです。

ご苦労さまです。

20時34分 FC東京vs北九州観戦のため味スタに駆け付けました。

試合は19時キックオフなので、残り時間も僅か。

直後の75分、ルーカスのシュートがGOAL

こういう試合は、いつでも気持ちがいいですね

試合記録(FC東京HP)

J'sGOALニュース「試合レポート」

J'sGOALニュース「選手コメント」

J'sGOALニュース「大熊監督記者会見コメント」

建て替えた調布ホンダさんの2階右端の窓から誰かが外を見ています。

誰かな

ASIMO君でした

ASIMO君も、子どもたちを見守っているのでしょう

16時 市議会会派・自民党創政会と調布市建設業協同組合、管工土木事業協同組合、電設協同組合の役員さんと意見交換会をしました。

3団体を始め、市内のいくつかの業界団体は市と「災害時の支援協定」を結んでいます。

実際に、3月11日の東日本大震災と9月21日の台風15号の時には、それぞれ数十件出動したそうです。

ご苦労さまです。

20時34分 FC東京vs北九州観戦のため味スタに駆け付けました。

試合は19時キックオフなので、残り時間も僅か。

直後の75分、ルーカスのシュートがGOAL

こういう試合は、いつでも気持ちがいいですね

試合記録(FC東京HP)

J'sGOALニュース「試合レポート」

J'sGOALニュース「選手コメント」

J'sGOALニュース「大熊監督記者会見コメント」

2011年09月27日

交通安全運動/本会議最終日

7時20分 交通安全運動。

市内の小学1年生の子どもたちは、黄色い帽子と黄色いランドセルカバーをつけています。

この黄色い帽子とランドセルカバーは、車や自転車の運転者等に新入学児童がいることを知らせ、交通事故への注意を呼びかけることを目的とし、入学時に市から無償提供されています。

贈呈式をしている自治体もありました。富士吉田市 北九州市

どういった経緯で黄色い帽子とランドセルカバーが生まれ、全国に普及したのでしょうか。

知りたくなります。わかったらお知らせします。

8時50分 議会運営委員会。

9時10分 本会議再開。

議会運営委員会の報告をしました。

強膜炎が再発してしまったために、コンタクトレンズがNGとなり、またド近眼の眼鏡をかけての登壇です

常任委員会に分割して付託されていた議案と陳情の審査結果が委員長から報告され、それぞれ採決されました。

平成23年第3回調布市議会定例会会議結果は こちら。

こちら。

20時 消防団第一分団操法訓練。

市内の小学1年生の子どもたちは、黄色い帽子と黄色いランドセルカバーをつけています。

この黄色い帽子とランドセルカバーは、車や自転車の運転者等に新入学児童がいることを知らせ、交通事故への注意を呼びかけることを目的とし、入学時に市から無償提供されています。

贈呈式をしている自治体もありました。富士吉田市 北九州市

どういった経緯で黄色い帽子とランドセルカバーが生まれ、全国に普及したのでしょうか。

知りたくなります。わかったらお知らせします。

8時50分 議会運営委員会。

9時10分 本会議再開。

議会運営委員会の報告をしました。

強膜炎が再発してしまったために、コンタクトレンズがNGとなり、またド近眼の眼鏡をかけての登壇です

常任委員会に分割して付託されていた議案と陳情の審査結果が委員長から報告され、それぞれ採決されました。

平成23年第3回調布市議会定例会会議結果は

こちら。

こちら。20時 消防団第一分団操法訓練。

2011年09月26日

秋の交通安全運動

9月21日から30日までの10日間、秋の全国交通安全運動が実施されています。

7時30分 飛田給自治会と交通安全協会飛田給支部のお手伝いをして、品川通りの横断歩道で子どもたちを見守ります。

私は、交通事故を減らすためには、『夜間の無灯火自転車』の対策にもっと積極的に取り組むべきと考えています。

誰にでも、夜、無灯火の自転車にヒヤリとさせられた経験があるはずです。

市議会での一般質問、委員会審査などで何回も主張してきましたが、市も警察も『盗難自転車』対策に比べると、今ひとつ熱心な姿勢が見られないように感じます。

無灯火自転車による事故と犠牲者を減らすために、これからも訴え続けて行きます

一般質問(平成19年第2回定例会ー6月18日)

質問

「夜間の無灯火自転車の対策についてお伺いします。

暗闇から無灯火の自転車が突然あらわれて、ひやっとした経験を皆さんもお持ちのことだと思います。

私は、建設委員会で何回かこの問題を取り上げてきましたが、市は放置自転車対策に、警察は盗難自転車対策に主眼が注がれ、具体策がなかなかとられないように感じます。

昨年度、市内で自転車事故は521件発生。死者はいなかったものの、重傷者11人、軽傷者455人となっています。事故発生件数は10年前の1.6倍で、負傷者も1.5倍と増加しています。

この中には、無灯火の自転車による事故が数多く含まれていると思われます。

先月には、大阪市で午後8時ごろ、高齢者と中学生の自転車が衝突。高齢者が亡くなりましたが、いずれの自転車も無灯火でした。

無灯火は言うまでもなく道路交通法違反で、歩行者にとっても自転車にとっても凶器になり得るのに、ほとんどの人がその違法性を認識しながら乗っているのが現状です。

先日改正された道路交通法により、自転車に対する指導や取り締まりが強化されます。

法改正にあわせ、無灯火の自転車対策の充実が求められています。夜間の無灯火自転車対策の現状と課題についてお尋ねします。」

答弁

「自転車の無灯火走行につきましても、道路交通法に罰則が設けられており、国や東京都は自転車の安全な利用を重要課題ととらえ、交通安全教育や交通違反の指導・取り締まり強化をしております。

調布市といたしましても、今後は調布警察署と協力して広報活動を行うなど、遵法精神とマナーの向上に努めてまいります。」

一般質問「夜間の無灯火自転車の対策について」(平成19年第2回定例会-6月18日)

建設委員会での質疑

「無灯火の自転車に対する対策について」(平成19年3月14日)

「無灯火自転車を取り締まる条例について」(平成18年9月13日)

「無灯灯自転車は市営駐輪場で契約しない考えについて」「府中東高校生徒の自転車マナー向上について」(平成18年6月2日)

「無灯火自転車に対する条例の検討結果について」(平成18年3月15日)

「無灯火の自転車に対する警察の指導について」(平成18年3月6日)

「無灯火の自転車対策について」「取り締まるための条例をつくる考えについて」(平成17年9月13日建設委員会)

7時30分 飛田給自治会と交通安全協会飛田給支部のお手伝いをして、品川通りの横断歩道で子どもたちを見守ります。

私は、交通事故を減らすためには、『夜間の無灯火自転車』の対策にもっと積極的に取り組むべきと考えています。

誰にでも、夜、無灯火の自転車にヒヤリとさせられた経験があるはずです。

市議会での一般質問、委員会審査などで何回も主張してきましたが、市も警察も『盗難自転車』対策に比べると、今ひとつ熱心な姿勢が見られないように感じます。

無灯火自転車による事故と犠牲者を減らすために、これからも訴え続けて行きます

一般質問(平成19年第2回定例会ー6月18日)

質問

「夜間の無灯火自転車の対策についてお伺いします。

暗闇から無灯火の自転車が突然あらわれて、ひやっとした経験を皆さんもお持ちのことだと思います。

私は、建設委員会で何回かこの問題を取り上げてきましたが、市は放置自転車対策に、警察は盗難自転車対策に主眼が注がれ、具体策がなかなかとられないように感じます。

昨年度、市内で自転車事故は521件発生。死者はいなかったものの、重傷者11人、軽傷者455人となっています。事故発生件数は10年前の1.6倍で、負傷者も1.5倍と増加しています。

この中には、無灯火の自転車による事故が数多く含まれていると思われます。

先月には、大阪市で午後8時ごろ、高齢者と中学生の自転車が衝突。高齢者が亡くなりましたが、いずれの自転車も無灯火でした。

無灯火は言うまでもなく道路交通法違反で、歩行者にとっても自転車にとっても凶器になり得るのに、ほとんどの人がその違法性を認識しながら乗っているのが現状です。

先日改正された道路交通法により、自転車に対する指導や取り締まりが強化されます。

法改正にあわせ、無灯火の自転車対策の充実が求められています。夜間の無灯火自転車対策の現状と課題についてお尋ねします。」

答弁

「自転車の無灯火走行につきましても、道路交通法に罰則が設けられており、国や東京都は自転車の安全な利用を重要課題ととらえ、交通安全教育や交通違反の指導・取り締まり強化をしております。

調布市といたしましても、今後は調布警察署と協力して広報活動を行うなど、遵法精神とマナーの向上に努めてまいります。」

一般質問「夜間の無灯火自転車の対策について」(平成19年第2回定例会-6月18日)

建設委員会での質疑

「無灯火の自転車に対する対策について」(平成19年3月14日)

「無灯火自転車を取り締まる条例について」(平成18年9月13日)

「無灯灯自転車は市営駐輪場で契約しない考えについて」「府中東高校生徒の自転車マナー向上について」(平成18年6月2日)

「無灯火自転車に対する条例の検討結果について」(平成18年3月15日)

「無灯火の自転車に対する警察の指導について」(平成18年3月6日)

「無灯火の自転車対策について」「取り締まるための条例をつくる考えについて」(平成17年9月13日建設委員会)

2011年09月25日

FC東京vs横浜/皇風関勝ち越し

15時 サッカーJ2FC東京vs横浜戦。

でも、試合会場は、味の素スタジアムではなく、国立競技場

23区のサポーター獲得のために国立でやりたいフロントの気持ちがわからないでもないですが、FC東京のホームはあくまでも味スタ

どうも、国立には足が向きません。

一方、昨年からAwayの試合が見たくて、スカパーe2に入り、月2,580円のJリーグセレクションを契約しています。

ところが、J2に落ちてしまった今シーズンは、26試合中9試合が録画放送

やめたいところですが、前節から最終節まで生放送の予定なので我慢。

従って、今日はテレビ観戦。

結果は、羽生の大活躍で3対0で勝利して、首位をキープ

と、思いきや、試合後、スポーツニュースで「首位に返り咲き」と聞いて???。

8月14日の第24節から、ずっとトップのはずでは?

Jリーグホームページで確認して納得。

2位の札幌、3位の鳥栖ともに試合数が1試合多いではないですか。

勝ち点3は大きいはず。

試合数もきちんと伝えないと

18時 大相撲九月場所千秋楽。

調布出身初の十両力士皇風は、栃乃洋を寄り切りで破り、8勝7敗で勝ち越しました

ばんざ〜い

今場所の番付は、西十両八枚目。

十一月場所(福岡)の番付発表が楽しみです。

星取表はこちら。

皇風関・調布後援会公式サイトはこちら。

2011年09月23日

市民西町野球場・少年野球場内覧会

10時 調布市民西町野球場・少年野球場内覧会が行われました。

武蔵野の森公園内、調布飛行場の東側・調布中学校の西北地域(下写真の赤枠)に、新たに調布市の野球場1面、少年野球場2面を作りました。

北側には、三鷹市のスポーツ施設が隣接しています。

調布市民西町少年野球場。両翼70m、センター85mの少年野球・ソフトボール場が2面。

調布市民西町野球場。両翼91m、センター116mの野球場が1面。

両施設の管理棟・更衣室。

何も式典がなかったので、急遽、伊藤議長と内藤文教委員長で始球式をしてもらいました。

芝生の状態があまり良くなかったことが気になります。施工業者に責任を持って養生してもらいたいと思います。

使用開始は10月1日からです。

使用時間は、午前9時から午後5時まで(貸出区分は1コマ2時間)

料金は、各施設1コマ2時間3,000円。

総工費は、3億9,238万2,900円。

申し込みは、事前に団体登録を行い、「調布市スポーツ・教育施設予約システム」を使用してインターネットにて予約。

トイレ設備は公共トイレを使用。

公共トイレの脇に災害時仮設トイレが設置されていました。話には聞いていましたが、本物を見るのは初めてです。

武蔵野の森公園内、調布飛行場の東側・調布中学校の西北地域(下写真の赤枠)に、新たに調布市の野球場1面、少年野球場2面を作りました。

北側には、三鷹市のスポーツ施設が隣接しています。

調布市民西町少年野球場。両翼70m、センター85mの少年野球・ソフトボール場が2面。

調布市民西町野球場。両翼91m、センター116mの野球場が1面。

両施設の管理棟・更衣室。

何も式典がなかったので、急遽、伊藤議長と内藤文教委員長で始球式をしてもらいました。

芝生の状態があまり良くなかったことが気になります。施工業者に責任を持って養生してもらいたいと思います。

使用開始は10月1日からです。

使用時間は、午前9時から午後5時まで(貸出区分は1コマ2時間)

料金は、各施設1コマ2時間3,000円。

総工費は、3億9,238万2,900円。

申し込みは、事前に団体登録を行い、「調布市スポーツ・教育施設予約システム」を使用してインターネットにて予約。

トイレ設備は公共トイレを使用。

公共トイレの脇に災害時仮設トイレが設置されていました。話には聞いていましたが、本物を見るのは初めてです。

2011年09月22日

台風一過

台風15号が去り、台風一過の晴天となりました。

味の素スタジアムの上にきれいな青空が広がっています。

調布駅南口に降り立ってみると、シルバー人材センターの方が落ち葉を集めていました。

南口広場トイレ脇には、骨が折れた傘がたくさん。

味の素スタジアムの上にきれいな青空が広がっています。

調布駅南口に降り立ってみると、シルバー人材センターの方が落ち葉を集めていました。

南口広場トイレ脇には、骨が折れた傘がたくさん。

2011年09月21日

台風15号関連情報

9月21日に東日本を縦断した台風15号関連情報をまとめました。

16:20(投稿時間)

(その1)「京王線 運転見合わせ」

16時17分現在

京王線は、柴崎~国領駅間での倒木の影響により、全線で運転を見合わせています。

また、17時頃以降、台風による強風で規制値を超す状況が続いているため、全線で運転を見合わせています。

京王電鉄HP

16:30

(その2)「調布市内 一部停電」

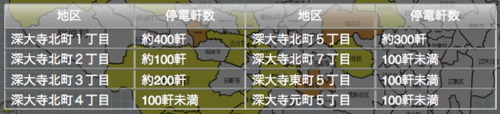

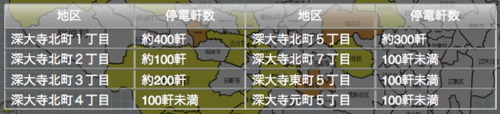

9月21日15:43頃より、調布市内の次の地域で停電が発生しています。

(東京電力ホームページより)

深大寺北町1~5,7丁目,元町5丁目,東町5丁目の一部、約1,100軒。

複数箇所で停電が発生していて、復旧には時間を要する見込みです。

東京電力HP

17:46

(その3)「調布市内状況・対応<1>」

議員宛にメール送信された「議会事務局発信情報」によると次の通りです。

9月21日 17:41 現在

市内の状況:深大寺地区の停電あり。多摩川・野川・入間川については現時点では水位の極端な上昇は見られないが,今後も注意していく。道路への倒木が多く,対応中。三小体育館で雨漏り情報あり。午後4時までの降雨量100ミリ。今後は台風進路の南側に当たるため,雨とともに強風に注意が必要。

各所属の対応

本庁:午後8時まで管理職を中心に待機。

児童館・保育園:子どもの引渡しまで対応。

小中学校:午後2時半時点で,すべて下校完了。現在,避難所開設の可能性もあるため,午後8時まで職員待機。

18:21

(その4)「調布市内状況・対応<2>」

議員宛にメール送信された「議会事務局発信情報第2報」によると次の通りです。

9月21日18:16 現在

調布駅前に帰宅困難者約500人。現在グリーンホール小ホールを開放し,100人近くが電車運行再開を待っている状況。

<追記>

調布市消防団本部から全消防団員に機械器具置場待機命令が出ました。

消防団員として、これから第一分団機械器具置場に向かいます。

京王線が不通なので、かみさんに市役所までむかいにきてもらって帰宅します。

従って、ブログの更新がしばらくできません。

調布市の情報は

調布市HPと調布市Twitter

京王線運行情報は

京王電鉄HP

停電情報は

東京電力HP

をご覧ください。

23:01

(その5)「調布市内状況・対応<3>」

議員宛にメール送信された「議会事務局発信情報第3報」によると次の通りです。

20:21現在

「京王線運転再開,本庁職員の待機も一部職員を残して解除。」

21:30現在

「京王線運転再開により8時40分グリーンホール小ホールの開放終了,教育委員会も8時半解散。道路課等はなお現場対応にあたっておりますが,事務局もこれにて撤収します。」

23:02

台風15号に関する「調布安全安心メール」

☆調布安全安心メール(1)☆

19:18着(携帯会社、電波状況によって時間は異なります。私の携帯へのメール到着時間です)

「台風15号は19:00現在,栃木県宇都宮付近にあり,時速約50kmの早さで北東に進んでいます。

調布市内の状況について

京王線は台風の影響で全線運転を見合わせています。(19:08現在,復旧見込みは未定)

深大寺北・東・元町周辺で一部停電しております。

市内の道路は一部倒木などでふさがれているところがありますので,十分に注意して通行してください。

多摩川・野川・入間川の水位は現在のところ落ち着いている状況です。

なお,雨はあがりましたが危険物等が落ちていることもありますのでご注意ください。 」

☆調布安全安心メール(2)☆ 20:37着

「京王電鉄は,20:19より順次運転を再開いたしました。

深大寺北・東・元町周辺の停電は復旧いたしました。

市内の道路は倒木,危険物等が落ちていることもありますので,十分に注意して通行してください。」

「調布安全安心メール」サービスは,事前に登録していただいた方に,調布市及びその周辺で発生した不審者,事件,事故などの生活安全に関する情報や,災害についての情報を配信することで防犯,防災意識を高めていただくほか,災害発生時の避難情報など緊急に市からお知らせしたい情報を配信するサービスです。

調布安全安心メール登録画面は こちら

こちら

16:20(投稿時間)

(その1)「京王線 運転見合わせ」

16時17分現在

京王線は、柴崎~国領駅間での倒木の影響により、全線で運転を見合わせています。

また、17時頃以降、台風による強風で規制値を超す状況が続いているため、全線で運転を見合わせています。

京王電鉄HP

16:30

(その2)「調布市内 一部停電」

9月21日15:43頃より、調布市内の次の地域で停電が発生しています。

(東京電力ホームページより)

深大寺北町1~5,7丁目,元町5丁目,東町5丁目の一部、約1,100軒。

複数箇所で停電が発生していて、復旧には時間を要する見込みです。

東京電力HP

17:46

(その3)「調布市内状況・対応<1>」

議員宛にメール送信された「議会事務局発信情報」によると次の通りです。

9月21日 17:41 現在

市内の状況:深大寺地区の停電あり。多摩川・野川・入間川については現時点では水位の極端な上昇は見られないが,今後も注意していく。道路への倒木が多く,対応中。三小体育館で雨漏り情報あり。午後4時までの降雨量100ミリ。今後は台風進路の南側に当たるため,雨とともに強風に注意が必要。

各所属の対応

本庁:午後8時まで管理職を中心に待機。

児童館・保育園:子どもの引渡しまで対応。

小中学校:午後2時半時点で,すべて下校完了。現在,避難所開設の可能性もあるため,午後8時まで職員待機。

18:21

(その4)「調布市内状況・対応<2>」

議員宛にメール送信された「議会事務局発信情報第2報」によると次の通りです。

9月21日18:16 現在

調布駅前に帰宅困難者約500人。現在グリーンホール小ホールを開放し,100人近くが電車運行再開を待っている状況。

<追記>

調布市消防団本部から全消防団員に機械器具置場待機命令が出ました。

消防団員として、これから第一分団機械器具置場に向かいます。

京王線が不通なので、かみさんに市役所までむかいにきてもらって帰宅します。

従って、ブログの更新がしばらくできません。

調布市の情報は

調布市HPと調布市Twitter

京王線運行情報は

京王電鉄HP

停電情報は

東京電力HP

をご覧ください。

23:01

(その5)「調布市内状況・対応<3>」

議員宛にメール送信された「議会事務局発信情報第3報」によると次の通りです。

20:21現在

「京王線運転再開,本庁職員の待機も一部職員を残して解除。」

21:30現在

「京王線運転再開により8時40分グリーンホール小ホールの開放終了,教育委員会も8時半解散。道路課等はなお現場対応にあたっておりますが,事務局もこれにて撤収します。」

23:02

台風15号に関する「調布安全安心メール」

☆調布安全安心メール(1)☆

19:18着(携帯会社、電波状況によって時間は異なります。私の携帯へのメール到着時間です)

「台風15号は19:00現在,栃木県宇都宮付近にあり,時速約50kmの早さで北東に進んでいます。

調布市内の状況について

京王線は台風の影響で全線運転を見合わせています。(19:08現在,復旧見込みは未定)

深大寺北・東・元町周辺で一部停電しております。

市内の道路は一部倒木などでふさがれているところがありますので,十分に注意して通行してください。

多摩川・野川・入間川の水位は現在のところ落ち着いている状況です。

なお,雨はあがりましたが危険物等が落ちていることもありますのでご注意ください。 」

☆調布安全安心メール(2)☆ 20:37着

「京王電鉄は,20:19より順次運転を再開いたしました。

深大寺北・東・元町周辺の停電は復旧いたしました。

市内の道路は倒木,危険物等が落ちていることもありますので,十分に注意して通行してください。」

「調布安全安心メール」サービスは,事前に登録していただいた方に,調布市及びその周辺で発生した不審者,事件,事故などの生活安全に関する情報や,災害についての情報を配信することで防犯,防災意識を高めていただくほか,災害発生時の避難情報など緊急に市からお知らせしたい情報を配信するサービスです。

調布安全安心メール登録画面は

こちら

こちら2011年09月21日

幹事長会議/議会運営委員会

13時30分 幹事長会議。

協議案件は3件。

①平成23年第4回定例会の招集日について

11月22日告示・議案送付、30日召集の日程(案)が報告されました。

②地方自治法の一部改正について

③その他

(1)各常任委員会の行政視察の実施予定について

15時 議会運営委員会。

協議案件は2件。

①平成23年第3回定例会再開の議事日程(案)等について

9月27日再開の議事日程および議事運営について決定されました。

②平成23年第4回定例会の招集について

11月22日告示・議案送付、30日召集の日程(案)が報告されました。

協議案件は3件。

①平成23年第4回定例会の招集日について

11月22日告示・議案送付、30日召集の日程(案)が報告されました。

②地方自治法の一部改正について

③その他

(1)各常任委員会の行政視察の実施予定について

15時 議会運営委員会。

協議案件は2件。

①平成23年第3回定例会再開の議事日程(案)等について

9月27日再開の議事日程および議事運営について決定されました。

②平成23年第4回定例会の招集について

11月22日告示・議案送付、30日召集の日程(案)が報告されました。

2011年09月20日

2011年09月19日

敬老会/桐仁会理事・評議員会

10時 調布市敬老会が、グリーンホール大ホールで開催されました。

敬老会は、市内在住の75歳以上の高齢者が対象です。

9月1日現在で対象者は20,654人、総人口222,291人のうちの9.29%になります。

ちなみに、65歳以上の人口比(高齢化率)は19%です。

100歳以上の方は57人います。そのうち女性が51人で、男性はたった6人です

市内最高齢者は110歳の女性。

対象人数が多いので、午前・午後の2回に分けて行います。

午前の部に893名、午後の部に888名、計1,781名の方が参加しました(参加率8.6%)。

第1部は式典(市長・議長・老人クラブ連合会会長からの祝辞)、第2部は、東日本大震災被災地、福島県浪江町出身の歌手・原田直之さんの民謡・歌謡ショーと老人クラブによる活動発表でした。

老人クラブの活動発表は、初めての試みです。

佐須で暮らしている84歳になる私の母も午前の部に出席しました。

感想を聞いてみると、原田直之民謡・歌謡ショーは大満足、老人クラブ・キララクラブの舞踊もとってもよかったとのことでした。

ロビーでは、「くらしの案内」等を配布していました。

小ホールでは、輪投げやグラウンドゴルフ等のサークル体験や入会相談を受け付ける「老人クラブサークル体験コーナー」と、血圧・骨密度等の測定や薬・栄養相談等ができる「健康チェックコーナー」がありました。

総合福祉センターでは、65歳以上の高齢者を対象に「救急医療情報キット」を無料で渡していました。

なお、救急医療情報キットは、市役所2階の高齢者支援室でもらえます。

11時 社会福祉法人桐仁会の理事・評議員会が国領の特別養護老人ホームかしわ園で開かれました。

かしわ園の最上階の一角には、「カウンターバー」があります。

入居者の方が、ここでお茶やコーヒー、たまにお酒を飲んでいるそうです。

今風の特養は違うな〜と実感します。ちなみに、マスターは自称(?)ソムリエの鈴木宗貴市議会議員です。

3/26ブログ「かしわ園内覧会」で書いた屋上緑化の様子を見に行きました。

遊歩道を歩いていると、バッタが飛んできました。小さいながらにも、緑と生き物が根付いている様です

敬老会は、市内在住の75歳以上の高齢者が対象です。

9月1日現在で対象者は20,654人、総人口222,291人のうちの9.29%になります。

ちなみに、65歳以上の人口比(高齢化率)は19%です。

100歳以上の方は57人います。そのうち女性が51人で、男性はたった6人です

市内最高齢者は110歳の女性。

対象人数が多いので、午前・午後の2回に分けて行います。

午前の部に893名、午後の部に888名、計1,781名の方が参加しました(参加率8.6%)。

第1部は式典(市長・議長・老人クラブ連合会会長からの祝辞)、第2部は、東日本大震災被災地、福島県浪江町出身の歌手・原田直之さんの民謡・歌謡ショーと老人クラブによる活動発表でした。

老人クラブの活動発表は、初めての試みです。

佐須で暮らしている84歳になる私の母も午前の部に出席しました。

感想を聞いてみると、原田直之民謡・歌謡ショーは大満足、老人クラブ・キララクラブの舞踊もとってもよかったとのことでした。

ロビーでは、「くらしの案内」等を配布していました。

小ホールでは、輪投げやグラウンドゴルフ等のサークル体験や入会相談を受け付ける「老人クラブサークル体験コーナー」と、血圧・骨密度等の測定や薬・栄養相談等ができる「健康チェックコーナー」がありました。

総合福祉センターでは、65歳以上の高齢者を対象に「救急医療情報キット」を無料で渡していました。

なお、救急医療情報キットは、市役所2階の高齢者支援室でもらえます。

11時 社会福祉法人桐仁会の理事・評議員会が国領の特別養護老人ホームかしわ園で開かれました。

かしわ園の最上階の一角には、「カウンターバー」があります。

入居者の方が、ここでお茶やコーヒー、たまにお酒を飲んでいるそうです。

今風の特養は違うな〜と実感します。ちなみに、マスターは自称(?)ソムリエの鈴木宗貴市議会議員です。

3/26ブログ「かしわ園内覧会」で書いた屋上緑化の様子を見に行きました。

遊歩道を歩いていると、バッタが飛んできました。小さいながらにも、緑と生き物が根付いている様です

2011年09月18日

道生神社例大祭本祭り

道生神社例大祭本祭りを迎えました。

11時 ビンゴ大会が始まりました。司会進行をお手伝い。

いよいよ、お先払いを先頭に太鼓・御神輿・山車の町内巡行が始まります。

私は、地元の消防団第一分団員として警戒を担当。

警戒と交通整理は、消防団、交通安全協会と調布警察署警備課で行います。

神輿には「がんばろう日本」のリボンが。

15時 道生神社奉賛会・板橋利一会長の挨拶。

ミニパトを先頭に出発。(右)太鼓。

神輿(左)と子ども神輿(右)

お囃子の「底ぬけ」(左)と山車(右)

ミニバスとのすれ違いが一苦労。

「お先払い」を担当するのは、新婚の石川さん(左端)。

地元の消防団第一分団は警戒を担当。私も団員として活動しながらの撮影です。

品川通りを巡行中。

生長の家で休憩。

飛田給駅南口商店街通過中

駅北側には、味の素スタジアムでのDREAMS COME TRUE(ドリカム)コンサートの観衆が。

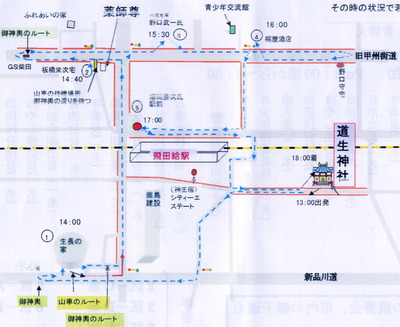

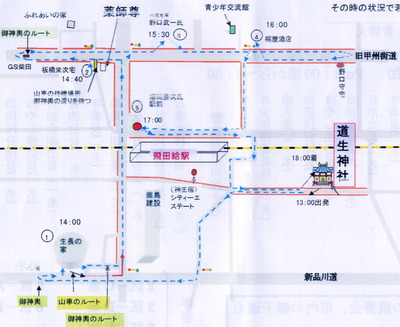

例年は、下図のように飛田給駅北側の旧甲州街道を府中市境から上石原境まで巡行しますが、今日はコンサートのため大幅にコースが変更。

踏切を渡らずに神社へ向かいます。

無事に帰ってきました。お疲れ様でした

増岡分団長と二人で、上石原若宮八幡神社例大祭の警戒にあたる消防団第2分団を表敬訪問。

道生神社では、奉納踊りが行われました。

osuga動画レポート「道生神社例大祭(2009)」

道生神社例大祭本祭りが無事終了しました。

コンサートも終わり、いつもの平穏な飛田給に戻っていました。

駅周辺の自動販売機の周りもきれいに掃除されていました。

11時 ビンゴ大会が始まりました。司会進行をお手伝い。

いよいよ、お先払いを先頭に太鼓・御神輿・山車の町内巡行が始まります。

私は、地元の消防団第一分団員として警戒を担当。

警戒と交通整理は、消防団、交通安全協会と調布警察署警備課で行います。

神輿には「がんばろう日本」のリボンが。

15時 道生神社奉賛会・板橋利一会長の挨拶。

ミニパトを先頭に出発。(右)太鼓。

神輿(左)と子ども神輿(右)

お囃子の「底ぬけ」(左)と山車(右)

ミニバスとのすれ違いが一苦労。

「お先払い」を担当するのは、新婚の石川さん(左端)。

地元の消防団第一分団は警戒を担当。私も団員として活動しながらの撮影です。

品川通りを巡行中。

生長の家で休憩。

飛田給駅南口商店街通過中

駅北側には、味の素スタジアムでのDREAMS COME TRUE(ドリカム)コンサートの観衆が。

例年は、下図のように飛田給駅北側の旧甲州街道を府中市境から上石原境まで巡行しますが、今日はコンサートのため大幅にコースが変更。

踏切を渡らずに神社へ向かいます。

無事に帰ってきました。お疲れ様でした

増岡分団長と二人で、上石原若宮八幡神社例大祭の警戒にあたる消防団第2分団を表敬訪問。

道生神社では、奉納踊りが行われました。

osuga動画レポート「道生神社例大祭(2009)」

道生神社例大祭本祭りが無事終了しました。

コンサートも終わり、いつもの平穏な飛田給に戻っていました。

駅周辺の自動販売機の周りもきれいに掃除されていました。

2011年09月17日

ドリカム コンサート/道生神社 例大祭宵宮

16時 飛田給駅前。17時に開演される『コンサート史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2011東日本』の観衆が、次から次に味の素スタジアムへ向かっています。

「DREAMS COME TRUE」って何 「ドリカム」って誰

「ドリカム」って誰 という人は、YouTubeのPV(プロモーションビデオ)動画をどうぞ。実は私もあまり知りません・・・

という人は、YouTubeのPV(プロモーションビデオ)動画をどうぞ。実は私もあまり知りません・・・

YouTube「LOVE LOVE LOVE(DREAMS COME TRUE)」

YouTube「ねぇ(DREAMS COME TRUE)」

ドリカムの東日本大震災支援ベストアルバム『THE SOUL FOR THE PEOPLE』は こちら。

こちら。

17時 飛田給2丁目の道生神社で例大祭宵宮が始まりました。

宵宮では、市内各地域のはやし連による演奏が、明日の本祭りでは、神輿・山車の巡行と奉納踊りが行われます。

私は地元の消防団第一分団員として警戒を担当(写真は高橋団員)。

市内各地域のはやし連が交代で演奏します。

夜店が出ていました。以前はもっと数が多かったそうです。

道生神社奉賛会(板橋利一会長)役員のみなさん。話に花が咲いています。

osuga動画レポート「道生神社例大祭(2009)」

21時30分 飛田給駅前。コンサートが終了し、観衆が帰っていきます。

「DREAMS COME TRUE」って何

「ドリカム」って誰

「ドリカム」って誰 という人は、YouTubeのPV(プロモーションビデオ)動画をどうぞ。実は私もあまり知りません・・・

という人は、YouTubeのPV(プロモーションビデオ)動画をどうぞ。実は私もあまり知りません・・・

YouTube「LOVE LOVE LOVE(DREAMS COME TRUE)」

YouTube「ねぇ(DREAMS COME TRUE)」

ドリカムの東日本大震災支援ベストアルバム『THE SOUL FOR THE PEOPLE』は

こちら。

こちら。17時 飛田給2丁目の道生神社で例大祭宵宮が始まりました。

宵宮では、市内各地域のはやし連による演奏が、明日の本祭りでは、神輿・山車の巡行と奉納踊りが行われます。

私は地元の消防団第一分団員として警戒を担当(写真は高橋団員)。

市内各地域のはやし連が交代で演奏します。

夜店が出ていました。以前はもっと数が多かったそうです。

道生神社奉賛会(板橋利一会長)役員のみなさん。話に花が咲いています。

osuga動画レポート「道生神社例大祭(2009)」

21時30分 飛田給駅前。コンサートが終了し、観衆が帰っていきます。

2011年09月16日

文教委員会審査3日目/とり衛門

文教委員会審査3日目。

平成22年度一般会計歳入歳出決算の認定(文教委員会所管部門)について、生活文化スポーツ部の説明と質疑、教育部の学校教育関連の説明と質疑、社会教育関連の説明が終了しました。

19時 布田2丁目のとり衛門で夕食。

霧島産の焼き鳥はすべてまいう〜。特にレバーが絶品です

被災地支援の酒、塩竈の浦霞を飲んだ後、ふるさと信州の酒、佐久の花を飲みました。ふるさとの味は心にしみます

カウンターに並んでいる一升瓶の中に水木しげるさんの故郷・境港の古酒「猫また焼酎」を発見

一杯飲んでみました。なかなかいけますよ

でも、蔵元の千代むすび酒造ホームページにはこの酒がありません。

これも妖怪のなせるわざか

平成22年度一般会計歳入歳出決算の認定(文教委員会所管部門)について、生活文化スポーツ部の説明と質疑、教育部の学校教育関連の説明と質疑、社会教育関連の説明が終了しました。

19時 布田2丁目のとり衛門で夕食。

霧島産の焼き鳥はすべてまいう〜。特にレバーが絶品です

被災地支援の酒、塩竈の浦霞を飲んだ後、ふるさと信州の酒、佐久の花を飲みました。ふるさとの味は心にしみます

カウンターに並んでいる一升瓶の中に水木しげるさんの故郷・境港の古酒「猫また焼酎」を発見

一杯飲んでみました。なかなかいけますよ

でも、蔵元の千代むすび酒造ホームページにはこの酒がありません。

これも妖怪のなせるわざか

2011年09月15日

池上彰 緊急スペシャル「世界が変わった日」

録画しておいた池上彰 緊急スペシャル「世界が変わった日」(9月10日放送)を見ました。

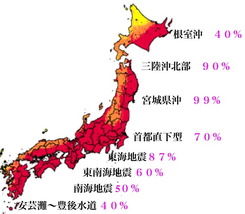

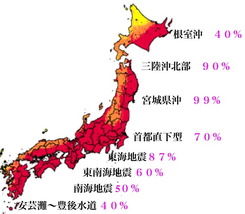

今回の東日本大震災の震源域のひとつである宮城県沖地震の発生確率が99%とされていたことを改めて指摘していました。

東日本大震災以前、30年以内に巨大地震が発生する確率は、首都直下型が70%、東海地震が87%、東南海地震が60%、南海地震が50%なのに対して、三陸沖北部が90%で、茨城県沖が90%、宮城県沖は何と99%でした。

海溝型の宮城県沖地震は、約30年に一度程度のペースで発生していて、前回の発生が1978年6月12日。今年は33年目にあたり、既に「いつ発生してもおかしくない状態」のため、30年確率が99%であるとされていたのです。

宮城県沖地震は、国内で最も発生確率が高かったのです。

昨年の1月に放送されたNHKスペシャル「MEGAQUAKE 巨大地震」でも警告されていました。

大震災発生直後に思い出したのは、このことでした。

日本災害食料共済ホームページに次のように書いてありました。

「まず避難。揺れは小さいが20メートルを超える巨大津波」

実際に起きた、明治三陸地震は20メートルを超える巨大津波に襲われています。(三陸海岸で最大約22メートルの津波を観測)このとき揺れが小さかったため大津波に対する警戒が疎かになり、避難が遅くなったことで甚大な被害がでました。このようなタイプの地震を「津波地震」と呼びます。

津波地震の被害を少なくするために危険を理解し回避しましょう。この海域の地震の震源域は沿岸からある程度距離が離れているため、地震が発生してから津波が来襲するまで、短くても「約20分」平均で「30~40分」です。

実際に今回は地震自体の被害は大きくなかったものの大津波が襲ってきました。

それも、地震直後ではなく、発生から30~50分経ってからでした。

死者15,788人、行方不明4,057人(9月15日現在、警察庁まとめ)のほとんどは津波の犠牲者です。

悲劇を繰り返すのはもうたくさんです。

今回の地震の教訓を未来永遠に伝えていきましょう。

今回の東日本大震災の震源域のひとつである宮城県沖地震の発生確率が99%とされていたことを改めて指摘していました。

東日本大震災以前、30年以内に巨大地震が発生する確率は、首都直下型が70%、東海地震が87%、東南海地震が60%、南海地震が50%なのに対して、三陸沖北部が90%で、茨城県沖が90%、宮城県沖は何と99%でした。

海溝型の宮城県沖地震は、約30年に一度程度のペースで発生していて、前回の発生が1978年6月12日。今年は33年目にあたり、既に「いつ発生してもおかしくない状態」のため、30年確率が99%であるとされていたのです。

宮城県沖地震は、国内で最も発生確率が高かったのです。

昨年の1月に放送されたNHKスペシャル「MEGAQUAKE 巨大地震」でも警告されていました。

大震災発生直後に思い出したのは、このことでした。

日本災害食料共済ホームページに次のように書いてありました。

「まず避難。揺れは小さいが20メートルを超える巨大津波」

実際に起きた、明治三陸地震は20メートルを超える巨大津波に襲われています。(三陸海岸で最大約22メートルの津波を観測)このとき揺れが小さかったため大津波に対する警戒が疎かになり、避難が遅くなったことで甚大な被害がでました。このようなタイプの地震を「津波地震」と呼びます。

津波地震の被害を少なくするために危険を理解し回避しましょう。この海域の地震の震源域は沿岸からある程度距離が離れているため、地震が発生してから津波が来襲するまで、短くても「約20分」平均で「30~40分」です。

実際に今回は地震自体の被害は大きくなかったものの大津波が襲ってきました。

それも、地震直後ではなく、発生から30~50分経ってからでした。

死者15,788人、行方不明4,057人(9月15日現在、警察庁まとめ)のほとんどは津波の犠牲者です。

悲劇を繰り返すのはもうたくさんです。

今回の地震の教訓を未来永遠に伝えていきましょう。

2011年09月14日

委員会審査

10時 今日から常任委員会の審査が始まりました。

9月6日に開催された本会議で付託された案件を4つの常任委員会(総務、文教、厚生、建設)に分かれて審査します。

私は、文教委員会です。

生活文化スポーツ部(文化振興課、生涯学習交流推進課、協働推進課、男女共同参画推進課、産業振興課、農政課、スポーツ振興課、国体推進室)と教育部(教育総務課、学務課、指導室、社会教育課、教育相談所、公民館、図書館、郷土博物館)を所管しています。

付託された案件は、

議案第43号 「平成22年度調布市一般会計歳入歳出決算の認定(文教委員会所管部門)」

議案第50号 「平成23年度調布市一般会計補正予算(第1号)(文教委員会所管部門)」

議案第55号 「調布市立学校学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例」

議案第58号 「調布市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例」

の4件です。

条例改正2件と補正予算は全会一致で承認されました。

続いて、「平成22年度調布市一般会計歳入歳出決算の認定(文教委員会所管部門)」の審査に入りました。

2011年09月13日

2011年09月12日

飛田給薬師尊例大祭

飛田給薬師尊で例大祭が開かれました。

薬師尊は、調布市の文化財、史跡指定第1号です。

飛田給薬師堂の本尊は、元仙台藩士の松前意仙が諸国を遍歴した末に、ここを生涯の地と定めて庵を結び、医業のかたわら仏道に志して人々を救済するため、自ら石の薬師尊を刻んだものです。

尊像完成の後、傍らに穴を掘り、その中に入って鉦をたたきながら、お経を唱えて、そのまま入定(死去)しました。江戸時代元禄5(1702)年のことです。

薬師本尊開眼の貞享3(1686)年から三百年にあたる、昭和61年9月12日に意仙の遺徳を伝えるため、飛田給自治会薬師尊奉賛会がお堂を建て、石造瑠璃光薬師如来立像を安置しました。

像身は140㎝の正立像で、左手に薬壺を捧げ、右手は施無畏印を結び、慈悲に満ちた表情をしています。

普段は、公開されていませんが、例大祭、毎月12日の念仏講、年末年始の御開帳の時に見ることができます。

薬師奉賛会(板橋久雄会長)の役員さんは朝から、薬師堂境内の清掃・飾り付けなどを行ったあと、西光寺ご住職による法要が執り行われました。

18時からは、飛田給はやし連と子供囃子による演奏と、おかめ・ひょっとこ・獅子舞の踊りが行われました。

私は、地元の消防団第一分団員として警戒を担当(写真は別の団員)。

19時30分からは奉納踊りが行われました。

osuga動画レポート「飛田給薬師尊例大祭(2009)」

薬師尊は、調布市の文化財、史跡指定第1号です。

飛田給薬師堂の本尊は、元仙台藩士の松前意仙が諸国を遍歴した末に、ここを生涯の地と定めて庵を結び、医業のかたわら仏道に志して人々を救済するため、自ら石の薬師尊を刻んだものです。

尊像完成の後、傍らに穴を掘り、その中に入って鉦をたたきながら、お経を唱えて、そのまま入定(死去)しました。江戸時代元禄5(1702)年のことです。

薬師本尊開眼の貞享3(1686)年から三百年にあたる、昭和61年9月12日に意仙の遺徳を伝えるため、飛田給自治会薬師尊奉賛会がお堂を建て、石造瑠璃光薬師如来立像を安置しました。

像身は140㎝の正立像で、左手に薬壺を捧げ、右手は施無畏印を結び、慈悲に満ちた表情をしています。

普段は、公開されていませんが、例大祭、毎月12日の念仏講、年末年始の御開帳の時に見ることができます。

薬師奉賛会(板橋久雄会長)の役員さんは朝から、薬師堂境内の清掃・飾り付けなどを行ったあと、西光寺ご住職による法要が執り行われました。

18時からは、飛田給はやし連と子供囃子による演奏と、おかめ・ひょっとこ・獅子舞の踊りが行われました。

私は、地元の消防団第一分団員として警戒を担当(写真は別の団員)。

19時30分からは奉納踊りが行われました。

osuga動画レポート「飛田給薬師尊例大祭(2009)」

2011年09月12日

一般質問 質問原稿

一般質問をしました。議長は一般質問をしないため、就任前の平成21年第1回定例会で質問して以来、2年半ぶりの質問です。

テーマは

「災害に強いまちづくりについて」

(1) 教訓と記録について

(2) 今後の災害対策について

質問の模様は、インターネットで生中継され、録画映像を見ることができます。

どうぞ、ご覧ください。 調布市議会本会議中継

調布市議会本会議中継

一般質問の主旨です。実際の発言とは一部異なる場合があります

今回は、「災害に強いまちづくりについて」お尋ねします。

まず「教訓と記録について」お伺いします。

3月11日に東日本大震災が発生してから昨日でちょうど半年が経過しました。

マグニチュード9.0、1000年に1度の被災規模と言われるこの大震災は、未曾有の被害をもたらしました。

9月10日現在、死亡15,781名・行方不明4,086名となっています。

多くの人が、家族を、家を、仕事を、そして生活を失いました。

悲嘆にくれる被災者に対して更に追い打ちをかけたのが、菅直人総理大臣の無為無策、無責任な政治姿勢でした。被災地の自治体は翻弄され続け、被災者は2次被害、3次被害を受けることになってしまいました。

そんな総理がようやく去り、野田佳彦氏が新たな総理大臣に就任しました。民主党代表選挙での「どじょう演説」や体系が若干似ていることもあって、個人的には親近感を抱いています。野田総理は、就任以来「震災からの復旧・復興が最大の使命」、「福島の再生なくして日本の再生はない」と語ってこられました。その姿勢に共感するとともに、期待もしています。

心を一つにして災害支援にあたってきた国民を見習い、国会も復旧・復興を最優先に超党派で取り組んでもらいたいと思っています。

さて、東日本大震災での被害は、地震そのものより、圧倒的に多くが津波によるものでした。

869年の貞観地震、1611年の慶長三陸地震、1896年の明治三陸地震、1933年の昭和三陸地震等、過去の大地震の教訓から、十二分と思われる津波対策をしてきたのにも関わらず、多大な犠牲が生じました。

「津波が来ても守ってくれる」と多くの人が信じていた防潮堤の高さを遥かに上回る津波が襲ってきたのです。

津波は前兆として「急な引き潮」が起きます。防潮堤に遮られて、引き潮に気がつかなかった人も少なくありませんでした。大槌町のように引き潮がなかったように見えたため、潮が引いてから逃げようとした住民が津波に巻き込まれた地域もありました。

さらに、津波は、たくさんの子どもたちの命も奪いました。

石巻市立大川小学校では、全校児童のうち約7割が犠牲となりました。

市は大川小を津波の際の避難所に指定し、学校の避難マニュアルは避難場所について「高台」としていただけで、具体的な場所を記していませんでした。

校舎のすぐ裏に避難ができる裏山があったのに、校庭で30分も協議した結果、200メートル離れた橋の袂の高台に移動中、津波に襲われました。児童74名と教職員10名が死亡・行方不明となっています。

同じく石巻市の日和幼稚園は山の中腹の高台にありました。しかし地震直後、園児を保護者に引き渡すために海側にバスを走らせてしまったのです。最も被害の大きかった門脇町にいた時に津波に襲われ、5名の幼い命が失われました。

園のマニュアルには、地震発生時は、幼稚園で保護者に園児を引き渡すことを記してありましたが、職員に周知されておらず、守られることがなかったのです。

一方、助かった命もありました。

釜石市教育委員会は震災前に「津波防災教育のための手引き」を作成し、各学校では日頃から訓練を行っていました。

釜石東中学校の生徒は地震発生後、「津波が来たら、てんでんばらばらに一人で高台へと逃げろ」という意味の「津波てんでんこ」の教えを生かし、教員からの指示を待たずに各自高台へと避難しました。隣接する小学校の児童の手を引いて避難した生徒もいたそうです。

釜石市では、地震発生当時、小中学校の校内に児童と生徒が約3千人いましたが、全員が無事でした。

この3つの事例は、日頃の訓練、有事の際の正確な情報収集と適切な判断がいかに大切かを訴えています。

私たちは大きな災害が起きる度に教訓の大切さを痛感し、その一方で教訓を生かしていなかったことを反省してきました。

長友市長は、7月に遠野市、釜石市、相馬市を訪問し、陸前高田市、南三陸町、石巻市、東松島市等を視察してきたと伺っています。

市長就任後、初めて被災地をお訪ねになったようですが、被災地での経験や教訓を市政に生かしていくことは極めて重要なことだと思います。

Q1.市長は被災地で、どのようなことをお感じになったのでしょうか。市長の所感と被災地から得た教訓がおありでしたらお聞かせください。

次に教育長に伺います。先ほど挙げた3つの事例は、教訓として生かすために厳しい言い方をしますが、責任者の判断で助かる命と助からなかった命に大きく分かれた事実を例として挙げました。万が一調布で災害があった時には、調布の宝であり、未来への希望である子どもたちの命を何としても守らなければなりません。

Q2.教育長は、今回の震災でどのようなことを感じ、考えておられるのでしょうか。調布の子どもたちの命を守るために新たに決意したことは何でしょうか。大震災についての所感と教訓を伺います。

今回の震災では、調布市内でも様々なことがありました。

京王線を始め公共交通機関が不通となり、調布にも多くの帰宅困難者が押し寄せ、そのための避難所が初めて開設されました。

私も、いくつか現場を見て回りましたが、急遽かつ初めての体験にも関わらず、各現場での職員のみなさんの奮闘、頑張りには大いに感心しました。

グリーンホールの階段下にいた時、女子高生が職員に話しかけているのを目にしました。「八王子からお父さんが車で迎えに来る。調布のことを知らないので、どこで待ち合わをしたらいいのか教えてほしい。」と不安げに語っていました。対応した職員は「市役所がいいのでは」と場所を説明していましたが、行き方がよく理解できなかった少女の様子を見て「連れて行ってあげますよ」と一緒に行ったのです。できそうで、なかなかできないことだと思います。

私にも高校生の娘がいます。この少女は心細い中、丁寧な対応に安心したことでしょう。心温まる行動に心から拍手を送ります。

一方、都心の職場から調布まで帰ってきた市民もたくさんいたはずです。帰ってくるまでにはそれぞれ様々な出来事があったことでしょう。

職員も市民も初めての体験をしました。この貴重な経験を記録して、今後の防災計画に生かしつつ、教訓を後世に伝えることは大切なことではないでしょうか。

さて、東京都は3月17日から、東日本大震災や福島第一原子力発電所の放射能により避難した人を対象に、味の素スタジアムと足立区の東京武道館で受け入れを始めました。

私は、味スタから300メートルのところに住んでいることもあって、ほぼ毎日通い、避難所の様子を見てきましたが、開設のことが報道されると、驚くべきことが起きました。

支援物資を持ってくる人、お手伝いをしたいというボランティア希望者が次々と押し寄せたのです。

3月23日には、被災者の生活をサポートするために社会福祉協議会が被災者支援ボランティアセンターを開設しました。

このボラセンは5月22日避難所閉鎖とともにクローズされましたが、この間に市民や市民団体の見事な協働・助け合いが展開されたのです。

炊出しは、3月21日に地元の飛田給自治会が始めたのを皮切りに、自治会や地区協議会など20団体により、32回も行われました。

中学生や小学校も応援しました。

調布中学校の生徒は、炊出しを手伝ったり、子どもたちに紙芝居や絵本の読み聞かせをしました。生活情報が不十分で避難者が困っていると聞くと、生活情報を集めた「味スタ周辺マップ」を作ってすぐに持ってきてくれました。このマップは入口脇の柱にずっと掲示されていました。

調布駅前で中学生が被災地募金活動を行っていたので、聞いてみると、第五中学校の生徒でした。

炊出しの際のお盆がないことが伝わると、石原小学校からプレートが届きました。

以上は、たまたま私が見聞きした事例ですが、大人も子どももたくさんの人が味スタの避難所支援に関わっていました。

ボラセンのボランティア登録者は、市長が何回か披瀝しておられましたが、何と2800人を超えました。

何かをしてあげたい人たちの気持ちが、見事にひとつになり、大きな絆が生まれたのです。

このような素晴らしい市民の協力の事実を記録して残さないのでしょうか。

何年か後に、再び味スタに避難所が開設される事態が起きないとも限りません。

こうした意味でも、資料を残す意義があると思います。

また、市内の多くの団体が支援活動を行ってきました。いくつかご紹介します。

社会福祉協議会は、市民や企業のボランティアを派遣し、遠野市を拠点に大槌町で支援活動を行いました。更に、9月下旬から6期に渡り派遣する予定です。

歯科医師会は、医療救護班を石巻市と女川町の避難所45ヶ所に派遣し、口腔ケアを中心に活動しました。

味スタ避難所のボランティアを中心に市民有志20名ほどが作った団体「調布から!復興支援プロジェクト」は、被災地に対する様々な支援活動を行ってきました。

最初に始めたのが、石巻市の石ノ森萬画館に対する支援です。萬画館には昨年の10月に総務委員会が視察しているので、ご存知の議員さんもおられることでしょう。萬画館は津波により1階部分が被災しました。復旧には当分時間がかかります。そこで、萬画館で販売していたグッズを代理販売し、売り上げを萬画館に寄付する活動を始めました。6月から布田2丁目の酒屋さんで、7月からはぬくもりステーションでも販売しています。

2つめは、石巻市での「思い出の宝物を持ち主に返そうプロジェクト」です。これは、津波で散乱してしまった写真・アルバム・位牌など、被災者にとっての宝物を展示して持ち主に返す活動です。特に写真は、バクテリアが表面のゼラチンを分解することにより消えてしまうので、洗浄・乾燥して少しでも早く持ち主に返す一方、デジタルカメラで撮影してデータを保存します。市民に参加を呼びかけ7月と8月に2泊3日で行い、合わせて26名の市民が参加しました。

3つ目が、放射能の影響で充分な練習が出来ない福島のサッカー少年への支援です。「調布発!サッカーで福島の子ども達に元気をプロジェクト」と銘打って、7月の3日間、福島県須賀川市の岩瀬FCの子どもたちを調布に招待しました。市にも共催をいただきましたが、調布選抜チームの子どもたちとの試合やバーベキューでの交流、FC東京のサッカー教室と選手との交流、深大寺訪問、市民プールでの遊泳などの体験をしてもらいました。ちなみに子どもたちが最も喜んだのが今年初めてプールに入れたことでした。

この他にも、市民個人や団体が様々な支援活動を行なっていると思われます。議員さんの中にもおられることでしょう。

宮地副市長も社会福祉協議会の復興支援ボランティアに参加なさったと伺っています。

こうした貴重な経験を記録するとともに、情報を共有し、今後の活動に生かすことは大切なことではないでしょうか。

また、こうした記録が教訓にもつながっていくのだと思います。

Q3.調布での帰宅困難者、味スタでの避難所、被災地での支援活動を例として取り上げましたが、大震災の発生以降、調布市が、市民が、市内の団体が関わった様々なことを記録として残して、教訓を伝えるべきだと思っています。市長のお考えをお聞かせください。

次に、「今後の災害対策について」伺います。

今まで首都直下型地震が30年以内に起きる確率は70%以上とされてきました。政府の地震調査委員会は6月、東日本大震災に伴う地殻変動によって、立川断層帯での地震発生確率の長期評価、30年以内の地震発生確率ですが、高まった可能性があると公表しました。規模はマグニチュード7.4程度。発生確率が2%からどのくらい上がったかはまだ不明なものの、警戒が必要だとしています。

2%と言うと一見低く感じますが、これは数千年単位の営みを30年規模に置き換えて表現しているためで、阪神淡路大震災の30年確率が8%だったことを考えると、低い数字とは言えません。

「活動周期は1万年から1万5千年とされているが、最後の活動時期が約1万3千年前のため、いつ活動してもおかしくない状態。阪神淡路大震災クラスの巨大地震が起きれば、東京都の想定を上回る規模の激甚災害となる可能性は極めて高い」と指摘する専門家もいます。

市民の生命と財産を守る立場にある調布市は、一刻も早く実践に即した防災計画やマニュアルを作らなければなりません。

Q4.そこで、お伺いしますが、従来から言われてきた教訓と今回の大震災での新たな教訓を合わせて、地域防災計画や各部の災害時行動マニュアル、各課や施設毎の防災計画やマニュアルにどう反映させるのでしょうか。そのポイントは何でしょうか。

Q5.また、それぞれをいつまでに作る予定なのでしょうか。お考えをお聞かせください。

さて、3月11日、議会棟も激しく揺れました。平成18年に耐震補強をしましたが、していなかったら大きな被害が出ていたかも知れません。

一方、本庁舎は上層階を中心に被害を受けました。震度5弱にもかかわらず、棟と棟とをつなぐエキスパンション・ジョイント、防火扉、照明器具等が破損し、8階ではロッカーが倒れ、表示板が半分落ちていました。

本庁舎の開庁時間には多くの市民がいます。900名を超える職員もいます。市民と職員の生命の安全確保を最優先しなければなりません。

また、災害時に本庁舎が大きな被害を受けていたのでは、たづくりにある総合防災防災課が無事であっても、市としては機能停止になってしまいかねません。

今、みなさんがいる本会議場も被害を受けました。そこの明かり採りの窓の部分の装飾品、非構造部材が外れかけて落下寸前でした。調べてみると、何とびっくり。引っ掛けているだけで固定してなかったのです。

Q6.本庁舎は震度6強や7の直下型地震に襲われた時でも大丈夫なのでしょうか。耐震化や何らかの補強が必要ではないのでしょうか。今回の大震災での被害を鑑みた上で、すべての公共施設の耐震性、ロッカー等の備品や非構造部材の安全性をあらためて再点検する必要があると思いますが、そのお考えについてお伺いします。

東日本大震災では、「今までの大規模災害以上に、災害支援に積極的な自治体とそうでない自治体との違いが大きく分かれた。この姿勢の違いは首長の姿勢の違いだ」と言われています。はたして調布はどちらなのでしょうか。

平成16年の新潟県中越地震でも、19年の中越沖地震でも、職員災害ボランティアクラブのメンバーがボランティア休暇を取って駆け付けると言うもので、長友市長の消極的な姿勢に多くの職員と市民ががっかりしました。

今回、市長が職員を行政派遣で送ったことは評価するものです。

延べ17回に渡り48名の職員を派遣。釜石市、石巻市、大槌町等で、瓦れきの片づけ、被災宅地の危険度判定、救援物資の搬送、避難所の運営支援などの活動を行いました。

「人は石垣、人は城」ということ言葉があります。私は、災害に強い職員と市民が一人でも増えれば増えるほど防災力が強化され、災害に強いまちづくりにつながるものと思っています。そして、災害に強い職員と市民を作り出すもっとも効果的な方法は、実際に被災地に行って支援活動を経験することだと確信しています。

「百聞は一見にしかず」。実際に被災地に行けば、テレビや新聞では伝わることのない何かが必ず伝わってきます。

だから、1300人の職員、22万市民のうち、被災地で何人経験できるかが、大きな分かれ道だと思っています。今回派遣した職員は48名です。今までよりは前進ですが、職員全体での比率はたった3.8%(OB1人を含め49名で計算)です。

私がこのことにこだわるのには理由があります。阪神淡路大震災の被災地で、不眠不休で働き過労で倒れそうになっている多くの職員を目にしました。避難所になった小中学校の教職員は、更に悲惨でした。精神的に絶えられなくなって自殺に至ってしまった職員がいたことを後で耳にしました。私はこのような悲劇を繰り返したくないのです。備えをしておけばしておくほど、市民の防災力を高めておけばおくほど、災害が起きた時にみなさんが苦しまなくてすむのです。

また、現在、地域防災計画を始め各種の計画やマニュアルが作成中ですが、現状を知らずして作れば、机上の空論になりかねません。

さらに福祉・教育・防災等の職員が、それぞれの立場で被災地での経験ができるとしたら、より実践的な計画やマニュアルづくりに必ず結びつくはずです。

Q7.被災地への職員と市民の派遣について、市長のお考えをお聞かせください。

さて、石巻市では、諏訪市、松江市、松浦市等全国から多くの自治体が駆け付け、「1対1のペアリング支援」を継続して行っていました。

日本学術会議が3月にまとめた「東日本大震災ペアリング支援報告書」によると、都内では5区市が人的支援を、16区市が物的支援を行い、多摩地域の自治体でも、武蔵野市、昭島市、あきる野市が1対1のペアリング支援を行ったと報告されています。

同時に「復興に向けて、被災地ではない市町村が、被災地の特定の自治体と協力関係を結び、互いに顔のみえる持続的支援を行っていく。」などとしたペアリング支援に関する緊急提言を行っています。

私は、2回目の石巻市支援に行った5月に、多くの自治体がペアリング支援を行っている実態を見て、調布に戻ってから、すぐに市長にペアリング支援を提案しました。

Q8.市長は、ペアリング支援の意義と特色をどのようにお考えなのでしょうか。調布市がペアリング支援を行なっていない理由は何でしょうか。都の要請や東京都市長会と一緒ではなく、単独でペアリング支援を行うお考えをお聞かせください。

3月に初めて石巻市の観光協会と商工会議所を訪ねた時、「今は、津波により沿岸部の工場が壊滅状態なので商品がないが、商品が復活してきたら支援をお願いします」と言われました。

被災後、半年が経ち一部ではあるものの、被災地の産業が徐々に復旧・復興し、製品・商品が出回りつつあります。調布市は商工会や青年会議所と連携して被災地支援の物産展を何回か開いてきました。より積極的な展開として今後、常設化・定期化等を含め充実させる考えはないのでしょうか。

また、支援内容は、従来「人・物・金」の3要素と言われてきましたが、新たに「情報」が加わったと実感しています。

インターネットには、「ボランティアに行く」「買って支援する」「子どもを応援する」等様々な支援のページが紹介されています。

被災地の企業に投資をして応援しようという「被災地応援ファンド」といった新たな支援方法も始まっています。

市民の中には、「自分にできる何かの支援をやりたい」と思っている人は大勢いても、具体的な活動に行き着かない人も少なくないはずです。

Q9.だからこそ、支援の情報を市民に紹介することも大切なことではないでしょうか。このような「情報」の分野での支援を含め、今後の市の支援活動についてお尋ねします。

さて、現在、多摩地区31市町村災害時相互応援協定と甲州街道サミット参加12市との大規模災害発生時相互応援協定があるものの、1対1ペアリング支援の協定を結んでいるのは木島平村のみです。

新潟県中越地震で狛江市が自衛隊や警察よりもいち早く川口町に支援に駆け付けたのは、「ふるさと友好都市」に基づく災害支援協定を結んでいたからです。1対1の協定だからこそ、要請が無くても迅速かつダイレクトに支援に行くことができるし、反対に支援がやってくることもできるのです。

武蔵野市は長岡市、酒田市等全国10市町村で構成される「武蔵野市交流市町村協議会」を拠点に、東日本大震災を教訓にした災害時の広域的な相互支援の仕組みづくりを7月につくりました。平成20年第1回定例会での一般質問でお聞きしましたが、その際には「遠距離にある自治体との災害時の相互応援協定は有効に機能するものと考える。今後、相手方となる自治体の選定や支援内容などについて、研究していく」と答弁がありました。3年半経った今でも、まだ研究を続けているのでしょうか。

Q10.できるだけ多くの自治体と災害時相互支援協定を結ぶべきだと思いますが、その考えはないのでしょうか。進まない理由は何なのでしょうか。今後、自治体との支援協定をどうしていくのでしょうか。お考えをお聞かせください。

私の被災からの最大の教訓は「備えあれば憂いなし。災害が起きることは防げないが、被害を減らすことは出来る」です。

だから過去、何回も災害に強いまちづくりにするための具体的な方策について質問してきました。

Q11.改めてお伺いしますが、防災倉庫と備品の充実、耐震貯水槽並びにD級可搬ポンプの充実、救急救命蘇生法と初期消火訓練の普及、家具の転倒防止の推進、携帯電話等による情報収集と伝達方法、MCA無線の充実、以上の点についてどう充実してきたのか、してこなかったのか、お聞きします。

Q12.また、上記の項目を含め、住宅の耐震化率、家具の固定等による部屋の耐震化率、非常時の食糧・飲料水の備蓄量と備蓄率、救急救命蘇生法と初期消火訓練の普及率、防災訓練参加率、東日本大震災発生時の情報収集・伝達手段等、災害に関する実態調査をし、対策に反映することの意義についてどのようにお考えでしょうか。実態調査をするお考えも合わせてお伺いします。

Q13.さらに、災害に強いまちづくりを進めるためには、項目毎の目標設定が不可欠だと思います。平成19年第2回定例会でお聞きした時、市長は「具体的な目標を掲げ、計画の実効性を図る目標を設定し、各部が対策に取り組むことは重要。今回の地域防災計画の修正作業の中で、設定できるものについて検討」とお答えになっています。検討した結果をお聞きかせください。

以上の質問に対する明快なご答弁をよろしくお願いします。

○市長、教育長、危機管理部長の答弁

○市長への再質問

○市長の答弁

○意見・要望

を含めた議事録は約3ヶ月後に出来上がります。

テーマは

「災害に強いまちづくりについて」

(1) 教訓と記録について

(2) 今後の災害対策について

質問の模様は、インターネットで生中継され、録画映像を見ることができます。

どうぞ、ご覧ください。

調布市議会本会議中継

調布市議会本会議中継一般質問の主旨です。実際の発言とは一部異なる場合があります

今回は、「災害に強いまちづくりについて」お尋ねします。

まず「教訓と記録について」お伺いします。

3月11日に東日本大震災が発生してから昨日でちょうど半年が経過しました。

マグニチュード9.0、1000年に1度の被災規模と言われるこの大震災は、未曾有の被害をもたらしました。

9月10日現在、死亡15,781名・行方不明4,086名となっています。

多くの人が、家族を、家を、仕事を、そして生活を失いました。

悲嘆にくれる被災者に対して更に追い打ちをかけたのが、菅直人総理大臣の無為無策、無責任な政治姿勢でした。被災地の自治体は翻弄され続け、被災者は2次被害、3次被害を受けることになってしまいました。

そんな総理がようやく去り、野田佳彦氏が新たな総理大臣に就任しました。民主党代表選挙での「どじょう演説」や体系が若干似ていることもあって、個人的には親近感を抱いています。野田総理は、就任以来「震災からの復旧・復興が最大の使命」、「福島の再生なくして日本の再生はない」と語ってこられました。その姿勢に共感するとともに、期待もしています。

心を一つにして災害支援にあたってきた国民を見習い、国会も復旧・復興を最優先に超党派で取り組んでもらいたいと思っています。

さて、東日本大震災での被害は、地震そのものより、圧倒的に多くが津波によるものでした。

869年の貞観地震、1611年の慶長三陸地震、1896年の明治三陸地震、1933年の昭和三陸地震等、過去の大地震の教訓から、十二分と思われる津波対策をしてきたのにも関わらず、多大な犠牲が生じました。

「津波が来ても守ってくれる」と多くの人が信じていた防潮堤の高さを遥かに上回る津波が襲ってきたのです。

津波は前兆として「急な引き潮」が起きます。防潮堤に遮られて、引き潮に気がつかなかった人も少なくありませんでした。大槌町のように引き潮がなかったように見えたため、潮が引いてから逃げようとした住民が津波に巻き込まれた地域もありました。

さらに、津波は、たくさんの子どもたちの命も奪いました。

石巻市立大川小学校では、全校児童のうち約7割が犠牲となりました。

市は大川小を津波の際の避難所に指定し、学校の避難マニュアルは避難場所について「高台」としていただけで、具体的な場所を記していませんでした。

校舎のすぐ裏に避難ができる裏山があったのに、校庭で30分も協議した結果、200メートル離れた橋の袂の高台に移動中、津波に襲われました。児童74名と教職員10名が死亡・行方不明となっています。

同じく石巻市の日和幼稚園は山の中腹の高台にありました。しかし地震直後、園児を保護者に引き渡すために海側にバスを走らせてしまったのです。最も被害の大きかった門脇町にいた時に津波に襲われ、5名の幼い命が失われました。

園のマニュアルには、地震発生時は、幼稚園で保護者に園児を引き渡すことを記してありましたが、職員に周知されておらず、守られることがなかったのです。

一方、助かった命もありました。

釜石市教育委員会は震災前に「津波防災教育のための手引き」を作成し、各学校では日頃から訓練を行っていました。

釜石東中学校の生徒は地震発生後、「津波が来たら、てんでんばらばらに一人で高台へと逃げろ」という意味の「津波てんでんこ」の教えを生かし、教員からの指示を待たずに各自高台へと避難しました。隣接する小学校の児童の手を引いて避難した生徒もいたそうです。

釜石市では、地震発生当時、小中学校の校内に児童と生徒が約3千人いましたが、全員が無事でした。

この3つの事例は、日頃の訓練、有事の際の正確な情報収集と適切な判断がいかに大切かを訴えています。

私たちは大きな災害が起きる度に教訓の大切さを痛感し、その一方で教訓を生かしていなかったことを反省してきました。

長友市長は、7月に遠野市、釜石市、相馬市を訪問し、陸前高田市、南三陸町、石巻市、東松島市等を視察してきたと伺っています。

市長就任後、初めて被災地をお訪ねになったようですが、被災地での経験や教訓を市政に生かしていくことは極めて重要なことだと思います。

Q1.市長は被災地で、どのようなことをお感じになったのでしょうか。市長の所感と被災地から得た教訓がおありでしたらお聞かせください。

次に教育長に伺います。先ほど挙げた3つの事例は、教訓として生かすために厳しい言い方をしますが、責任者の判断で助かる命と助からなかった命に大きく分かれた事実を例として挙げました。万が一調布で災害があった時には、調布の宝であり、未来への希望である子どもたちの命を何としても守らなければなりません。

Q2.教育長は、今回の震災でどのようなことを感じ、考えておられるのでしょうか。調布の子どもたちの命を守るために新たに決意したことは何でしょうか。大震災についての所感と教訓を伺います。

今回の震災では、調布市内でも様々なことがありました。

京王線を始め公共交通機関が不通となり、調布にも多くの帰宅困難者が押し寄せ、そのための避難所が初めて開設されました。

私も、いくつか現場を見て回りましたが、急遽かつ初めての体験にも関わらず、各現場での職員のみなさんの奮闘、頑張りには大いに感心しました。

グリーンホールの階段下にいた時、女子高生が職員に話しかけているのを目にしました。「八王子からお父さんが車で迎えに来る。調布のことを知らないので、どこで待ち合わをしたらいいのか教えてほしい。」と不安げに語っていました。対応した職員は「市役所がいいのでは」と場所を説明していましたが、行き方がよく理解できなかった少女の様子を見て「連れて行ってあげますよ」と一緒に行ったのです。できそうで、なかなかできないことだと思います。

私にも高校生の娘がいます。この少女は心細い中、丁寧な対応に安心したことでしょう。心温まる行動に心から拍手を送ります。

一方、都心の職場から調布まで帰ってきた市民もたくさんいたはずです。帰ってくるまでにはそれぞれ様々な出来事があったことでしょう。

職員も市民も初めての体験をしました。この貴重な経験を記録して、今後の防災計画に生かしつつ、教訓を後世に伝えることは大切なことではないでしょうか。

さて、東京都は3月17日から、東日本大震災や福島第一原子力発電所の放射能により避難した人を対象に、味の素スタジアムと足立区の東京武道館で受け入れを始めました。

私は、味スタから300メートルのところに住んでいることもあって、ほぼ毎日通い、避難所の様子を見てきましたが、開設のことが報道されると、驚くべきことが起きました。

支援物資を持ってくる人、お手伝いをしたいというボランティア希望者が次々と押し寄せたのです。

3月23日には、被災者の生活をサポートするために社会福祉協議会が被災者支援ボランティアセンターを開設しました。

このボラセンは5月22日避難所閉鎖とともにクローズされましたが、この間に市民や市民団体の見事な協働・助け合いが展開されたのです。

炊出しは、3月21日に地元の飛田給自治会が始めたのを皮切りに、自治会や地区協議会など20団体により、32回も行われました。

中学生や小学校も応援しました。

調布中学校の生徒は、炊出しを手伝ったり、子どもたちに紙芝居や絵本の読み聞かせをしました。生活情報が不十分で避難者が困っていると聞くと、生活情報を集めた「味スタ周辺マップ」を作ってすぐに持ってきてくれました。このマップは入口脇の柱にずっと掲示されていました。

調布駅前で中学生が被災地募金活動を行っていたので、聞いてみると、第五中学校の生徒でした。

炊出しの際のお盆がないことが伝わると、石原小学校からプレートが届きました。

以上は、たまたま私が見聞きした事例ですが、大人も子どももたくさんの人が味スタの避難所支援に関わっていました。

ボラセンのボランティア登録者は、市長が何回か披瀝しておられましたが、何と2800人を超えました。

何かをしてあげたい人たちの気持ちが、見事にひとつになり、大きな絆が生まれたのです。

このような素晴らしい市民の協力の事実を記録して残さないのでしょうか。

何年か後に、再び味スタに避難所が開設される事態が起きないとも限りません。

こうした意味でも、資料を残す意義があると思います。

また、市内の多くの団体が支援活動を行ってきました。いくつかご紹介します。

社会福祉協議会は、市民や企業のボランティアを派遣し、遠野市を拠点に大槌町で支援活動を行いました。更に、9月下旬から6期に渡り派遣する予定です。

歯科医師会は、医療救護班を石巻市と女川町の避難所45ヶ所に派遣し、口腔ケアを中心に活動しました。

味スタ避難所のボランティアを中心に市民有志20名ほどが作った団体「調布から!復興支援プロジェクト」は、被災地に対する様々な支援活動を行ってきました。

最初に始めたのが、石巻市の石ノ森萬画館に対する支援です。萬画館には昨年の10月に総務委員会が視察しているので、ご存知の議員さんもおられることでしょう。萬画館は津波により1階部分が被災しました。復旧には当分時間がかかります。そこで、萬画館で販売していたグッズを代理販売し、売り上げを萬画館に寄付する活動を始めました。6月から布田2丁目の酒屋さんで、7月からはぬくもりステーションでも販売しています。

2つめは、石巻市での「思い出の宝物を持ち主に返そうプロジェクト」です。これは、津波で散乱してしまった写真・アルバム・位牌など、被災者にとっての宝物を展示して持ち主に返す活動です。特に写真は、バクテリアが表面のゼラチンを分解することにより消えてしまうので、洗浄・乾燥して少しでも早く持ち主に返す一方、デジタルカメラで撮影してデータを保存します。市民に参加を呼びかけ7月と8月に2泊3日で行い、合わせて26名の市民が参加しました。

3つ目が、放射能の影響で充分な練習が出来ない福島のサッカー少年への支援です。「調布発!サッカーで福島の子ども達に元気をプロジェクト」と銘打って、7月の3日間、福島県須賀川市の岩瀬FCの子どもたちを調布に招待しました。市にも共催をいただきましたが、調布選抜チームの子どもたちとの試合やバーベキューでの交流、FC東京のサッカー教室と選手との交流、深大寺訪問、市民プールでの遊泳などの体験をしてもらいました。ちなみに子どもたちが最も喜んだのが今年初めてプールに入れたことでした。

この他にも、市民個人や団体が様々な支援活動を行なっていると思われます。議員さんの中にもおられることでしょう。

宮地副市長も社会福祉協議会の復興支援ボランティアに参加なさったと伺っています。

こうした貴重な経験を記録するとともに、情報を共有し、今後の活動に生かすことは大切なことではないでしょうか。

また、こうした記録が教訓にもつながっていくのだと思います。

Q3.調布での帰宅困難者、味スタでの避難所、被災地での支援活動を例として取り上げましたが、大震災の発生以降、調布市が、市民が、市内の団体が関わった様々なことを記録として残して、教訓を伝えるべきだと思っています。市長のお考えをお聞かせください。

次に、「今後の災害対策について」伺います。

今まで首都直下型地震が30年以内に起きる確率は70%以上とされてきました。政府の地震調査委員会は6月、東日本大震災に伴う地殻変動によって、立川断層帯での地震発生確率の長期評価、30年以内の地震発生確率ですが、高まった可能性があると公表しました。規模はマグニチュード7.4程度。発生確率が2%からどのくらい上がったかはまだ不明なものの、警戒が必要だとしています。

2%と言うと一見低く感じますが、これは数千年単位の営みを30年規模に置き換えて表現しているためで、阪神淡路大震災の30年確率が8%だったことを考えると、低い数字とは言えません。

「活動周期は1万年から1万5千年とされているが、最後の活動時期が約1万3千年前のため、いつ活動してもおかしくない状態。阪神淡路大震災クラスの巨大地震が起きれば、東京都の想定を上回る規模の激甚災害となる可能性は極めて高い」と指摘する専門家もいます。

市民の生命と財産を守る立場にある調布市は、一刻も早く実践に即した防災計画やマニュアルを作らなければなりません。

Q4.そこで、お伺いしますが、従来から言われてきた教訓と今回の大震災での新たな教訓を合わせて、地域防災計画や各部の災害時行動マニュアル、各課や施設毎の防災計画やマニュアルにどう反映させるのでしょうか。そのポイントは何でしょうか。

Q5.また、それぞれをいつまでに作る予定なのでしょうか。お考えをお聞かせください。

さて、3月11日、議会棟も激しく揺れました。平成18年に耐震補強をしましたが、していなかったら大きな被害が出ていたかも知れません。

一方、本庁舎は上層階を中心に被害を受けました。震度5弱にもかかわらず、棟と棟とをつなぐエキスパンション・ジョイント、防火扉、照明器具等が破損し、8階ではロッカーが倒れ、表示板が半分落ちていました。

本庁舎の開庁時間には多くの市民がいます。900名を超える職員もいます。市民と職員の生命の安全確保を最優先しなければなりません。

また、災害時に本庁舎が大きな被害を受けていたのでは、たづくりにある総合防災防災課が無事であっても、市としては機能停止になってしまいかねません。

今、みなさんがいる本会議場も被害を受けました。そこの明かり採りの窓の部分の装飾品、非構造部材が外れかけて落下寸前でした。調べてみると、何とびっくり。引っ掛けているだけで固定してなかったのです。

Q6.本庁舎は震度6強や7の直下型地震に襲われた時でも大丈夫なのでしょうか。耐震化や何らかの補強が必要ではないのでしょうか。今回の大震災での被害を鑑みた上で、すべての公共施設の耐震性、ロッカー等の備品や非構造部材の安全性をあらためて再点検する必要があると思いますが、そのお考えについてお伺いします。

東日本大震災では、「今までの大規模災害以上に、災害支援に積極的な自治体とそうでない自治体との違いが大きく分かれた。この姿勢の違いは首長の姿勢の違いだ」と言われています。はたして調布はどちらなのでしょうか。

平成16年の新潟県中越地震でも、19年の中越沖地震でも、職員災害ボランティアクラブのメンバーがボランティア休暇を取って駆け付けると言うもので、長友市長の消極的な姿勢に多くの職員と市民ががっかりしました。

今回、市長が職員を行政派遣で送ったことは評価するものです。

延べ17回に渡り48名の職員を派遣。釜石市、石巻市、大槌町等で、瓦れきの片づけ、被災宅地の危険度判定、救援物資の搬送、避難所の運営支援などの活動を行いました。

「人は石垣、人は城」ということ言葉があります。私は、災害に強い職員と市民が一人でも増えれば増えるほど防災力が強化され、災害に強いまちづくりにつながるものと思っています。そして、災害に強い職員と市民を作り出すもっとも効果的な方法は、実際に被災地に行って支援活動を経験することだと確信しています。

「百聞は一見にしかず」。実際に被災地に行けば、テレビや新聞では伝わることのない何かが必ず伝わってきます。

だから、1300人の職員、22万市民のうち、被災地で何人経験できるかが、大きな分かれ道だと思っています。今回派遣した職員は48名です。今までよりは前進ですが、職員全体での比率はたった3.8%(OB1人を含め49名で計算)です。

私がこのことにこだわるのには理由があります。阪神淡路大震災の被災地で、不眠不休で働き過労で倒れそうになっている多くの職員を目にしました。避難所になった小中学校の教職員は、更に悲惨でした。精神的に絶えられなくなって自殺に至ってしまった職員がいたことを後で耳にしました。私はこのような悲劇を繰り返したくないのです。備えをしておけばしておくほど、市民の防災力を高めておけばおくほど、災害が起きた時にみなさんが苦しまなくてすむのです。

また、現在、地域防災計画を始め各種の計画やマニュアルが作成中ですが、現状を知らずして作れば、机上の空論になりかねません。

さらに福祉・教育・防災等の職員が、それぞれの立場で被災地での経験ができるとしたら、より実践的な計画やマニュアルづくりに必ず結びつくはずです。

Q7.被災地への職員と市民の派遣について、市長のお考えをお聞かせください。

さて、石巻市では、諏訪市、松江市、松浦市等全国から多くの自治体が駆け付け、「1対1のペアリング支援」を継続して行っていました。

日本学術会議が3月にまとめた「東日本大震災ペアリング支援報告書」によると、都内では5区市が人的支援を、16区市が物的支援を行い、多摩地域の自治体でも、武蔵野市、昭島市、あきる野市が1対1のペアリング支援を行ったと報告されています。

同時に「復興に向けて、被災地ではない市町村が、被災地の特定の自治体と協力関係を結び、互いに顔のみえる持続的支援を行っていく。」などとしたペアリング支援に関する緊急提言を行っています。

私は、2回目の石巻市支援に行った5月に、多くの自治体がペアリング支援を行っている実態を見て、調布に戻ってから、すぐに市長にペアリング支援を提案しました。

Q8.市長は、ペアリング支援の意義と特色をどのようにお考えなのでしょうか。調布市がペアリング支援を行なっていない理由は何でしょうか。都の要請や東京都市長会と一緒ではなく、単独でペアリング支援を行うお考えをお聞かせください。

3月に初めて石巻市の観光協会と商工会議所を訪ねた時、「今は、津波により沿岸部の工場が壊滅状態なので商品がないが、商品が復活してきたら支援をお願いします」と言われました。

被災後、半年が経ち一部ではあるものの、被災地の産業が徐々に復旧・復興し、製品・商品が出回りつつあります。調布市は商工会や青年会議所と連携して被災地支援の物産展を何回か開いてきました。より積極的な展開として今後、常設化・定期化等を含め充実させる考えはないのでしょうか。

また、支援内容は、従来「人・物・金」の3要素と言われてきましたが、新たに「情報」が加わったと実感しています。

インターネットには、「ボランティアに行く」「買って支援する」「子どもを応援する」等様々な支援のページが紹介されています。

被災地の企業に投資をして応援しようという「被災地応援ファンド」といった新たな支援方法も始まっています。

市民の中には、「自分にできる何かの支援をやりたい」と思っている人は大勢いても、具体的な活動に行き着かない人も少なくないはずです。

Q9.だからこそ、支援の情報を市民に紹介することも大切なことではないでしょうか。このような「情報」の分野での支援を含め、今後の市の支援活動についてお尋ねします。

さて、現在、多摩地区31市町村災害時相互応援協定と甲州街道サミット参加12市との大規模災害発生時相互応援協定があるものの、1対1ペアリング支援の協定を結んでいるのは木島平村のみです。

新潟県中越地震で狛江市が自衛隊や警察よりもいち早く川口町に支援に駆け付けたのは、「ふるさと友好都市」に基づく災害支援協定を結んでいたからです。1対1の協定だからこそ、要請が無くても迅速かつダイレクトに支援に行くことができるし、反対に支援がやってくることもできるのです。

武蔵野市は長岡市、酒田市等全国10市町村で構成される「武蔵野市交流市町村協議会」を拠点に、東日本大震災を教訓にした災害時の広域的な相互支援の仕組みづくりを7月につくりました。平成20年第1回定例会での一般質問でお聞きしましたが、その際には「遠距離にある自治体との災害時の相互応援協定は有効に機能するものと考える。今後、相手方となる自治体の選定や支援内容などについて、研究していく」と答弁がありました。3年半経った今でも、まだ研究を続けているのでしょうか。

Q10.できるだけ多くの自治体と災害時相互支援協定を結ぶべきだと思いますが、その考えはないのでしょうか。進まない理由は何なのでしょうか。今後、自治体との支援協定をどうしていくのでしょうか。お考えをお聞かせください。

私の被災からの最大の教訓は「備えあれば憂いなし。災害が起きることは防げないが、被害を減らすことは出来る」です。

だから過去、何回も災害に強いまちづくりにするための具体的な方策について質問してきました。

Q11.改めてお伺いしますが、防災倉庫と備品の充実、耐震貯水槽並びにD級可搬ポンプの充実、救急救命蘇生法と初期消火訓練の普及、家具の転倒防止の推進、携帯電話等による情報収集と伝達方法、MCA無線の充実、以上の点についてどう充実してきたのか、してこなかったのか、お聞きします。

Q12.また、上記の項目を含め、住宅の耐震化率、家具の固定等による部屋の耐震化率、非常時の食糧・飲料水の備蓄量と備蓄率、救急救命蘇生法と初期消火訓練の普及率、防災訓練参加率、東日本大震災発生時の情報収集・伝達手段等、災害に関する実態調査をし、対策に反映することの意義についてどのようにお考えでしょうか。実態調査をするお考えも合わせてお伺いします。

Q13.さらに、災害に強いまちづくりを進めるためには、項目毎の目標設定が不可欠だと思います。平成19年第2回定例会でお聞きした時、市長は「具体的な目標を掲げ、計画の実効性を図る目標を設定し、各部が対策に取り組むことは重要。今回の地域防災計画の修正作業の中で、設定できるものについて検討」とお答えになっています。検討した結果をお聞きかせください。

以上の質問に対する明快なご答弁をよろしくお願いします。

○市長、教育長、危機管理部長の答弁

○市長への再質問

○市長の答弁

○意見・要望

を含めた議事録は約3ヶ月後に出来上がります。

2011年09月12日

2011年09月12日

調布から!復興支援プロジェクト第2回全体会議事録

9月9日に開かれた「調布から!復興支援プロジェクト第2回全体会議」議事録が三澤さん(ご苦労様!)より届いたので転載します。

調布から!復興支援プロジェクト 第2回全体会議 議事録

日時: 2011年9月9日(金) 19:30~21:00

会場: 調布市民活動支援センター 活動スペースはばたき

出席: 嵐、大須賀、荻原、小林、斎藤、柴田、鈴木、林、日比生、藤川、三澤、宮本、師井、

山口、横山 15名

1)石ノ森萬画館グッズチャリティー販売 報告

8/26(金) 祇園精舎の法灯会 @佐須町 祇園時 売り上げ ¥4,775

・ 豪雨の中にもかかわらずありがとうございました。

・ ボランティア;上村さん、西村さん、松林さん、児玉さん、朝日さん、

水田さん、横山さん

8/28(日) 調布よさこい @上布田ご縁の市会場 売り上げ \21,685

・ 販売と共に、子ども向けアトラクションとして復興支援くじを実施。くじの商品は特定非営利活動法人市民活動推進協会より寄付。1本50円のくじを100本 午前中で完売。くじにはプロジェクトのチラシをつけてPR。

・ ボランティア;村上さん、千葉さん、上村さん、斉藤さん、横山さん

・やまぐち屋さんの常連のお客様で調布市在住マンガ原作者の鍋島雅治さまより萬画館復興支援についてご賛同いただきました。

・以前同様、やまぐち屋さんでも継続販売中

2)思い出の宝物を持ち主に返そうプロジェクト第2弾実施報告

・活動報告、反省

第2弾の反省を踏まえ、次回への改善点など議論。別途、担当者は要ミーティング。

・今後の支援案など

写真洗浄に必要な物資を送る (アースデイ東京に確認中・担当斎藤さん)

さらにお寺などから写真がダンボール数10箱単位で見つかっている、アースデイ東京も活動

継続するようなので確認中。

石巻市役所では11月まで展示続行、被災市民に広く展示の告知するためチラシ作成。

3)新規活動計画

・ボランティア活動、事業内容説明報告などが気軽にできるよう誰でも参加できる気軽な報告会(ex.PR会)開催日案 10月30日(日)午後

各事業の報告などのため、各事業実行委員の皆様はご都合お知らせください。

・10/15(土) マニュライフわくわくチャリティーウォークラン@味スタ

萬画館グッズ販売のほか、チャリティーアトラクションを検討

スポーツイベント、家族連れ多数来場のためスポーツや簡単なゲームに絡んだ企画が適切。アイデア募集。

・チャリティーレジ袋の販売代理事業(渡辺弘樹さんより提案)

支援メッセージ入りのレジ袋 大中小サイズ1000枚で各1240円、2460円、3580円で販売し、収益(1000枚につき500円)を支援活動費などに充てる。商店などにネットワークをお持ちの方ご協力お願いします。お問い合わせ申し込みなどは

事務局まで 042-444-8311

4)DVD「東日本大震災・宮城石巻地方沿岸部の記録」鑑賞

震災から半年 震災そのものを忘れないために記録映像を視聴。

以上

調布から!復興支援プロジェクト 第2回全体会議 議事録

日時: 2011年9月9日(金) 19:30~21:00

会場: 調布市民活動支援センター 活動スペースはばたき

出席: 嵐、大須賀、荻原、小林、斎藤、柴田、鈴木、林、日比生、藤川、三澤、宮本、師井、

山口、横山 15名

1)石ノ森萬画館グッズチャリティー販売 報告

8/26(金) 祇園精舎の法灯会 @佐須町 祇園時 売り上げ ¥4,775

・ 豪雨の中にもかかわらずありがとうございました。

・ ボランティア;上村さん、西村さん、松林さん、児玉さん、朝日さん、

水田さん、横山さん

8/28(日) 調布よさこい @上布田ご縁の市会場 売り上げ \21,685

・ 販売と共に、子ども向けアトラクションとして復興支援くじを実施。くじの商品は特定非営利活動法人市民活動推進協会より寄付。1本50円のくじを100本 午前中で完売。くじにはプロジェクトのチラシをつけてPR。

・ ボランティア;村上さん、千葉さん、上村さん、斉藤さん、横山さん

・やまぐち屋さんの常連のお客様で調布市在住マンガ原作者の鍋島雅治さまより萬画館復興支援についてご賛同いただきました。

・以前同様、やまぐち屋さんでも継続販売中

2)思い出の宝物を持ち主に返そうプロジェクト第2弾実施報告

・活動報告、反省

第2弾の反省を踏まえ、次回への改善点など議論。別途、担当者は要ミーティング。

・今後の支援案など

写真洗浄に必要な物資を送る (アースデイ東京に確認中・担当斎藤さん)

さらにお寺などから写真がダンボール数10箱単位で見つかっている、アースデイ東京も活動

継続するようなので確認中。

石巻市役所では11月まで展示続行、被災市民に広く展示の告知するためチラシ作成。

3)新規活動計画

・ボランティア活動、事業内容説明報告などが気軽にできるよう誰でも参加できる気軽な報告会(ex.PR会)開催日案 10月30日(日)午後

各事業の報告などのため、各事業実行委員の皆様はご都合お知らせください。

・10/15(土) マニュライフわくわくチャリティーウォークラン@味スタ

萬画館グッズ販売のほか、チャリティーアトラクションを検討

スポーツイベント、家族連れ多数来場のためスポーツや簡単なゲームに絡んだ企画が適切。アイデア募集。

・チャリティーレジ袋の販売代理事業(渡辺弘樹さんより提案)

支援メッセージ入りのレジ袋 大中小サイズ1000枚で各1240円、2460円、3580円で販売し、収益(1000枚につき500円)を支援活動費などに充てる。商店などにネットワークをお持ちの方ご協力お願いします。お問い合わせ申し込みなどは

事務局まで 042-444-8311

4)DVD「東日本大震災・宮城石巻地方沿岸部の記録」鑑賞

震災から半年 震災そのものを忘れないために記録映像を視聴。

以上

2011年09月11日

東日本大震災から半年

3月11日に発生した東日本大震災から半年が経ちました。

警察庁によると、9月11日現在、死亡確認15,782人、行方不明者4,086人となっています。

未曾有の被害をもたらしたこの大震災のことを私たちは決して忘れてはいけないと思います。

これからも、細く長く、無理のない支援を続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

石巻市門脇町に咲いていたひまわり

警察庁によると、9月11日現在、死亡確認15,782人、行方不明者4,086人となっています。

未曾有の被害をもたらしたこの大震災のことを私たちは決して忘れてはいけないと思います。

これからも、細く長く、無理のない支援を続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

石巻市門脇町に咲いていたひまわり

2011年09月11日

自民党調布総支部総会

19時 自由民主党調布総支部通常総会が、文化会館たづくり大会議室で開かれました。

①平成22年度活動報告並びに党情報告

②平成22年度収支決算報告

③平成23年度活動計画(案)

④役員変更(案)

⑤決議文(案)

以上5件、いずれも満場一致で承認されました。

議案(一部除く)はこちら

(PDF: 3352KB)

(PDF: 3352KB)

役員変更(案)の通り、支部役員が一部交代しました。

幹事長に金子日出澄さん、事務局長に園田将貴さんが、副支部長に私が新たに就任しました。

若い世代で頑張ります。よろしくお願いします

①平成22年度活動報告並びに党情報告

②平成22年度収支決算報告

③平成23年度活動計画(案)

④役員変更(案)

⑤決議文(案)

以上5件、いずれも満場一致で承認されました。

議案(一部除く)はこちら

役員変更(案)の通り、支部役員が一部交代しました。

幹事長に金子日出澄さん、事務局長に園田将貴さんが、副支部長に私が新たに就任しました。

若い世代で頑張ります。よろしくお願いします

2011年09月10日

石巻市大川小学校の惨事続報

宮城県の地元新聞河北新報に大川小学校の惨事についての続報記事が載っていました。

検証「石巻・大川小の惨事」/証言でたどる51分間/黒い水、級友さらった(9/8)

検証「石巻・大川小の惨事」/山と堤防、視界遮る(9/8)

検証「石巻・大川小の惨事」/聴取方法、疑問の声/録音せずメモ廃棄(9/8)

検証「石巻・大川小の惨事」/保護者ら証言「学校前にバス待機」「全員が避難できた」(9/8)

石巻市教委事故報告書 聞き取り調査9割が子ども(9/8)

亡き孫へ約束のアサガオ 石巻・大川小児童の祖父母栽培(9/1)

2011年09月09日

一般質問2日目/眼科/調布から!復興支援プロジェクト全体会

9時10分 一般質問2日目。6名の議員が質問しました。

平成23年第3回調布市議会定例会会期日程は

こちら。

こちら。私は、17番目なので、来週12日(月)の5番目に質問します。

本会議の模様は、生中継と録画映像を見ることができます。

本会議中継は

こちら。

こちら。18時30分 古澤眼科。

強膜炎がようやく治り、古澤先生からコンタクトレンズ装着の許可が出ました。

自分で言うのもなんですが、どうも私はどんなメガネでも似合わないようです。

19時30分 調布から!復興支援プロジェクト第2回会議(設立総会後)が、市民活動支援センター活動スペースはばたきで開かれました。

議題は、

①石ノ森萬画館グッズチャリティー販売状況報告(三澤)

②「思い出の宝物を持ち主に返そうプロジェクト」第2弾実施報告(大須賀、鈴木、齋藤)

③今後の活動提案(横山)

④その他

詳しくは、三澤さんから要点録が送られてきたらアップします。

なお、「思い出の宝物を持ち主に返そうプロジェクト」第3弾は、10月8(土)・9(日)・10日(月)の2泊3日を候補に調整することになりました。

実施が決まりましたら報告します。

20時30分 国領町1丁目の「旬の味・三五八(さごはち)」で懇親会。

今夜の東北支援の酒は、宮城県塩竈市の浦霞 。やっぱり浦霞はうまい

お店自慢の稲庭うどんを頼んだのに、食べた記憶がありません。

食べたのに忘れちゃったのか、他の人に食べられちゃったのか気になります

2011年09月08日

一般質問1日目

9時10分 一般質問が始まりました。

今議会では、3日間にわたり18名が質問します。

私は17番目に「災害に強いまちづくりについて」聞きます。

1日目の今日は、小林充夫議員他5名が質問しました。

2011年09月06日

調布市議会第3回定例会開会

9時10分 平成23年調布市議会第3回定例会が開会されました。

会期は9月6日から27日までの22日間に決まりました。

議員提出議案「調布市議会委員会条例の一部を改正する条例」が提出されました。

即決の結果、満場一致で可決されました。

市長から健全化判断比率等の報告がありました。

市長提出議案20件が上程され所管の各常任委員会に付託されました。

陳情7件が上程され、所管の各常任委員会に付託されました。

会期は9月6日から27日までの22日間に決まりました。

議員提出議案「調布市議会委員会条例の一部を改正する条例」が提出されました。

即決の結果、満場一致で可決されました。

市長から健全化判断比率等の報告がありました。

市長提出議案20件が上程され所管の各常任委員会に付託されました。

陳情7件が上程され、所管の各常任委員会に付託されました。

2011年09月05日

「ねこ」

これから、時々我が家の「ねこ」のことをブログに書いていこうと思っています。

動画もすでに何時間も撮っているので徐々にYouTubeで公開していきます。

もうしばらくお待ちください。

今日は、YouTubeからねこの動画を2つ紹介します。

YouTube「特訓するねこ」。有名な動画。コマーシャルにも使われました。

YouTube「箱の中にネコを閉じ込める極悪ネコ」

2011年09月03日

東京アメッシュ

「東京アメッシュ」というホームページをご存知ですか。

東京都下水道局が、日本気象協会の協力により公開している「雨」情報です。

いつでも、どこでも、気になる雨模様がチェックできます。

(画面例)

「これから調布は雨が降るのかな」なんて時にチェックすると便利です。

アメッシュの使い勝手は こちら

こちら

アメッシュを見ながらゲリラ豪雨を追っている人もいます。

「アメッシュでゲリラ豪雨を追う」

「アメッシュでゲリラ豪雨を追う」

携帯電話でもアクセスできます。

携帯のアクセス方法は こちら。

こちら。

東京都下水道局が、日本気象協会の協力により公開している「雨」情報です。

いつでも、どこでも、気になる雨模様がチェックできます。

(画面例)

「これから調布は雨が降るのかな」なんて時にチェックすると便利です。

アメッシュの使い勝手は

こちら

こちらアメッシュを見ながらゲリラ豪雨を追っている人もいます。

「アメッシュでゲリラ豪雨を追う」

「アメッシュでゲリラ豪雨を追う」携帯電話でもアクセスできます。

携帯のアクセス方法は

こちら。

こちら。2011年09月02日

議会運営委員会

14時 議会運営委員会が開かれました。

9月6日に開会される平成23年第1回定例会の会期日程(案)、会議に付される事件等一覧表(案)、議事日程(第1号)(案)等について確認されました。

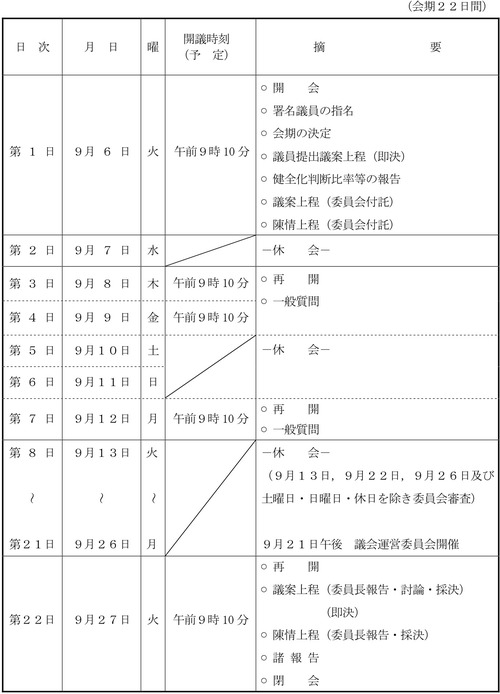

会期は、9月6日から9月27日までの22日間。

付議される事件等は、報告1件、市長提出議案21件、議員提出議案1件、一般質問18人、陳情7件の予定となっています。

会期日程(案)

会議に付される事件等一覧表(案)

議事日程(第1号)(案)