2013年08月16日

東日本大震災被災地訪問2日目⑧ 「スペシャル海鮮丼」

17時10分 かみさんと娘が美味しいものを食べてから帰りたいというので、7月にお世話になった(2013.7.21ブログ)釜石市大町の「誰そ彼(たそがれ)」に。

開店時間前でしたが、お店に入れてくれました

店主の柏崎久雄さんに『スペシャル海鮮丼』を特注。

驚きの豪華海鮮丼 超美味にびっくり

超美味にびっくり

釜石を後にして、調布に帰ります。

途中で渋滞

3時55分 やっと調布に着きました。かんぱ〜い

今回、3人で4台のカメラを持って行きました。

撮った写真の枚数は、4台合わせて2,423枚。

開店時間前でしたが、お店に入れてくれました

店主の柏崎久雄さんに『スペシャル海鮮丼』を特注。

驚きの豪華海鮮丼

超美味にびっくり

超美味にびっくり

釜石を後にして、調布に帰ります。

途中で渋滞

3時55分 やっと調布に着きました。かんぱ〜い

今回、3人で4台のカメラを持って行きました。

撮った写真の枚数は、4台合わせて2,423枚。

2013年08月16日

東日本大震災被災地訪問2日目⑦ 「釜石の奇跡」

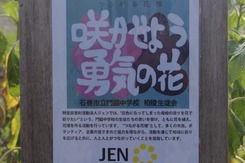

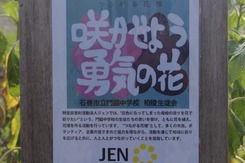

16時50分 釜石市鵜住居(うのすまい)地区にある釜石東中学校と鵜住居小学校の跡地に着きました。

津波で被災した校舎はすでに取り壊されています。

東日本大震災の津波による死者・行方不明者が1,040人を数えた釜石市では、病気で学校を休んでいた子や自宅の裏に住むおばあさんを連れて逃げようとして津波に襲われた女子中学生など残念ながら5人の小中学生が亡くなりましたが、児童生徒2,921人が津波から逃れることができました。

釜石東中や鵜住居小など学校管理下にあった児童生徒に限らず、釜石小学校の児童など下校していた子どもたちも多くが自分で判断して高台に避難しました。

小中学生99.8%の生存率は「釜石の奇跡」と言われています。

子どもたちの命を救った背景には、「津波が来たら、取る物も取り敢えず、肉親にも構わずに、各自てんでんばらばらに一人で高台へと逃げろ」を意味する「津波てんでんこ」(Wikipedia)の思想がありました。

「てんでんこ」とは、明治三陸地震(1896年、明治29年)や昭和三陸地震(1933年、昭和8年)など度重なる地震による津波で大きな被害を受けた三陸地方沿岸部特有の思想です。

「肉親にも構わず」と聞くと薄情な気がしますが、家族を助けようとして一家全滅した事例が多かったことから生まれた、一人でも子孫を残そうとする究極の教訓です。

こうした土壌を生かして釜石市の小中学校で徹底して行われていたのが「津波防災教育」でした。

釜石市の津波防災教育は、どのようにして始まったのでしょうか。

群馬大学大学院の片田敏孝教授は2003年に三陸地方の住民の防災意識を調査した時、「危うさ」を感じました。

住民は、津波警報が発令されても「到来した津波は数十センチ」という繰り返しに慣れてしまい、いつの間にか、「津波が来たときには、指示された避難場所に行けばよい」「防波堤、防潮堤があるから大丈夫」という油断が生まれていたのです。

片田教授は、三陸地方の自治体に、共に防災教育に取り組むことを打診しました。

手を挙げたのが、釜石市でした。

ここ最近、津波警報が発令されても市民の避難は低調で、釜石市は危機感を強めてたからです。

片田教授は、まずは社会人教育を行おうと、講演会を何度か開催しましたが、来場するのは一部の市民ばかりでした。

そこで、糸口にしたのが学校教育。

防災教育を受けた小中学生は、いつか成人となり、家庭を持ち、結果的に社会全体の底上げにつながるからです。

当初は、小学校を訪ね、防災教育の実施を提案しても、反応は冷ややかでした。

防災教育の必要性を理解している教育長に相談したところ、平日の午後、全校を休校扱いにして、空いた時間帯に教員向けの防災講演会を実施する機会を与えてくれました。

その時、片田教授は「防災意識が不十分な今の釜石に育つ子どもたちは、今のままでは次に襲来する津波から逃れられない。そして、その津波は彼等の一生のうちにほぼ必ず襲来する」と訴えました。

自分の命を守ることが何にも増して重要なことと感じ取ってくれた多くの教員が、教授の呼びかけに応じ、2006年、「津波防災教育」が始まったのです。

子どもたちはどのように避難したのでしょうか。

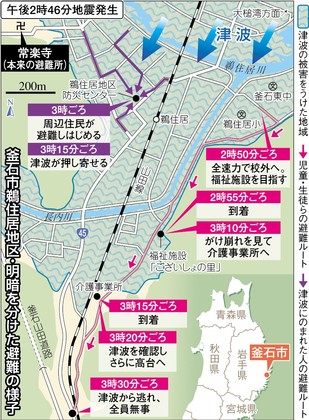

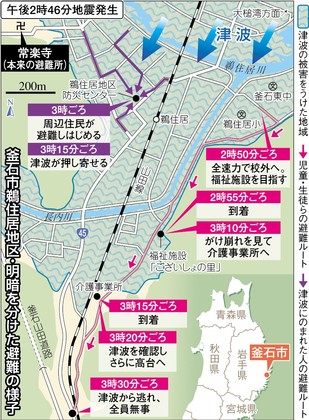

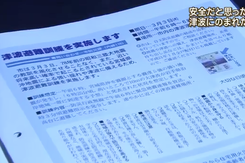

(中日新聞より)

(中日新聞より)

実際の避難ルートに合わせて、自動車で走ってみます。

地震発生。

釜石東中学校ではすでに授業が終了していて、1年生は帰りの会、2年生はクラブ活動中、3年生は卒業式の準備をしていた。

一方、釜石東中に隣接する鵜住居小学校は放課直前であり、多くの児童は校舎内に滞在していた。

釜石東中では、大きな揺れの最中、副校長が校内放送を使って全校生徒に避難の指示を出すことを試みた。

しかし、地震発生直後、停電になってしまったため、それをすることができない。

仕方なく、ハンドマイクで生徒に校庭への避難の呼びかけを試みるようとしたが、それは不要だった。

多くの生徒は地震の揺れの大きさから“ただ事”ではないことを察知し、各々で揺れから身を守るための最善の対応を行い、揺れがおさまった後に、自らの判断で校庭に集合し始めたのである。

そして、ある先生が生徒に向かって、「逃げろ」と叫ぶと、運動部員を先頭に全生徒は予め決めておいた第1避難場所、グループホーム「ございしょの里」に向け走り始めた。

一方の鵜住居小では、津波の襲来に備えて、全校児童を校舎の3階に移動させていた。

しかし、中学生が避難していく様子を見て、すぐに校外への避難を決断する。

釜石東中の生徒たちは、鵜住居小の児童にとって『率先避難者』となったのである。

児童たちは中学生のあとを追って、「ございしょの里」へ。

学校から約700m離れた「ございしょの里」まで走りきった小中学生はその場で点呼を取り、避難は無事に完了したかに見えた。

しかし、ございしょの里の職員や生徒数名が、建物の裏山の崖が崩れていることを発見する。

「ここも危険だから、もっと高いところに避難しよう」と生徒は先生に進言する。

釜石東中の先生は、さらに約400m先にある第2避難場所「やまざき機能訓練デイサービスホーム」への避難が可能であるかどうかの確認に走る。

避難可能の確認がとれ、小中学生は、さらにもう一度走り出す。

中学生は訓練した通りに、小学生の手を引き、避難を支援する。

避難の道中、園児を抱えながら、園児を乗せた散歩用の台車を押し、必死に避難する鵜住居保育園の保育士を生徒たちは目撃する。

ここでも生徒たちは教えられた通り、『助ける人』としての役割を果たすこととなる。

保育士と一緒に園児を抱え、台車を押し、必死に避難。

釜石東中と鵜住居小の生徒・児童及び教職員、鵜住居保育園の園児・保育士、近隣の病院の患者、ございしょの里の入所者など、全部で700名以上が一斉に「やまざきデイサービスホーム」に逃げた。(写真:内閣府「東日本大震災から学ぶ」より))

高台にある「やまざきデイサービスホーム」に到着。

点呼を取り始めたとき、消防団員や周辺にいた地域住民の「津波が堤防を越えた!」という叫び声が。

振り返ると、津波が町を襲っていた。(写真:和歌山県津波防災教育指導の手引きより)

「逃げろ」「止まるな」「自分の命は自分で守れ」先生が大声で叫んだ。

全員がさらに高台の国道45号線にある石材店展示場を目指して駆け上がる。

ようやく石材店展示場に到着。

しばらくのち、避難している場所が屋外であったため、屋内で滞在可能な場所への避難を開始する。

トラックでピストン輸送してもらい、地震の6日前に開通したばかりの釜石山田道路(縦貫道)を通って、旧釜石第一中学校体育館まで移動し、そこで一晩を過ごした。

翌日、鵜住居小学校の児童は甲子小学校へ、釜石東小学校の生徒は甲子中学校へと移送してもらい、避難生活を送ることとなった。

こうして、津波襲来時に学校管理下にあった鵜住居小学校、釜石東中学校の児童・生徒約570人は無事に津波から生き残った。

釜石東中は3階まで浸水。(以下写真3枚:和歌山県津波防災教育指導の手引きより)

鵜住居小を襲った津波は校舎を超えました。

最初に避難した「ございしょの里」にも津波が押し寄せました。

片田教授は、釜石東中で5年前から防災教育に取り組んできました。

避難訓練だけでなく、津波のメカニズムを学び、通学路の防災マップを作製するなど、年70時間の総合学習の3分の1を費やしていました。

防災教育の3つの原則、「①想定を信じるな、②最善をつくせ、③率先避難者たれ」を徹底して指導。

この原則で、両校の避難行動をみてみると、この地区が浸水想定区域外という想定にかまわず、釜石東中の生徒らは地震後すぐ避難を開始(①)。

鵜住居小は中学生が避難したのをみて学校から出た。両校は一つ目の避難所でがけ崩れをみて、さらに避難(以上②)。

避難は中学のサッカー部員に端を発し、途中で合流した保育園児や周囲の住民も含め、多くの人を避難行動にかりたてた(③)。

一方、鵜住居小では、地域住民の参加も呼びかけた上での釜石東中との合同避難訓練を実施していました。

また、片田教授は、子どもたちに家庭でこんな会話をさせたと言います。

「僕は絶対に逃げる。信じて。だからお母さんも逃げて」

実際、鵜住居小に娘3人がいた美容院勤務岩崎久美子さんは地震後、海に近い小学校へ向かわず、自宅から高台へと避難して助かりました。

「心配でしたが、子どもは避難しているはず…、と自分に言い聞かせた」

「釜石の奇跡」は決して偶然起きたものではないのです!

<参照>

・動画:現場の戦い「津波てんでんこ 釜石東中・鵜住居小」(土木学会東日本大震災アーカイブ)

防災教育から生まれた『釜石の奇跡』-片田教授に聞く-(前半)(YouTube)

防災教育から生まれた『釜石の奇跡』-片田教授に聞く-(後半)(YouTube)

津波てんでんこ「釜石市鵜住居」(YouTube)

・「片田敏孝先生のいのちを守る特別授業」(NHK)

・「小中学生の生存率99.8%は奇跡じゃない」(WEDGE Infinity)

・鵜住居小学校・釜石東中学校におけるこれまでの活動と津波襲来時の対応(群馬大学災害社会工学研究室)

・釜石、生死分けた津波避難 明暗・上(中日新聞)

・東日本大震災から学ぶ 〜いかに生き延びたか〜(内閣府)

・焦点/防災教育「奇跡」呼ぶ/生存率99.8%、釜石の小中学生(河北新報社)

・インド洋津波に関する報道が釜石市民の意識・行動に与えた影響に関する実態調査報告書(群馬大学災害社会工学研究室)

・復興へのビジョンを語る「生徒全員が生き延びることができたー齋藤・釜石東中生徒指導部長」(全労済)

・「奇跡はいかに起きたか 釜石の防災教育ー2(産経新聞)

・ 学校における 防災教育

食事をして調布に帰ります。

津波で被災した校舎はすでに取り壊されています。

東日本大震災の津波による死者・行方不明者が1,040人を数えた釜石市では、病気で学校を休んでいた子や自宅の裏に住むおばあさんを連れて逃げようとして津波に襲われた女子中学生など残念ながら5人の小中学生が亡くなりましたが、児童生徒2,921人が津波から逃れることができました。

釜石東中や鵜住居小など学校管理下にあった児童生徒に限らず、釜石小学校の児童など下校していた子どもたちも多くが自分で判断して高台に避難しました。

小中学生99.8%の生存率は「釜石の奇跡」と言われています。

子どもたちの命を救った背景には、「津波が来たら、取る物も取り敢えず、肉親にも構わずに、各自てんでんばらばらに一人で高台へと逃げろ」を意味する「津波てんでんこ」(Wikipedia)の思想がありました。

「てんでんこ」とは、明治三陸地震(1896年、明治29年)や昭和三陸地震(1933年、昭和8年)など度重なる地震による津波で大きな被害を受けた三陸地方沿岸部特有の思想です。

「肉親にも構わず」と聞くと薄情な気がしますが、家族を助けようとして一家全滅した事例が多かったことから生まれた、一人でも子孫を残そうとする究極の教訓です。

こうした土壌を生かして釜石市の小中学校で徹底して行われていたのが「津波防災教育」でした。

釜石市の津波防災教育は、どのようにして始まったのでしょうか。

群馬大学大学院の片田敏孝教授は2003年に三陸地方の住民の防災意識を調査した時、「危うさ」を感じました。

住民は、津波警報が発令されても「到来した津波は数十センチ」という繰り返しに慣れてしまい、いつの間にか、「津波が来たときには、指示された避難場所に行けばよい」「防波堤、防潮堤があるから大丈夫」という油断が生まれていたのです。

片田教授は、三陸地方の自治体に、共に防災教育に取り組むことを打診しました。

手を挙げたのが、釜石市でした。

ここ最近、津波警報が発令されても市民の避難は低調で、釜石市は危機感を強めてたからです。

片田教授は、まずは社会人教育を行おうと、講演会を何度か開催しましたが、来場するのは一部の市民ばかりでした。

そこで、糸口にしたのが学校教育。

防災教育を受けた小中学生は、いつか成人となり、家庭を持ち、結果的に社会全体の底上げにつながるからです。

当初は、小学校を訪ね、防災教育の実施を提案しても、反応は冷ややかでした。

防災教育の必要性を理解している教育長に相談したところ、平日の午後、全校を休校扱いにして、空いた時間帯に教員向けの防災講演会を実施する機会を与えてくれました。

その時、片田教授は「防災意識が不十分な今の釜石に育つ子どもたちは、今のままでは次に襲来する津波から逃れられない。そして、その津波は彼等の一生のうちにほぼ必ず襲来する」と訴えました。

自分の命を守ることが何にも増して重要なことと感じ取ってくれた多くの教員が、教授の呼びかけに応じ、2006年、「津波防災教育」が始まったのです。

子どもたちはどのように避難したのでしょうか。

(中日新聞より)

(中日新聞より)実際の避難ルートに合わせて、自動車で走ってみます。

地震発生。

釜石東中学校ではすでに授業が終了していて、1年生は帰りの会、2年生はクラブ活動中、3年生は卒業式の準備をしていた。

一方、釜石東中に隣接する鵜住居小学校は放課直前であり、多くの児童は校舎内に滞在していた。

釜石東中では、大きな揺れの最中、副校長が校内放送を使って全校生徒に避難の指示を出すことを試みた。

しかし、地震発生直後、停電になってしまったため、それをすることができない。

仕方なく、ハンドマイクで生徒に校庭への避難の呼びかけを試みるようとしたが、それは不要だった。

多くの生徒は地震の揺れの大きさから“ただ事”ではないことを察知し、各々で揺れから身を守るための最善の対応を行い、揺れがおさまった後に、自らの判断で校庭に集合し始めたのである。

そして、ある先生が生徒に向かって、「逃げろ」と叫ぶと、運動部員を先頭に全生徒は予め決めておいた第1避難場所、グループホーム「ございしょの里」に向け走り始めた。

一方の鵜住居小では、津波の襲来に備えて、全校児童を校舎の3階に移動させていた。

しかし、中学生が避難していく様子を見て、すぐに校外への避難を決断する。

釜石東中の生徒たちは、鵜住居小の児童にとって『率先避難者』となったのである。

児童たちは中学生のあとを追って、「ございしょの里」へ。

学校から約700m離れた「ございしょの里」まで走りきった小中学生はその場で点呼を取り、避難は無事に完了したかに見えた。

しかし、ございしょの里の職員や生徒数名が、建物の裏山の崖が崩れていることを発見する。

「ここも危険だから、もっと高いところに避難しよう」と生徒は先生に進言する。

釜石東中の先生は、さらに約400m先にある第2避難場所「やまざき機能訓練デイサービスホーム」への避難が可能であるかどうかの確認に走る。

避難可能の確認がとれ、小中学生は、さらにもう一度走り出す。

中学生は訓練した通りに、小学生の手を引き、避難を支援する。

避難の道中、園児を抱えながら、園児を乗せた散歩用の台車を押し、必死に避難する鵜住居保育園の保育士を生徒たちは目撃する。

ここでも生徒たちは教えられた通り、『助ける人』としての役割を果たすこととなる。

保育士と一緒に園児を抱え、台車を押し、必死に避難。

釜石東中と鵜住居小の生徒・児童及び教職員、鵜住居保育園の園児・保育士、近隣の病院の患者、ございしょの里の入所者など、全部で700名以上が一斉に「やまざきデイサービスホーム」に逃げた。(写真:内閣府「東日本大震災から学ぶ」より))

高台にある「やまざきデイサービスホーム」に到着。

点呼を取り始めたとき、消防団員や周辺にいた地域住民の「津波が堤防を越えた!」という叫び声が。

振り返ると、津波が町を襲っていた。(写真:和歌山県津波防災教育指導の手引きより)

「逃げろ」「止まるな」「自分の命は自分で守れ」先生が大声で叫んだ。

全員がさらに高台の国道45号線にある石材店展示場を目指して駆け上がる。

ようやく石材店展示場に到着。

しばらくのち、避難している場所が屋外であったため、屋内で滞在可能な場所への避難を開始する。

トラックでピストン輸送してもらい、地震の6日前に開通したばかりの釜石山田道路(縦貫道)を通って、旧釜石第一中学校体育館まで移動し、そこで一晩を過ごした。

翌日、鵜住居小学校の児童は甲子小学校へ、釜石東小学校の生徒は甲子中学校へと移送してもらい、避難生活を送ることとなった。

こうして、津波襲来時に学校管理下にあった鵜住居小学校、釜石東中学校の児童・生徒約570人は無事に津波から生き残った。

釜石東中は3階まで浸水。(以下写真3枚:和歌山県津波防災教育指導の手引きより)

鵜住居小を襲った津波は校舎を超えました。

最初に避難した「ございしょの里」にも津波が押し寄せました。

片田教授は、釜石東中で5年前から防災教育に取り組んできました。

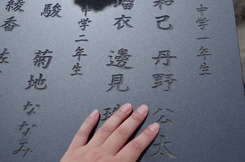

避難訓練だけでなく、津波のメカニズムを学び、通学路の防災マップを作製するなど、年70時間の総合学習の3分の1を費やしていました。

防災教育の3つの原則、「①想定を信じるな、②最善をつくせ、③率先避難者たれ」を徹底して指導。

この原則で、両校の避難行動をみてみると、この地区が浸水想定区域外という想定にかまわず、釜石東中の生徒らは地震後すぐ避難を開始(①)。

鵜住居小は中学生が避難したのをみて学校から出た。両校は一つ目の避難所でがけ崩れをみて、さらに避難(以上②)。

避難は中学のサッカー部員に端を発し、途中で合流した保育園児や周囲の住民も含め、多くの人を避難行動にかりたてた(③)。

一方、鵜住居小では、地域住民の参加も呼びかけた上での釜石東中との合同避難訓練を実施していました。

また、片田教授は、子どもたちに家庭でこんな会話をさせたと言います。

「僕は絶対に逃げる。信じて。だからお母さんも逃げて」

実際、鵜住居小に娘3人がいた美容院勤務岩崎久美子さんは地震後、海に近い小学校へ向かわず、自宅から高台へと避難して助かりました。

「心配でしたが、子どもは避難しているはず…、と自分に言い聞かせた」

「釜石の奇跡」は決して偶然起きたものではないのです!

<参照>

・動画:現場の戦い「津波てんでんこ 釜石東中・鵜住居小」(土木学会東日本大震災アーカイブ)

防災教育から生まれた『釜石の奇跡』-片田教授に聞く-(前半)(YouTube)

防災教育から生まれた『釜石の奇跡』-片田教授に聞く-(後半)(YouTube)

津波てんでんこ「釜石市鵜住居」(YouTube)

・「片田敏孝先生のいのちを守る特別授業」(NHK)

・「小中学生の生存率99.8%は奇跡じゃない」(WEDGE Infinity)

・鵜住居小学校・釜石東中学校におけるこれまでの活動と津波襲来時の対応(群馬大学災害社会工学研究室)

・釜石、生死分けた津波避難 明暗・上(中日新聞)

・東日本大震災から学ぶ 〜いかに生き延びたか〜(内閣府)

・焦点/防災教育「奇跡」呼ぶ/生存率99.8%、釜石の小中学生(河北新報社)

・インド洋津波に関する報道が釜石市民の意識・行動に与えた影響に関する実態調査報告書(群馬大学災害社会工学研究室)

・復興へのビジョンを語る「生徒全員が生き延びることができたー齋藤・釜石東中生徒指導部長」(全労済)

・「奇跡はいかに起きたか 釜石の防災教育ー2(産経新聞)

・ 学校における 防災教育

食事をして調布に帰ります。

2013年08月16日

東日本大震災被災地訪問2日目⑥ 「釜石市消防団第6分団屯所」

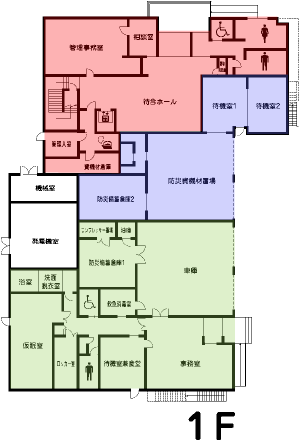

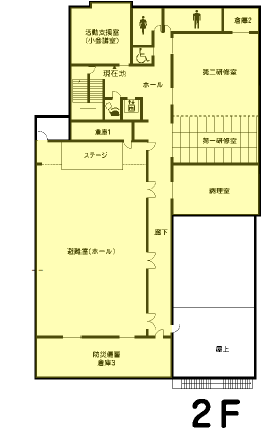

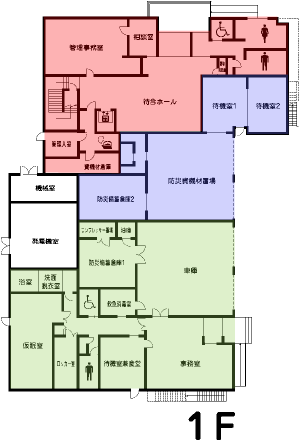

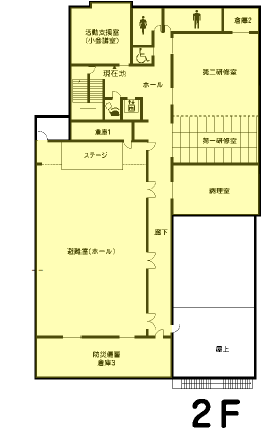

1階の左側が釜石消防署鵜住居(うのすまい)出張所、右側が釜石市消防団第6分団第1部屯所。2階は鵜住居地区防災センター。

消防団第6分団屯所。

屯所の中には、半纏、防火服等が点在していました。

団員の安否が気になります。

(右)消防操法競技会準優勝カップ

まとい

待機室

釜石市消防団第6部では、津波が来るのが分かっていても、住民を避難させたり、ポンプ車を移動させようとして、部長1名と団員2名が亡くなりました。

同じ消防団員として、命を賭した献身的な活動に心から敬意を表するとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。

・「大丈夫の思い込みが生死を分けた」釜石市消防団本部 鈴木堅一分団長、「高いところにいろ、せっかく助かった命だ」第6分団 佐々幸雄副分団長〜「消防団の闘い」(日本消防協会)

「釜石の奇跡」と呼ばれた釜石東中学校と鵜住居小学校の跡地に向かいます。

消防団第6分団屯所。

屯所の中には、半纏、防火服等が点在していました。

団員の安否が気になります。

(右)消防操法競技会準優勝カップ

まとい

待機室

釜石市消防団第6部では、津波が来るのが分かっていても、住民を避難させたり、ポンプ車を移動させようとして、部長1名と団員2名が亡くなりました。

同じ消防団員として、命を賭した献身的な活動に心から敬意を表するとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。

・「大丈夫の思い込みが生死を分けた」釜石市消防団本部 鈴木堅一分団長、「高いところにいろ、せっかく助かった命だ」第6分団 佐々幸雄副分団長〜「消防団の闘い」(日本消防協会)

「釜石の奇跡」と呼ばれた釜石東中学校と鵜住居小学校の跡地に向かいます。

2013年08月16日

東日本大震災被災地訪問2日目⑤ 釜石市「鵜住居地区防災センター」

15時50分 釜石市の鵜住居(うのすまい)地区防災センターに着きました。

家族は初めてですが、私は先月21日に訪ねて以来です。

その時は、釜石消防署鵜住居出張所と消防団第6分団屯所は分かったものの、入り口が別の防災センターには気が付きませんでした。

帰宅してから、防災センターは出張所、屯所との複合施設であることを知りました。(2013.7.21ブログ)

防災センターは、海岸線から約1.2 km、鵜住居川から約200mの鵜住居地区の中心部にあります。(地図:鵜住居地区防災センターにおける東日本大震災津波調査委員会「中間報告書」より)

「中間報告書」によると、防災センターに避難した近隣住民、施設関係者は244名と推計されています。

生存者は34名しかいないので、210名がここで犠牲になったことになります。

ただし、平成24年11月現在、防災センターに避難しセンター内で身元が確認された犠牲者は69名、防災センターに避難しセンター周辺で身元が確認された犠牲者が27名となっています。

かみさんと娘は建物の中に入るのを嫌がったので、ひとりで防災センターの中に入ります。

防災センターは鉄筋の2階建て。

1階はそのまま津波にのみ込まれました。

天井はすべて剥がれ落ち、骨組みがむき出しになっています。

1階エレベーター

祭壇がつくられていました。

2階に上がります。

案内図がありました。

2階ホールから避難室方向。

エレベーター

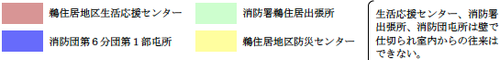

男子トイレ。天井に津波の跡が。

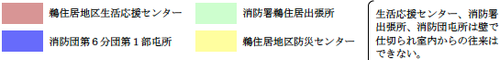

天井と壁との間に本が挟まっていました。

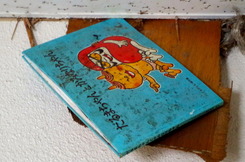

廊下の天井

第2研修室

2階の天井近くに達した津波の痕跡。残された空間は20cmほど。

このわずかな空間が30数名を救いました。

調理室

窓ガラスの割れ方が津波の威力を語っています。

一番奥にある防災備蓄倉庫

津波の力で天井が上がっています。

最も多くの方が亡くなった避難室(ホール)

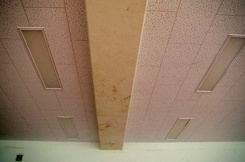

祭壇に遺族の手紙が貼ってありました。

私は月命日のたび、この場所に来て居る遺族の一人です。

ここで娘とまだお腹の中にいる孫を亡くしました。

この破壊された建物をみて 手を合せ 多くの方々の尊い命、娘の命は無駄にしてはいけないのではないかと強く思っています。

ここは 私達家族にとって 言い表すことの出来ないほど 辛く嫌な場所です。

それでも、娘に会えるような気がして… 娘と話が出来るような気がして 月命日にはここに来て手を合せています

ところが先日 この多くの犠牲者を出した 防災センターを取り壊しのニュースを見てから 多くの疑問を感じています。

取り壊した娘達の働いていた職場の園舎の時も 何も知らされることなく行なわれたのです。

今度は この防災センターさえも 取り壊しが遺族会から決定されたというニュースを聞きました。

私達も遺族です。

何処に住んでいても遺族です。

どうしてこのような大事なことが 今回もまた一切知らされないまま決まってしまうのでしょうか

遺族の一人として 決まった過程について明らかにしてほしいと思っています。

このような疑問を持っているのは私達家族だけなのでしょうか…。

先日、釜石市長さん 遺族会会長さんにそれぞれ手紙を出していますが 取り上げてさえくれないのではないでしょうか…。

私は、取り壊しには、反対です

津波で破壊されたこの建物を「もの言わぬ語り部」として 永遠に残して欲しいと思っています。

今でも ここに多くの方々が訪れている姿を目にしますが ひと目で防災教育の在り方や大切さを学んで帰って下さっていると思います。

多くの尊い命を犠牲にした防災センターを取り壊して 何もなかったことにしようとしているように思えてなりません

これ程多くの尊い命を無駄にしてはいけない。

この現実を知っていただきたい。

どうか取り壊さず残していただきたいと思います

私たちは、海で生活しています。

今ここで生きていくためにも 同じ過ちは絶対に許されないと思います

私たちと思いを一緒にする方も多くおられると思い遺族の一人として 今 出来ることをしようとして このような手紙を書きました。

平成25年8月12日

大船渡市

寺澤 仲子

(※句読点は原文のまま。住所の後半は略しました。写真は住所後半部分修正)

寺澤仲子さんの長女理香子さん(当時31歳)は、防災センターの隣にあった市立鵜住居幼稚園の臨時教諭でした。

妊娠9カ月で、震災当日は産休前の最後の出勤日。

同僚とセンターに避難し、おなかにいた「陽彩芽(ひいめ)ちゃん」とともに犠牲になりました。

4日前に女の子と分かり、「太陽のように明るく、彩りをもった人生を」との願いを込め、夫浩一さん(44)と名付けたばかりでした。

天井の梁には、津波によると思われる泥の跡が残っていました。

防災センターは、津波の時に避難する1次避難場所ではなく、その後に生活する拠点避難所に位置づけられていました。

なぜ住民は防災センターに避難してしまったのでしょうか。

このような悲劇が起きてしまった原因は何だったのでしょうか。

①釜石市は、消防署鵜住居出張所・消防団第6分団屯所・生活応援センター・地区防災センターを複合施設として整備。施設名称を「鵜住居地区防災センター」とし、平成22年2月1日に開所式を行った。

②それまでの鵜住居地区の津波避難訓練は、鵜住神社境内、常楽寺裏山を津波1次避難場所として実施してきた。

③当時の津波避難訓練の課題は、参加者が少ないこと。その要因の一つは津波1次避難場所までの距離が遠いことにあった。

④近年、三陸沖地震による大津波の発生の確率が高まっている状況下、市や自主防災会は、訓練参加人数を上げることが喫緊の課題と認識していた。

⑤防災センターの改築を機に、自主防災会から、住民の避難行動を促し参加者数を高めるため、防災センターを仮の津波1次避難場所として津波避難訓練を実施したいとの要請があった。

⑥市は、自主防災会と協議し、実際の津波の場合は決められた「津波1次避難場所」に避難することを条件に、防災センターを「仮の津波1次避難場所」として津波避難訓練を実施することを了承した。

⑦防災センターが開所した月の28日、チリで発生した地震による大津波警報が発表された際、防災センターに34人の住民が避難した。

⑧平成22年5月の釜石市津波避難訓練では、68人の住民が防災センターに避難し、津波避難訓練に参加した。

⑨大震災8日前の3月3日の市主催の津波避難訓練では、早朝6時という時間にも関わらず101名もの多くの住民が参加した。

⑩震災直前の3月9日、三陸沖地震地震が発生した際も、防災センターに避難した人がいた。

⑪しかし、このような事態を受けても、市は住民に対し、「津波1次避難場所は鵜住神社境内と常楽寺裏山で、防災センターではない」旨の告知を行わなかった。

⑫3月11日大震災発生後、多くの住民は訓練通り、防災センターに避難してしまった。

※避難場所・避難所等の呼称について

1.津波避難場所

津波注意報、津波警報が発表されたときに一次的に避難する高台などで、1次避難場所、緊急避難場所とも呼ばれる。

2.拠点避難所

大規模な災害が発生し、市が地域に「避難勧告」や「避難指示」を発令したときに、災害内容(規模・地域など)に応じて開設する中・長期の避難生活を前提とした避難所。

屋上に人が立っているのが防災センター。2階部分のほとんどが水没しています。

(写真:以上5枚=「鵜住居地区の津波被害」より)

市の「生存者への聞き取り調査」によれば、防災センターが1次避難場所であると誤って認識している人や、防災センターの完成によって1次避難場所が変更になったと勘違いしている人が少なくありませんでした。

避難訓練で幾度も防災センターを使用する過程で、住民の間に「防災センターが避難場所」という認識が広り、それが相乗効果となって震災当日に多くの住民を防災センターに向かわせる要因となってしまったのです。

一方、全国から視察訪問が相次ぐ中、遺族連絡会や鵜住居地区復興まちづくり協議会などは連名で今年7月8日、防災センターの早期解体を野田武則市長に要望。

解体の是非を検討する「震災メモリアルパーク整備検討委員会」が7月29日に同意し、釜石市は解体することを決めました。

被災当時の姿を残す「震災遺構」として保存を望む声もありましたが、つらい記憶がよみがえるとして解体を求める遺族らの心情に配慮した結果です。

10月にも工事に着手する予定です。

野田市長は「教訓として残すべきだとの議論もあるが、遺族の意思を尊重するとの判断に達した。市の公共施設で多くの尊い命が失われたことは市にも責任があり、申し訳なく思う」と話しています。

<参照>

・動画:釜石市 鵜住居地区の津波被害(テレビ朝日)

・釜石市鵜住居地区防災センターにおける東日本大震災津波調査委員会「中間報告書」

・鵜住居地区防災センターに関する検証と対策について(釜石市災害対策本部)

・訓練で使ったのに…津波にのまれた拠点避難所(読売新聞)

・建物消えても「ここで娘と語らう」(毎日新聞)

・津波被害:鵜住居地区防災センター解体決まる 岩手・釜石(毎日新聞)

・釜石、生死分けた津波避難 明暗(上)(中日新聞)

・被害が大きかった釜石市鵜住居は(Business Media 誠)

・調査委「市の責任重い」 釜石・鵜住居防災センター(岩手日報)

・3.11 462)鵜住居地区防災センター(朝日新聞)

隣接する消防団第6分団屯所を訪ねます。

家族は初めてですが、私は先月21日に訪ねて以来です。

その時は、釜石消防署鵜住居出張所と消防団第6分団屯所は分かったものの、入り口が別の防災センターには気が付きませんでした。

帰宅してから、防災センターは出張所、屯所との複合施設であることを知りました。(2013.7.21ブログ)

防災センターは、海岸線から約1.2 km、鵜住居川から約200mの鵜住居地区の中心部にあります。(地図:鵜住居地区防災センターにおける東日本大震災津波調査委員会「中間報告書」より)

「中間報告書」によると、防災センターに避難した近隣住民、施設関係者は244名と推計されています。

生存者は34名しかいないので、210名がここで犠牲になったことになります。

ただし、平成24年11月現在、防災センターに避難しセンター内で身元が確認された犠牲者は69名、防災センターに避難しセンター周辺で身元が確認された犠牲者が27名となっています。

かみさんと娘は建物の中に入るのを嫌がったので、ひとりで防災センターの中に入ります。

防災センターは鉄筋の2階建て。

1階はそのまま津波にのみ込まれました。

天井はすべて剥がれ落ち、骨組みがむき出しになっています。

1階エレベーター

祭壇がつくられていました。

2階に上がります。

案内図がありました。

(「中間報告書」より)

2階ホールから避難室方向。

エレベーター

男子トイレ。天井に津波の跡が。

天井と壁との間に本が挟まっていました。

廊下の天井

第2研修室

2階の天井近くに達した津波の痕跡。残された空間は20cmほど。

このわずかな空間が30数名を救いました。

調理室

窓ガラスの割れ方が津波の威力を語っています。

一番奥にある防災備蓄倉庫

津波の力で天井が上がっています。

最も多くの方が亡くなった避難室(ホール)

祭壇に遺族の手紙が貼ってありました。

私は月命日のたび、この場所に来て居る遺族の一人です。

ここで娘とまだお腹の中にいる孫を亡くしました。

この破壊された建物をみて 手を合せ 多くの方々の尊い命、娘の命は無駄にしてはいけないのではないかと強く思っています。

ここは 私達家族にとって 言い表すことの出来ないほど 辛く嫌な場所です。

それでも、娘に会えるような気がして… 娘と話が出来るような気がして 月命日にはここに来て手を合せています

ところが先日 この多くの犠牲者を出した 防災センターを取り壊しのニュースを見てから 多くの疑問を感じています。

取り壊した娘達の働いていた職場の園舎の時も 何も知らされることなく行なわれたのです。

今度は この防災センターさえも 取り壊しが遺族会から決定されたというニュースを聞きました。

私達も遺族です。

何処に住んでいても遺族です。

どうしてこのような大事なことが 今回もまた一切知らされないまま決まってしまうのでしょうか

遺族の一人として 決まった過程について明らかにしてほしいと思っています。

このような疑問を持っているのは私達家族だけなのでしょうか…。

先日、釜石市長さん 遺族会会長さんにそれぞれ手紙を出していますが 取り上げてさえくれないのではないでしょうか…。

私は、取り壊しには、反対です

津波で破壊されたこの建物を「もの言わぬ語り部」として 永遠に残して欲しいと思っています。

今でも ここに多くの方々が訪れている姿を目にしますが ひと目で防災教育の在り方や大切さを学んで帰って下さっていると思います。

多くの尊い命を犠牲にした防災センターを取り壊して 何もなかったことにしようとしているように思えてなりません

これ程多くの尊い命を無駄にしてはいけない。

この現実を知っていただきたい。

どうか取り壊さず残していただきたいと思います

私たちは、海で生活しています。

今ここで生きていくためにも 同じ過ちは絶対に許されないと思います

私たちと思いを一緒にする方も多くおられると思い遺族の一人として 今 出来ることをしようとして このような手紙を書きました。

平成25年8月12日

大船渡市

寺澤 仲子

(※句読点は原文のまま。住所の後半は略しました。写真は住所後半部分修正)

寺澤仲子さんの長女理香子さん(当時31歳)は、防災センターの隣にあった市立鵜住居幼稚園の臨時教諭でした。

妊娠9カ月で、震災当日は産休前の最後の出勤日。

同僚とセンターに避難し、おなかにいた「陽彩芽(ひいめ)ちゃん」とともに犠牲になりました。

4日前に女の子と分かり、「太陽のように明るく、彩りをもった人生を」との願いを込め、夫浩一さん(44)と名付けたばかりでした。

天井の梁には、津波によると思われる泥の跡が残っていました。

防災センターは、津波の時に避難する1次避難場所ではなく、その後に生活する拠点避難所に位置づけられていました。

なぜ住民は防災センターに避難してしまったのでしょうか。

このような悲劇が起きてしまった原因は何だったのでしょうか。

①釜石市は、消防署鵜住居出張所・消防団第6分団屯所・生活応援センター・地区防災センターを複合施設として整備。施設名称を「鵜住居地区防災センター」とし、平成22年2月1日に開所式を行った。

②それまでの鵜住居地区の津波避難訓練は、鵜住神社境内、常楽寺裏山を津波1次避難場所として実施してきた。

③当時の津波避難訓練の課題は、参加者が少ないこと。その要因の一つは津波1次避難場所までの距離が遠いことにあった。

④近年、三陸沖地震による大津波の発生の確率が高まっている状況下、市や自主防災会は、訓練参加人数を上げることが喫緊の課題と認識していた。

⑤防災センターの改築を機に、自主防災会から、住民の避難行動を促し参加者数を高めるため、防災センターを仮の津波1次避難場所として津波避難訓練を実施したいとの要請があった。

⑥市は、自主防災会と協議し、実際の津波の場合は決められた「津波1次避難場所」に避難することを条件に、防災センターを「仮の津波1次避難場所」として津波避難訓練を実施することを了承した。

⑦防災センターが開所した月の28日、チリで発生した地震による大津波警報が発表された際、防災センターに34人の住民が避難した。

⑧平成22年5月の釜石市津波避難訓練では、68人の住民が防災センターに避難し、津波避難訓練に参加した。

⑨大震災8日前の3月3日の市主催の津波避難訓練では、早朝6時という時間にも関わらず101名もの多くの住民が参加した。

⑩震災直前の3月9日、三陸沖地震地震が発生した際も、防災センターに避難した人がいた。

⑪しかし、このような事態を受けても、市は住民に対し、「津波1次避難場所は鵜住神社境内と常楽寺裏山で、防災センターではない」旨の告知を行わなかった。

⑫3月11日大震災発生後、多くの住民は訓練通り、防災センターに避難してしまった。

※避難場所・避難所等の呼称について

1.津波避難場所

津波注意報、津波警報が発表されたときに一次的に避難する高台などで、1次避難場所、緊急避難場所とも呼ばれる。

2.拠点避難所

大規模な災害が発生し、市が地域に「避難勧告」や「避難指示」を発令したときに、災害内容(規模・地域など)に応じて開設する中・長期の避難生活を前提とした避難所。

屋上に人が立っているのが防災センター。2階部分のほとんどが水没しています。

(写真:以上5枚=「鵜住居地区の津波被害」より)

市の「生存者への聞き取り調査」によれば、防災センターが1次避難場所であると誤って認識している人や、防災センターの完成によって1次避難場所が変更になったと勘違いしている人が少なくありませんでした。

避難訓練で幾度も防災センターを使用する過程で、住民の間に「防災センターが避難場所」という認識が広り、それが相乗効果となって震災当日に多くの住民を防災センターに向かわせる要因となってしまったのです。

一方、全国から視察訪問が相次ぐ中、遺族連絡会や鵜住居地区復興まちづくり協議会などは連名で今年7月8日、防災センターの早期解体を野田武則市長に要望。

解体の是非を検討する「震災メモリアルパーク整備検討委員会」が7月29日に同意し、釜石市は解体することを決めました。

被災当時の姿を残す「震災遺構」として保存を望む声もありましたが、つらい記憶がよみがえるとして解体を求める遺族らの心情に配慮した結果です。

10月にも工事に着手する予定です。

野田市長は「教訓として残すべきだとの議論もあるが、遺族の意思を尊重するとの判断に達した。市の公共施設で多くの尊い命が失われたことは市にも責任があり、申し訳なく思う」と話しています。

<参照>

・動画:釜石市 鵜住居地区の津波被害(テレビ朝日)

・釜石市鵜住居地区防災センターにおける東日本大震災津波調査委員会「中間報告書」

・鵜住居地区防災センターに関する検証と対策について(釜石市災害対策本部)

・訓練で使ったのに…津波にのまれた拠点避難所(読売新聞)

・建物消えても「ここで娘と語らう」(毎日新聞)

・津波被害:鵜住居地区防災センター解体決まる 岩手・釜石(毎日新聞)

・釜石、生死分けた津波避難 明暗(上)(中日新聞)

・被害が大きかった釜石市鵜住居は(Business Media 誠)

・調査委「市の責任重い」 釜石・鵜住居防災センター(岩手日報)

・3.11 462)鵜住居地区防災センター(朝日新聞)

隣接する消防団第6分団屯所を訪ねます。

2013年08月16日

東日本大震災被災地訪問2日目④ 陸前高田市「奇跡の一本松」

13時25分 陸前高田市「奇跡の一本松」に着きました。

遠方に「一本松」が見えます。

専用駐車場に車をとめて、歩行者用通路を歩きます。

「奇跡の一本松」と「陸前高田ユースホステル」。

陸前高田ユースホステルは、津波により建物が崩壊するなど大きな被害を受けましたが、2011年1月より営業を休止していたため、人的災害はありませんでした。

この建物が奇跡の一本松の海側に立地していたことから、緩衝材となって波の力を弱め、奇跡の一本松が残ったと言われています。

高田松原は、約350年前から先人たちが植林を行い、市民の手で守り育ててきました。

市民はもとより県内外の来訪者から四季を通して愛される高田松原は、まさに陸前高田市の象徴とも言える存在でした。

平成23年3月11日、陸前高田市を地震と大津波が襲いました。

死者、行方不明者は2,000人近くにのぼり、市街地や海沿いの集落は壊滅しました。

過去の度重なる津波から高田のまちを守ってきた、約7万本と言われる高田松原も10メートルを超える大津波に呑み込まれ、ほとんどが流されてしまいました。

その中で唯一耐え残ったのが「奇跡の一本松」です。

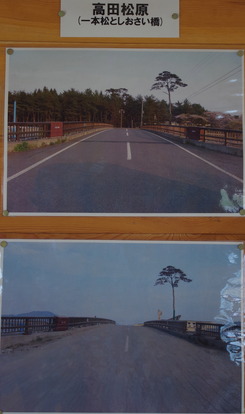

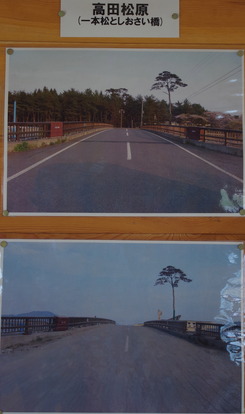

駐車場の売店に被災前の高田松原の写真が掲示されていました。

被災前後

津波に耐えて奇跡的に残った一本松でしたが、海水により深刻なダメージを受け、2012年5月に枯死が確認されました。

しかし、震災直後から、市民のみならず全世界の人々に復興のシンボルとして親しまれてきた一本松を、今後も後世に受け継いでいくために、陸前高田市ではモニュメントとして保存整備することにしました。

それが「奇跡の一本松 保存プロジェクト」です。

2012年9月、最後に残った松の木が伐採されました。

切られた松は防腐処理を施した上で元の場所に戻す復元工事が行われ、2013年7月に完成式典が行われました。

なお、この一本松の復元事業費約1億5千万円は陸前高田市による募金運動により賄われました。

奇跡の一本松の近くに道の駅 高田松原(タピック45)がありました。

震災前は高田松原物産館やレストラン、観光協会などが入っていて、陸前高田市の観光拠点として活用されていました。

中を見てみると・・・

凄まじい光景が。

タピック45の向かいに東日本大震災追悼施設が建っていました。

犠牲になった人を慰霊する場となっていた市役所庁舎および市民会館が取り壊されたことから、2013年1月18日に追悼の場としてタピック45敷地内に建設されました。

木造平屋建てで、被災した高田松原の松を使っています。

施設内には緑御影石の慰霊碑や献花台が設けられました。

また、全国各地から贈られた千羽鶴と被災前後の市街地の写真なども展示されていました。

震災前後の写真

市役所跡地と市役所の斜め向かいにあった市民会館跡地に行ってみます。

両施設とも既に解体されているため、GPSが頼りです。

右側に市役所、左側に市民会館があったと思われます。

被災直後の写真。右:市役所、左:市民会館

この2つの施設に避難した住民や市職員など100人以上が亡くなりました。

特に市の指定避難場所だった市民会館には、70~80人が避難しましたが、助かったのは十数人だけでした。

市指定避難場所だった市民体育館も津波が直撃。

避難した約100人のうち助かったのは3人だけでした。

体育館は海抜約3メートルの土地に建ち、地上から2階通路まで約6.4メートルありました。

市によると、51年前に市を襲ったチリ地震津波の高さは5.5メートル。

市防災対策室の担当者は言います。「『予想される津波の高さは6メートル』と伝えていた。6メートルなら体育館に来るころはもっと低くなると思った。チリ地震津波の高さなら、市の想定では浸水は1階だけで済むはずだった」。

しかし、震災後に現地調査した東京海洋大の岡安章夫教授(海岸工学)によると、体育館を襲った津波の高さは壁の痕跡などから推定15.8メートルでした。

4月11日、戸羽太市長は言いました。

「災害は想定しちゃいけない。常に最悪の事態を考えないと、大変なことになる」

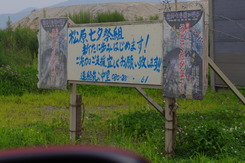

国道45号線に出る途中に「松原七夕祭組」の看板が立っていました。

松原祭組の山車

8月7日、松原祭組の山車は「陸前高田 うごく七夕まつり」で3年ぶりに復活を遂げました。

その時の模様が、BSフジで放送されています。

『一滴の向こう側』第5回「2013年 復活にかけた夏」(全4話)

第1話9月7日(土)、第2話9月14日(土)、第3話9月21日(土)、第4話9月28日(土) いずれも22:00~22:30

まだ、瓦礫の山が残っていました。

大船渡線の線路跡。

国道45号線を釜石方向に向かいます。

定住促進住宅下宿団地

国道45号沿いに定住促進住宅が2棟建設されていましたが、海側の1号棟が「震災遺構」として保存されることになりました。

津波襲来時には鉄筋コンクリート造5階建ての4階部分まで浸水し、津波襲来の高さが一目でわかります。

陸前高田市は、地震の教訓と津波の破壊力を後世に伝えるため、犠牲者が出ていない施設に限定し、「奇跡の一本松」と「陸前高田ユースホステル」、「道の駅 高田松原(タピック45)」、「気仙中学校」、「定住促進住宅下宿団地」を震災遺構として保存することにしました。

<参照>

・奇跡の一本松(陸前高田市ホームページ)

・流出した松を使った追悼施設 陸前高田市【東日本大震災パノラマ Vol.256】

・陸前高田に震災追悼施設が完成-市庁舎や市民会館の代わりに(三陸経済新聞)

・東日本大震災追悼施設開所式(facebook)

・復興のシンボル「奇跡の一本松」①【東日本大震災パノラマ Vol.266】

・「安全」信じた体育館に津波 陸前高田(中日新聞)

・証言3・11:東日本大震災 体育館100人避難、生存者3人 弱者襲う非情の津波(毎日新聞)

・東日本大震災 写真リポート 陸前高田編 撮影 山村武彦

・証言/市役所屋上、命のとりで/陸前高田・避難所で多数の犠牲者(河北新報社)

・亡き妻の携帯、甦った3・11 陸前高田の復興現場 2年ぶり家族の元へ(MSN産経ニュース)

・あの波ではダメだ。なめていたんだ、津波の怖さを…。消防活動中に家族3人を失った店主の「枯れ果てた涙」 (ダイヤモンド・オンライン)

・鎮魂願い山車練り歩く 岩手・陸前高田「うごく七夕」

・「復興という状況にはまだない」―陸前高田市長が語る被災地の現状 (Business Media 誠)

・震災遺構(株式会社気仙タクシー)

動画:

・陸前高田市消防団員の津波映像 フル映像その1

・陸前高田市消防団員の津波映像 フル映像その2

・陸前高田市消防団員の津波映像 フル映像その3

釜石市の鵜住居地区に向かいます。

遠方に「一本松」が見えます。

専用駐車場に車をとめて、歩行者用通路を歩きます。

「奇跡の一本松」と「陸前高田ユースホステル」。

陸前高田ユースホステルは、津波により建物が崩壊するなど大きな被害を受けましたが、2011年1月より営業を休止していたため、人的災害はありませんでした。

この建物が奇跡の一本松の海側に立地していたことから、緩衝材となって波の力を弱め、奇跡の一本松が残ったと言われています。

高田松原は、約350年前から先人たちが植林を行い、市民の手で守り育ててきました。

市民はもとより県内外の来訪者から四季を通して愛される高田松原は、まさに陸前高田市の象徴とも言える存在でした。

平成23年3月11日、陸前高田市を地震と大津波が襲いました。

死者、行方不明者は2,000人近くにのぼり、市街地や海沿いの集落は壊滅しました。

過去の度重なる津波から高田のまちを守ってきた、約7万本と言われる高田松原も10メートルを超える大津波に呑み込まれ、ほとんどが流されてしまいました。

その中で唯一耐え残ったのが「奇跡の一本松」です。

(写真:「奇跡の一本松保存プロジェクト」より)

駐車場の売店に被災前の高田松原の写真が掲示されていました。

被災前後

津波に耐えて奇跡的に残った一本松でしたが、海水により深刻なダメージを受け、2012年5月に枯死が確認されました。

しかし、震災直後から、市民のみならず全世界の人々に復興のシンボルとして親しまれてきた一本松を、今後も後世に受け継いでいくために、陸前高田市ではモニュメントとして保存整備することにしました。

それが「奇跡の一本松 保存プロジェクト」です。

2012年9月、最後に残った松の木が伐採されました。

切られた松は防腐処理を施した上で元の場所に戻す復元工事が行われ、2013年7月に完成式典が行われました。

なお、この一本松の復元事業費約1億5千万円は陸前高田市による募金運動により賄われました。

奇跡の一本松の近くに道の駅 高田松原(タピック45)がありました。

震災前は高田松原物産館やレストラン、観光協会などが入っていて、陸前高田市の観光拠点として活用されていました。

中を見てみると・・・

凄まじい光景が。

タピック45の向かいに東日本大震災追悼施設が建っていました。

犠牲になった人を慰霊する場となっていた市役所庁舎および市民会館が取り壊されたことから、2013年1月18日に追悼の場としてタピック45敷地内に建設されました。

木造平屋建てで、被災した高田松原の松を使っています。

施設内には緑御影石の慰霊碑や献花台が設けられました。

また、全国各地から贈られた千羽鶴と被災前後の市街地の写真なども展示されていました。

震災前後の写真

市役所跡地と市役所の斜め向かいにあった市民会館跡地に行ってみます。

両施設とも既に解体されているため、GPSが頼りです。

右側に市役所、左側に市民会館があったと思われます。

被災直後の写真。右:市役所、左:市民会館

(写真:ラコスバーガー店主RACCOの日々より)

この2つの施設に避難した住民や市職員など100人以上が亡くなりました。

特に市の指定避難場所だった市民会館には、70~80人が避難しましたが、助かったのは十数人だけでした。

市指定避難場所だった市民体育館も津波が直撃。

避難した約100人のうち助かったのは3人だけでした。

(写真:左/佐々木のホームページ、右=「被災地から2」より)

体育館は海抜約3メートルの土地に建ち、地上から2階通路まで約6.4メートルありました。

市によると、51年前に市を襲ったチリ地震津波の高さは5.5メートル。

市防災対策室の担当者は言います。「『予想される津波の高さは6メートル』と伝えていた。6メートルなら体育館に来るころはもっと低くなると思った。チリ地震津波の高さなら、市の想定では浸水は1階だけで済むはずだった」。

しかし、震災後に現地調査した東京海洋大の岡安章夫教授(海岸工学)によると、体育館を襲った津波の高さは壁の痕跡などから推定15.8メートルでした。

4月11日、戸羽太市長は言いました。

「災害は想定しちゃいけない。常に最悪の事態を考えないと、大変なことになる」

国道45号線に出る途中に「松原七夕祭組」の看板が立っていました。

松原祭組の山車

8月7日、松原祭組の山車は「陸前高田 うごく七夕まつり」で3年ぶりに復活を遂げました。

その時の模様が、BSフジで放送されています。

『一滴の向こう側』第5回「2013年 復活にかけた夏」(全4話)

第1話9月7日(土)、第2話9月14日(土)、第3話9月21日(土)、第4話9月28日(土) いずれも22:00~22:30

まだ、瓦礫の山が残っていました。

大船渡線の線路跡。

国道45号線を釜石方向に向かいます。

定住促進住宅下宿団地

国道45号沿いに定住促進住宅が2棟建設されていましたが、海側の1号棟が「震災遺構」として保存されることになりました。

津波襲来時には鉄筋コンクリート造5階建ての4階部分まで浸水し、津波襲来の高さが一目でわかります。

陸前高田市は、地震の教訓と津波の破壊力を後世に伝えるため、犠牲者が出ていない施設に限定し、「奇跡の一本松」と「陸前高田ユースホステル」、「道の駅 高田松原(タピック45)」、「気仙中学校」、「定住促進住宅下宿団地」を震災遺構として保存することにしました。

<参照>

・奇跡の一本松(陸前高田市ホームページ)

・流出した松を使った追悼施設 陸前高田市【東日本大震災パノラマ Vol.256】

・陸前高田に震災追悼施設が完成-市庁舎や市民会館の代わりに(三陸経済新聞)

・東日本大震災追悼施設開所式(facebook)

・復興のシンボル「奇跡の一本松」①【東日本大震災パノラマ Vol.266】

・「安全」信じた体育館に津波 陸前高田(中日新聞)

・証言3・11:東日本大震災 体育館100人避難、生存者3人 弱者襲う非情の津波(毎日新聞)

・東日本大震災 写真リポート 陸前高田編 撮影 山村武彦

・証言/市役所屋上、命のとりで/陸前高田・避難所で多数の犠牲者(河北新報社)

・亡き妻の携帯、甦った3・11 陸前高田の復興現場 2年ぶり家族の元へ(MSN産経ニュース)

・あの波ではダメだ。なめていたんだ、津波の怖さを…。消防活動中に家族3人を失った店主の「枯れ果てた涙」 (ダイヤモンド・オンライン)

・鎮魂願い山車練り歩く 岩手・陸前高田「うごく七夕」

・「復興という状況にはまだない」―陸前高田市長が語る被災地の現状 (Business Media 誠)

・震災遺構(株式会社気仙タクシー)

動画:

・陸前高田市消防団員の津波映像 フル映像その1

・陸前高田市消防団員の津波映像 フル映像その2

・陸前高田市消防団員の津波映像 フル映像その3

釜石市の鵜住居地区に向かいます。

2013年08月16日

東日本大震災被災地訪問2日目③ 気仙沼市「第18共徳丸」

宮城県気仙沼市に入ります。

国道45号気仙沼バイパス沿いには、見事な花壇が整備されています。

この取り組みには、市内の企業、地元の自治会やボランティア団体、中学生など、合計約44団体、約4,000名が作業に参加。

サルビアやブルーサルビア、ベゴニアなどを植栽しています。

・気仙沼市ホームページ「花のみち45」

12時20分 東日本大震災の津波で内陸に打ち上げられた第18共徳丸。

ここに来るのは私も初めてです。

第18共徳丸は全長60メートル、総トン数330トンの大型巻き網漁船。

気仙沼市のドックに入るため港に係留中、津波によって、港から600メートルあまり離れたJR大船渡線鹿折唐桑(ししおりからくわ)駅近くまで運ばれました。

ガレキや他の漁船が取り除かれて、周囲が更地になった今も、大きすぎて移動できなかった第18共徳丸だけが残っていました。

気仙沼市は、震災の記憶を伝えるモニュメント「震災遺構」として保存を目指し、約2年半にわたり解体が見送られてきました。

共徳丸を所有する水産会社「儀助漁業」(福島県いわき市)は「保存に反対する地元住民が多い」などとして市に解体の意向を伝えました。

市は同社に翻意を促そうと、7月に市内の全世帯に船の保存の賛否を問うアンケートを実施。

約1万4千通の回答が寄せられた結果、「保存の必要はない」との回答が68.3%を占めることに。

「保存が望ましい」は16.2%、「船体の一部や代替物で保存」は15.5%でした。

アンケート結果を受け、菅原茂市長は保存を断念しました。

住民の多くが保存に反対した背景には、共徳丸がかつての住宅街の中にあること、見学者が住宅の跡地に立ち入ることなどもあったのかも知れません。

・気仙沼の共徳丸、9日から解体【東日本大震災パノラマ Vol.261】

<参照>

・動画:「震災で宮城・気仙沼市に打ち上げられた漁船の解体工事始まる」(FNNnews)

・「気仙沼市、打ち上げ船保存を断念 市民の7割『必要ない』」(MSN産経ニュース)

・「第18共徳丸の解体始まる 震災遺構を断念、スクラップに」(The Huffington Post)

・「11日で震災2年半 29万人が避難生活 気仙沼の大型漁船、解体始まる」(MSN産経ニュース)

第18共徳丸の近くにある気仙沼 鹿折 復興マルシェで食事しようと思いましたが、混んでいるので断念。

娘が、かき氷を一所懸命に売っている子どもたちの声を聞きつけて買ってきました。

陸前高田市「奇跡の一本松」に向かいます。

国道45号気仙沼バイパス沿いには、見事な花壇が整備されています。

この取り組みには、市内の企業、地元の自治会やボランティア団体、中学生など、合計約44団体、約4,000名が作業に参加。

サルビアやブルーサルビア、ベゴニアなどを植栽しています。

・気仙沼市ホームページ「花のみち45」

12時20分 東日本大震災の津波で内陸に打ち上げられた第18共徳丸。

ここに来るのは私も初めてです。

第18共徳丸は全長60メートル、総トン数330トンの大型巻き網漁船。

気仙沼市のドックに入るため港に係留中、津波によって、港から600メートルあまり離れたJR大船渡線鹿折唐桑(ししおりからくわ)駅近くまで運ばれました。

ガレキや他の漁船が取り除かれて、周囲が更地になった今も、大きすぎて移動できなかった第18共徳丸だけが残っていました。

気仙沼市は、震災の記憶を伝えるモニュメント「震災遺構」として保存を目指し、約2年半にわたり解体が見送られてきました。

共徳丸を所有する水産会社「儀助漁業」(福島県いわき市)は「保存に反対する地元住民が多い」などとして市に解体の意向を伝えました。

市は同社に翻意を促そうと、7月に市内の全世帯に船の保存の賛否を問うアンケートを実施。

約1万4千通の回答が寄せられた結果、「保存の必要はない」との回答が68.3%を占めることに。

「保存が望ましい」は16.2%、「船体の一部や代替物で保存」は15.5%でした。

アンケート結果を受け、菅原茂市長は保存を断念しました。

住民の多くが保存に反対した背景には、共徳丸がかつての住宅街の中にあること、見学者が住宅の跡地に立ち入ることなどもあったのかも知れません。

・気仙沼の共徳丸、9日から解体【東日本大震災パノラマ Vol.261】

<参照>

・動画:「震災で宮城・気仙沼市に打ち上げられた漁船の解体工事始まる」(FNNnews)

・「気仙沼市、打ち上げ船保存を断念 市民の7割『必要ない』」(MSN産経ニュース)

・「第18共徳丸の解体始まる 震災遺構を断念、スクラップに」(The Huffington Post)

・「11日で震災2年半 29万人が避難生活 気仙沼の大型漁船、解体始まる」(MSN産経ニュース)

第18共徳丸の近くにある気仙沼 鹿折 復興マルシェで食事しようと思いましたが、混んでいるので断念。

娘が、かき氷を一所懸命に売っている子どもたちの声を聞きつけて買ってきました。

陸前高田市「奇跡の一本松」に向かいます。

2013年08月16日

東日本大震災被災地訪問2日目②「南三陸町防災対策庁舎」

10時50分 南三陸町の防災対策庁舎。

たくさんの人が訪ねていました。

2階の放送室では、町職員の遠藤未希さんが、上司の三浦毅さんと交代しながら、「高台に避難してください」「逃げてください」などと、津波が来る直前まで防災無線で呼び掛け続けていました。

私は7月に訪ねて以来。

初めて来たかみさんと娘は無言で建物を見続けていました。

「防災対策庁舎」について、詳しくは「2013.7.22ブログ」をご覧下さい。

気仙沼市「第18共徳丸」に向かいます。

たくさんの人が訪ねていました。

2階の放送室では、町職員の遠藤未希さんが、上司の三浦毅さんと交代しながら、「高台に避難してください」「逃げてください」などと、津波が来る直前まで防災無線で呼び掛け続けていました。

私は7月に訪ねて以来。

初めて来たかみさんと娘は無言で建物を見続けていました。

「防災対策庁舎」について、詳しくは「2013.7.22ブログ」をご覧下さい。

気仙沼市「第18共徳丸」に向かいます。

2013年08月16日

東日本大震災被災地訪問2日目①「女川町」

カミさんと娘の家族3人での東日本大震災被災地訪問2日目です。

7時 宿泊したホテル華夕美(はなゆうび)で朝食。

女将自らレストランテラスで「さんま」を焼いています。

ちょっと食べ過ぎ?

出発します。

石ノ森章太郎作品のキャラクターのラッピングを施した「マンガッタンライナー」が走っていました。

石巻線は、小牛田駅 - 浦宿駅間は復旧しましたが、浦宿駅 - 女川駅間は現在も不通となっています。

女川町中心部に着きました。

高台に建つ女川町地域医療センター(旧女川町立病院)

避難階段を上がります。津波の威力で右側の手すりが無くなっています。

高さ16メートルの高台に到着。

避難場所に指定されていたここをも津波が襲いました。

高台に建つ町立病院に、1階の床より1.95メートル高い津波が。娘の身長を遥かに超えています。

・「証言/宮城・女川中心部壊滅/海抜16メートル 濁流、病院襲う」(河北新報社)

・動画:「女川町を襲う大津波」(YOMIURI ONLINE)

・動画:「女川 津波 1 東日本大震災」(YouTube)

・動画:「女川町の津波の高さが尋常ではない件」(YouTube)

慰霊碑で黙祷

病院の隣りに女川さいがいFMのコンテナハウスがありました。

放送はお休み中。

NHKの特集ドラマ「ラジオ」で取り上げられたコミュニティFM局です。

ドラマの主役「某ちゃん」のブログは、現在非公開となっていますが、某ちゃんの有名なブログ「本当に受け入れてほしかったモノは」はこちら(文化放送報道部ブログ)で見ることができます。

女川さいがいエフエムは、ネット配信を通じて全国の主なコミュニティFM放送局の番組が聴けるサイト「サイマルラジオ」を通じ、パソコン、Android端末、iPhone端末でも聞くことができます。

詳しくはこちら。

大学進学のため上京した某ちゃんは元気にやっているでしょうか。

中心部には、津波によって倒壊した3つの建物が残されています。

町の復興計画策定委員会は2011年6月、「津波による鉄筋ビルの倒壊は世界的にも珍しい」として保存の方向性を示しました。

しかし、住民の意見は保存と解体で割れています。

町は住民の意向も踏まえ、工事の進行状況を見ながら判断する方針です。

・「保存か解体か 住民意向割れる 宮城・女川の『震災遺構』」(河北新報社)

「江島共済会館」

「女川サプリメント」

「女川交番」。かさ上げ工事区域にあるため、近づくことができませんでした。

観光桟橋手前に女川町観光協会案内所「リビルドショップ」がありました。

店内では、女川町の特産品、震災関連の書籍・写真集などを販売している傍ら、震災の写真が展示されていました。

スタッフの阿部真紀子さんに話を伺いました。

何と、阿部さんは「調布から!復興支援プロジェクト」でお世話になったいる「ママサポーターズ」の八木純子さんのお友達でした。

中心部の看板

女川町は町中心部の「整備方針」を

①現市街地の浸水区域は多重防御機能を持たせた嵩上げを行う。

②旧市街地周辺の山の造成により、新たな市街地を整備する。

ことにしました。

・水産業施設⇒現港湾部

・商業・観光業施設⇒現港湾部・女川駅周辺

・居住施設⇒現運動公園周辺・宮ヶ崎地区・鷲神浜地区・旭が丘団地

・行政施設⇒現運動公園南側

・女川町復興基本計画図(素案)

・女川町復興計画

・女川町復興整備計画

特筆すべきことは、他の多くの被災地と異なり、巨大な防潮堤に守られる選択をしなかったことです。

復興計画には「今回の教訓から防潮堤などを整理するいわゆるハード面の完璧な防災を目指すことに限界があることがわかった。基本理念として『減災』という視点を取り入れることにした」とあります。

「海との共生」を選んだ女川町の復興をこれからもしっかりと見守っていきたいと思います。

南三陸町「防災対策庁舎」に向かいます。

7時 宿泊したホテル華夕美(はなゆうび)で朝食。

女将自らレストランテラスで「さんま」を焼いています。

ちょっと食べ過ぎ?

出発します。

石ノ森章太郎作品のキャラクターのラッピングを施した「マンガッタンライナー」が走っていました。

石巻線は、小牛田駅 - 浦宿駅間は復旧しましたが、浦宿駅 - 女川駅間は現在も不通となっています。

女川町中心部に着きました。

高台に建つ女川町地域医療センター(旧女川町立病院)

避難階段を上がります。津波の威力で右側の手すりが無くなっています。

高さ16メートルの高台に到着。

避難場所に指定されていたここをも津波が襲いました。

高台に建つ町立病院に、1階の床より1.95メートル高い津波が。娘の身長を遥かに超えています。

・「証言/宮城・女川中心部壊滅/海抜16メートル 濁流、病院襲う」(河北新報社)

・動画:「女川町を襲う大津波」(YOMIURI ONLINE)

・動画:「女川 津波 1 東日本大震災」(YouTube)

・動画:「女川町の津波の高さが尋常ではない件」(YouTube)

慰霊碑で黙祷

病院の隣りに女川さいがいFMのコンテナハウスがありました。

放送はお休み中。

NHKの特集ドラマ「ラジオ」で取り上げられたコミュニティFM局です。

ドラマの主役「某ちゃん」のブログは、現在非公開となっていますが、某ちゃんの有名なブログ「本当に受け入れてほしかったモノは」はこちら(文化放送報道部ブログ)で見ることができます。

女川さいがいエフエムは、ネット配信を通じて全国の主なコミュニティFM放送局の番組が聴けるサイト「サイマルラジオ」を通じ、パソコン、Android端末、iPhone端末でも聞くことができます。

詳しくはこちら。

大学進学のため上京した某ちゃんは元気にやっているでしょうか。

中心部には、津波によって倒壊した3つの建物が残されています。

町の復興計画策定委員会は2011年6月、「津波による鉄筋ビルの倒壊は世界的にも珍しい」として保存の方向性を示しました。

しかし、住民の意見は保存と解体で割れています。

町は住民の意向も踏まえ、工事の進行状況を見ながら判断する方針です。

・「保存か解体か 住民意向割れる 宮城・女川の『震災遺構』」(河北新報社)

「江島共済会館」

「女川サプリメント」

「女川交番」。かさ上げ工事区域にあるため、近づくことができませんでした。

観光桟橋手前に女川町観光協会案内所「リビルドショップ」がありました。

店内では、女川町の特産品、震災関連の書籍・写真集などを販売している傍ら、震災の写真が展示されていました。

スタッフの阿部真紀子さんに話を伺いました。

何と、阿部さんは「調布から!復興支援プロジェクト」でお世話になったいる「ママサポーターズ」の八木純子さんのお友達でした。

中心部の看板

女川町は町中心部の「整備方針」を

①現市街地の浸水区域は多重防御機能を持たせた嵩上げを行う。

②旧市街地周辺の山の造成により、新たな市街地を整備する。

ことにしました。

・水産業施設⇒現港湾部

・商業・観光業施設⇒現港湾部・女川駅周辺

・居住施設⇒現運動公園周辺・宮ヶ崎地区・鷲神浜地区・旭が丘団地

・行政施設⇒現運動公園南側

・女川町復興基本計画図(素案)

・女川町復興計画

・女川町復興整備計画

特筆すべきことは、他の多くの被災地と異なり、巨大な防潮堤に守られる選択をしなかったことです。

復興計画には「今回の教訓から防潮堤などを整理するいわゆるハード面の完璧な防災を目指すことに限界があることがわかった。基本理念として『減災』という視点を取り入れることにした」とあります。

「海との共生」を選んだ女川町の復興をこれからもしっかりと見守っていきたいと思います。

南三陸町「防災対策庁舎」に向かいます。

2013年08月15日

東日本大震災被災地訪問④ 女川町ホテル「華夕美」

18時10分 女川町にあるホテル華夕美(はなゆうび)に着きました。

部屋からの眺め。目の前の穏やかな海は万石浦(まんごくうら)。

先ずは温泉に入り、身体を癒しました。

夕食はレストランで19時30分からの予約でしたが、生ビールを飲みたくて20分前に大浴場からレストランへ直行。

まだ、テーブルの準備ができていませんでしたが、営業部長さんが「ロビーでならお出しできます」と言ってくれたので、ロビーのソファーに座りながら生ビールを2杯もいただきました。

「うまい 」。喉と心が癒されました

」。喉と心が癒されました

よっぽど飲みたくてたまらない必死な形相をしていたのでしょうか。

かみさんと娘は、まだ風呂から出て来ませんが、ビールのツマミだけいただきまーす。

豪華な海の幸 ほとんどが女川産とのこと。

ほとんどが女川産とのこと。

やっと風呂から出てきた、かみさんと娘と女将さんで記念写真。

生ビールを3杯いただいたので、次は酒。

女川にも地酒はあったものの、まだ営業を再開していないとのこと。

地酒は、お隣り石巻市の「日高見」か大崎市の「一の藏」。

だったら、「日高見」っしょ

すばらしい温泉、食事、酒とホテルスタッフの心配りに超満足でした

今回の宿泊先は、「調布から!行こう石巻・女川」(2013.2.10ブログ)でお世話になった「ママサポーターズ」の八木純子さんにお願いしました。

お盆休み中、急なお願いにも関わらず、素敵な宿・華夕美をご紹介下さった八木さんに心から感謝します。

華夕美の支配人兼女将は吉川啓子さん。

スーパー元気な姉御肌の女性です。

華夕美は比較的被害の少なかった万石浦に面しているものの、4階建ての1階部分が浸水し、ボイラー等の設備が損傷しました。

客室は2階以上だったので、1階の設備関係をとりあえず修理。

震災直後から3ヶ月は避難所として、その後はずっと支援団体や工事関係者の前線基地兼宿泊施設として提供してきました。

宿泊客の受け入れを本格的に再開したのは、昨年5月の大型連休頃だそうです。

また、女将さんは、「元気な女川を女川の笑顔でお伝えしたい」ーそんな気持ちから”女川の海に生きるプロジェクト”を始めました。

プロジェクトのモットーは「女川の海に生きる自分たちの笑顔で女川の元気をお伝えし、お客様に女川にお越しいただく。皆様全てがこのプロジェクトの参加者」。

・女川スマイルフォトギャラリー”女川の海に生きる”サイト

・女川温泉・華夕美 //女将のつぶやき//

・動画:「女将さんから皆様へ」(YouTube)

・動画「BRIDGET Wayward 女川の海に生きる」(YouTube)

・TBCラジオ【絆みやぎ】「 女川観光ホテル華夕美」(2011.5/23放送)

吉川さんは、持ち前の明るさとバイタリティで難局を乗り越えてきました。

これからも元気でいて下さい

部屋からの眺め。目の前の穏やかな海は万石浦(まんごくうら)。

先ずは温泉に入り、身体を癒しました。

夕食はレストランで19時30分からの予約でしたが、生ビールを飲みたくて20分前に大浴場からレストランへ直行。

まだ、テーブルの準備ができていませんでしたが、営業部長さんが「ロビーでならお出しできます」と言ってくれたので、ロビーのソファーに座りながら生ビールを2杯もいただきました。

「うまい

」。喉と心が癒されました

」。喉と心が癒されました

よっぽど飲みたくてたまらない必死な形相をしていたのでしょうか。

かみさんと娘は、まだ風呂から出て来ませんが、ビールのツマミだけいただきまーす。

豪華な海の幸

ほとんどが女川産とのこと。

ほとんどが女川産とのこと。やっと風呂から出てきた、かみさんと娘と女将さんで記念写真。

生ビールを3杯いただいたので、次は酒。

女川にも地酒はあったものの、まだ営業を再開していないとのこと。

地酒は、お隣り石巻市の「日高見」か大崎市の「一の藏」。

だったら、「日高見」っしょ

すばらしい温泉、食事、酒とホテルスタッフの心配りに超満足でした

今回の宿泊先は、「調布から!行こう石巻・女川」(2013.2.10ブログ)でお世話になった「ママサポーターズ」の八木純子さんにお願いしました。

お盆休み中、急なお願いにも関わらず、素敵な宿・華夕美をご紹介下さった八木さんに心から感謝します。

華夕美の支配人兼女将は吉川啓子さん。

スーパー元気な姉御肌の女性です。

華夕美は比較的被害の少なかった万石浦に面しているものの、4階建ての1階部分が浸水し、ボイラー等の設備が損傷しました。

客室は2階以上だったので、1階の設備関係をとりあえず修理。

震災直後から3ヶ月は避難所として、その後はずっと支援団体や工事関係者の前線基地兼宿泊施設として提供してきました。

宿泊客の受け入れを本格的に再開したのは、昨年5月の大型連休頃だそうです。

また、女将さんは、「元気な女川を女川の笑顔でお伝えしたい」ーそんな気持ちから”女川の海に生きるプロジェクト”を始めました。

プロジェクトのモットーは「女川の海に生きる自分たちの笑顔で女川の元気をお伝えし、お客様に女川にお越しいただく。皆様全てがこのプロジェクトの参加者」。

・女川スマイルフォトギャラリー”女川の海に生きる”サイト

・女川温泉・華夕美 //女将のつぶやき//

・動画:「女将さんから皆様へ」(YouTube)

・動画「BRIDGET Wayward 女川の海に生きる」(YouTube)

・TBCラジオ【絆みやぎ】「 女川観光ホテル華夕美」(2011.5/23放送)

吉川さんは、持ち前の明るさとバイタリティで難局を乗り越えてきました。

これからも元気でいて下さい

2013年08月15日

東日本大震災被災地訪問③「石巻市立大川小学校」

16時30分 石巻市立大川小学校を訪れました。

震災当日、大川小の全校児童は108名。

31名の児童は、地震直後に親が迎えに来たりして、学校にはいませんでした(欠席2名、早退1名、下校済み3名、地震後下校25名)。

残っていた児童77名は、教職員11名と共に校庭から次の避難場所への移動中、津波に襲われました。

77名のうち、70名が死亡、3名が行方不明、生存はたった4名でした。

教職員は10名が死亡しました。

大川小の悲劇は、東日本大震災において学校管理下で子どもたちが亡くなった唯一の事例と言われています。

また、釜石東中学校の生徒と共に走って逃げた釜石市立鵜住居(うのすまい)小学校や、下校していて自宅などにいた児童が自主的に避難をして全員無事だった釜石小学校に代表される「釜石の奇跡」と対局にある「悲劇」とされています。

津波が学校を襲ったのは地震が発生してから約50分後。

避難する時間は充分にありました。

しかも、学校のすぐ裏には避難できたであろう「裏山」がありました。

「裏山」と約200m離れている新北上大橋の袂の「高台」(通称「三角地帯」)のどちらに避難するかを、教員と避難して来た近隣住民が校庭で避難開始直前まで議論していたそうです。

結局、「三角地帯」を選び移動し始めた直後、津波に襲われました。

その「三角地帯」も津波に覆われたことを考えると、津波から逃げることのできた場所は「裏山」だけだったのです。

行政と学校の責任が問われています。

2012年12月、大川小の惨事を検証する第三者検証委員会が設置されました。

検証委は、9月28日に第5回を開催し、12月末までに最終報告をまとめる予定です。

・「大川小学校事故検証中間とりまとめ」(2013.7.18)

新しい慰霊碑が建てられていました。

・津波被害の大川小学校に慰霊碑(NHK)

避難途中の子どもたちが津波に襲われたと思われる場所にひまわりが植えられていました。

・東日本大震災:絵本の中で生き続けて 被災の宮城・大川小、亡き子の思い出を母8人が出版(毎日jp)

震災前の大川小と釜谷地区。ここには約140世帯が住み、楽しく幸せな暮らしがありました。

かつての大川小学校ホームページ(現在トップページのみ)

大川小には過去2回(2011年8月と2013年2月)訪ねています。

詳しくはこちらをご覧ください

・2011.8/18ブログ「思い出の宝物プロジェクト」2日目/大川小学校

・2012.1/22ブログ「大川小学校保護者説明会」

・2013.2/11ブログ「「調布から!行こう石巻・女川」3日目」

大川小の被災した校舎を保存するか取り壊すかについては、市民や遺族に様々な意見があり、まだ決まっていないそうです。

女川町の宿に向かいます。

震災当日、大川小の全校児童は108名。

31名の児童は、地震直後に親が迎えに来たりして、学校にはいませんでした(欠席2名、早退1名、下校済み3名、地震後下校25名)。

残っていた児童77名は、教職員11名と共に校庭から次の避難場所への移動中、津波に襲われました。

77名のうち、70名が死亡、3名が行方不明、生存はたった4名でした。

教職員は10名が死亡しました。

大川小の悲劇は、東日本大震災において学校管理下で子どもたちが亡くなった唯一の事例と言われています。

また、釜石東中学校の生徒と共に走って逃げた釜石市立鵜住居(うのすまい)小学校や、下校していて自宅などにいた児童が自主的に避難をして全員無事だった釜石小学校に代表される「釜石の奇跡」と対局にある「悲劇」とされています。

津波が学校を襲ったのは地震が発生してから約50分後。

避難する時間は充分にありました。

しかも、学校のすぐ裏には避難できたであろう「裏山」がありました。

「裏山」と約200m離れている新北上大橋の袂の「高台」(通称「三角地帯」)のどちらに避難するかを、教員と避難して来た近隣住民が校庭で避難開始直前まで議論していたそうです。

結局、「三角地帯」を選び移動し始めた直後、津波に襲われました。

その「三角地帯」も津波に覆われたことを考えると、津波から逃げることのできた場所は「裏山」だけだったのです。

行政と学校の責任が問われています。

2012年12月、大川小の惨事を検証する第三者検証委員会が設置されました。

検証委は、9月28日に第5回を開催し、12月末までに最終報告をまとめる予定です。

・「大川小学校事故検証中間とりまとめ」(2013.7.18)

新しい慰霊碑が建てられていました。

・津波被害の大川小学校に慰霊碑(NHK)

避難途中の子どもたちが津波に襲われたと思われる場所にひまわりが植えられていました。

・東日本大震災:絵本の中で生き続けて 被災の宮城・大川小、亡き子の思い出を母8人が出版(毎日jp)

震災前の大川小と釜谷地区。ここには約140世帯が住み、楽しく幸せな暮らしがありました。

かつての大川小学校ホームページ(現在トップページのみ)

大川小には過去2回(2011年8月と2013年2月)訪ねています。

詳しくはこちらをご覧ください

・2011.8/18ブログ「思い出の宝物プロジェクト」2日目/大川小学校

・2012.1/22ブログ「大川小学校保護者説明会」

・2013.2/11ブログ「「調布から!行こう石巻・女川」3日目」

大川小の被災した校舎を保存するか取り壊すかについては、市民や遺族に様々な意見があり、まだ決まっていないそうです。

女川町の宿に向かいます。

2013年08月15日

東日本大震災被災地訪問②「石巻市 門脇・南浜地区」

12時40分 三陸自動車道を石巻河南インターチェンジで下ります。

被災地支援で初めて石巻に来て以来(2011.3.28ブログ)、来る度にこの看板を目にしますが、「やって来た」というより「帰って来た」という感覚になりつつあります。

駅前駐車場に車を停めて、駅や市役所周辺、商店街を訪ねます。

石巻市役所。

災害支援で石巻を訪ねた2回目の5月26日、横山泰治さんと一緒に「調布⇔石巻支援プロジェクト」(当時のプロジェクト名)について亀山市長に説明(2011.5.26ブログ)。

市長から「行政支援ではできにくい、市民団体ならではの“細かい支援”をお願いします」と要請された時、「調布から!復興支援プロジェクト」が始動しました。

駅前の様子。かつての賑わいを取り戻しつつあるようです

駅舎前にたたずむサイボーグ003に挨拶。

003の隣りに貼ってあるポスターに書かれていますが、今年の3月23日に新たな「石巻線マンガッタンライナー」が登場しました。

(写真左下)駅舎に津波の浸水位置が表示されてるのに初めて気がつきました。

駅構内の路線図。一日も早く全線復旧することを祈ります。

商店街は、来る度に着実に復興しています。

昨年2月に「全国絆タウン46『東京都多摩地域(調布)の日』」を開催した、ホシノボックスピアと旧みやぎ生協(2012.2.25ブログ、2.26ブログ)。

「いしのまきマンガロード」で、石ノ森章太郎作品のキャラクターモニュメントと記念写真。

かみさんと娘はそのまま石ノ森萬画館へ。

私は駐車場に戻ります。

「調布から!復興支援プロジェクト」の石巻での拠点、石ノ森萬画館を運営している株式会社街づくりまんぼうと石巻観光協会を訪ねましたが、お盆休みでいずれも不在。

家族と萬画館前で合流し、車で日和山公園に向かいます。

「思い出の宝物プロジェクト」(第1弾 2011.7.18ブログ、7.19ブログ、7.20ブログ、7.21ブログ、第2弾 2011.8.17ブログ、8.18ブログ、8.19ブログ)で写真を洗浄・乾燥・整理・展示した旧石巻市役所。

小高い丘にある日和山(ひよりやま)公園。

かつてここから見えた瓦礫の山は無くなっていました。

公園から少し下りた所にある『かざみどり』で休憩。

ここはシュークリームで有名なお店。やっとのんびりできました。

石巻市で最も被害の大きかった門脇(かどのわき)・南浜地区にある、復興の象徴「がんばろう!石巻」看板。

この看板は、2011年4月、「津波に負けたくない、地域の人を励ましたい」との思いで。流されてきた震災木材などで作成されました。

私も訪ねる度に励まされます。

津波浸水深のポールが建てられていました。ここを襲った津波は6.9mです。

新たに灯油ランタンが設置されていました。

この灯火は、北上・大川地域、雄勝地域、女川町、渡波地域、門脇・南浜地域、大曲浜地域、野蒜地域から流された震災家屋の木片を集め、燈し、種火をおこしたもの。

"思いつづける、忘れない"との思いが込められています。

灯火は、ここのほかに石巻市内3箇所でともしび続けています。

「がんばろう!石巻」看板が建っている流されたお店の基礎からひまわりが伸び始め開花しました。

このひまわりは、津波によりどこからか流されて来た種が、津波にも塩害にも負けず開花したものです。

このたくましい姿に勇気をもらい、「ど根性ひまわり」と命名されました。

現在咲いているのは3世です。

<参照>

・「がんばろう!石巻の会」ホームページ

・「がんばろう!石巻の会」Facebook

・「がんばろう!石巻」その後【東日本大震災パノラマ Vol.184】(MSN産経)

門脇(かどのわき)小学校。

津波に教われ、その後の火災で焼け焦げた門脇小の校舎は、震災の猛威を示す象徴の一つとなっています。

震災時、下校した下級生を除く約240人が校内にいました。

午後3時すぎ、裏の日和山に校舎脇の階段を上り避難しました。

恐怖で涙ぐむ子の手を上級生が取りました。

児童を迎えにきた保護者にも「確認の時間がない」と一緒に上ってもらい、学校に避難してきた地域の住民も続きました。

その結果、校外にいた児童7名は犠牲となりましたが、在校児童は全員助かりました。

<参照>証言3・11:東日本大震災 石巻・門脇小、校内の児童無事 「裏山へ」訓練生きた(毎日jp)

ここの校庭で一昨年の12月31日、NHKの紅白歌合戦で長渕剛さんが「ひとり」を熱唱しました。

校舎は灰色のシートで覆われていました。

近くの市立女子高と市立女子商高の生徒が体育の授業で使うこととなり、生徒の心情に配慮して「目隠し」をしたそうです。

<参照>「震災の象徴」目隠し 宮城・石巻の門脇小校舎、「遺構」保存議論の中 生徒の心情に配慮(毎日新聞)

門脇中学校の生徒が、2012年11月から母校の門脇小学校を中心に「つながる花壇作り」を始めていました。

<参照>焼失した門脇小学校最後の卒業生 〜絆テーマに花壇づくり〜

地区全体(約48ヘクタール)が災害危険区域に指定されている南浜地区には、シンボル公園(震災復興祈念公園)が建設される構想です。

<参照>復興祈念公園(南浜地区)の整備加速 きょう知事に要望(石巻かほく)

大川小学校に向かいます。

被災地支援で初めて石巻に来て以来(2011.3.28ブログ)、来る度にこの看板を目にしますが、「やって来た」というより「帰って来た」という感覚になりつつあります。

駅前駐車場に車を停めて、駅や市役所周辺、商店街を訪ねます。

石巻市役所。

災害支援で石巻を訪ねた2回目の5月26日、横山泰治さんと一緒に「調布⇔石巻支援プロジェクト」(当時のプロジェクト名)について亀山市長に説明(2011.5.26ブログ)。

市長から「行政支援ではできにくい、市民団体ならではの“細かい支援”をお願いします」と要請された時、「調布から!復興支援プロジェクト」が始動しました。

駅前の様子。かつての賑わいを取り戻しつつあるようです

駅舎前にたたずむサイボーグ003に挨拶。

003の隣りに貼ってあるポスターに書かれていますが、今年の3月23日に新たな「石巻線マンガッタンライナー」が登場しました。

(写真左下)駅舎に津波の浸水位置が表示されてるのに初めて気がつきました。

駅構内の路線図。一日も早く全線復旧することを祈ります。

商店街は、来る度に着実に復興しています。

昨年2月に「全国絆タウン46『東京都多摩地域(調布)の日』」を開催した、ホシノボックスピアと旧みやぎ生協(2012.2.25ブログ、2.26ブログ)。

「いしのまきマンガロード」で、石ノ森章太郎作品のキャラクターモニュメントと記念写真。

かみさんと娘はそのまま石ノ森萬画館へ。

私は駐車場に戻ります。

「調布から!復興支援プロジェクト」の石巻での拠点、石ノ森萬画館を運営している株式会社街づくりまんぼうと石巻観光協会を訪ねましたが、お盆休みでいずれも不在。

家族と萬画館前で合流し、車で日和山公園に向かいます。

「思い出の宝物プロジェクト」(第1弾 2011.7.18ブログ、7.19ブログ、7.20ブログ、7.21ブログ、第2弾 2011.8.17ブログ、8.18ブログ、8.19ブログ)で写真を洗浄・乾燥・整理・展示した旧石巻市役所。

小高い丘にある日和山(ひよりやま)公園。

かつてここから見えた瓦礫の山は無くなっていました。

公園から少し下りた所にある『かざみどり』で休憩。

ここはシュークリームで有名なお店。やっとのんびりできました。

石巻市で最も被害の大きかった門脇(かどのわき)・南浜地区にある、復興の象徴「がんばろう!石巻」看板。

この看板は、2011年4月、「津波に負けたくない、地域の人を励ましたい」との思いで。流されてきた震災木材などで作成されました。

私も訪ねる度に励まされます。

津波浸水深のポールが建てられていました。ここを襲った津波は6.9mです。

新たに灯油ランタンが設置されていました。

この灯火は、北上・大川地域、雄勝地域、女川町、渡波地域、門脇・南浜地域、大曲浜地域、野蒜地域から流された震災家屋の木片を集め、燈し、種火をおこしたもの。

"思いつづける、忘れない"との思いが込められています。

灯火は、ここのほかに石巻市内3箇所でともしび続けています。

「がんばろう!石巻」看板が建っている流されたお店の基礎からひまわりが伸び始め開花しました。

このひまわりは、津波によりどこからか流されて来た種が、津波にも塩害にも負けず開花したものです。

このたくましい姿に勇気をもらい、「ど根性ひまわり」と命名されました。

現在咲いているのは3世です。

<参照>

・「がんばろう!石巻の会」ホームページ

・「がんばろう!石巻の会」Facebook

・「がんばろう!石巻」その後【東日本大震災パノラマ Vol.184】(MSN産経)

門脇(かどのわき)小学校。

津波に教われ、その後の火災で焼け焦げた門脇小の校舎は、震災の猛威を示す象徴の一つとなっています。

震災時、下校した下級生を除く約240人が校内にいました。

午後3時すぎ、裏の日和山に校舎脇の階段を上り避難しました。

恐怖で涙ぐむ子の手を上級生が取りました。

児童を迎えにきた保護者にも「確認の時間がない」と一緒に上ってもらい、学校に避難してきた地域の住民も続きました。

その結果、校外にいた児童7名は犠牲となりましたが、在校児童は全員助かりました。

<参照>証言3・11:東日本大震災 石巻・門脇小、校内の児童無事 「裏山へ」訓練生きた(毎日jp)

ここの校庭で一昨年の12月31日、NHKの紅白歌合戦で長渕剛さんが「ひとり」を熱唱しました。

校舎は灰色のシートで覆われていました。

近くの市立女子高と市立女子商高の生徒が体育の授業で使うこととなり、生徒の心情に配慮して「目隠し」をしたそうです。

<参照>「震災の象徴」目隠し 宮城・石巻の門脇小校舎、「遺構」保存議論の中 生徒の心情に配慮(毎日新聞)

門脇中学校の生徒が、2012年11月から母校の門脇小学校を中心に「つながる花壇作り」を始めていました。

<参照>焼失した門脇小学校最後の卒業生 〜絆テーマに花壇づくり〜

地区全体(約48ヘクタール)が災害危険区域に指定されている南浜地区には、シンボル公園(震災復興祈念公園)が建設される構想です。

<参照>復興祈念公園(南浜地区)の整備加速 きょう知事に要望(石巻かほく)

大川小学校に向かいます。

2013年08月15日

東日本大震災被災地訪問①「名取市閖上地区」

今日、明日の2日間で、かみさんと娘を連れて東日本大震災の被災地に行ってきます。

被災地に行くのは、私は12回目。

①「支援物資搬送」2011.3/27ブログ、3/28ブログ、3/29ブログ、

②「支援物資搬送&現地調査」5/25ブログ、5/26ブログ、

③「支援物資搬送&現地調査」6/27ブログ、6/28ブログ、

④「『思い出の宝物プロジェクト』第1弾」7/18ブログ、7/19ブログ、7/20ブログ、7/21ブログ、

⑤「『思い出の宝物プロジェクト』第2弾」8/17ブログ、8/18ブログ、8/19ブログ、

⑥「支援物資搬送&今後の打ち合わせ」10/29ブログ、10/30ブログ、

⑦「クリスマス&お正月プレゼント」12/22ブログ、12/23ブログ、

⑧「支援物資搬送&『全国絆タウン46 第1弾・千葉県の日』視察」2012.2/11ブログ 、 2/12ブログ、

⑨「支援物資搬送&『全国絆タウン46 第2弾・調布市の日』実施」2/25ブログ、2/26ブログ、

⑩「調布から!行こう石巻・女川」2013.2/9ブログ、2/10ブログ、2/11ブログ、

⑪「被災地訪問#1」7/21ブログ、7/22ブログ、7/23ブログ。

娘は「思い出の宝物プロジェクト第2弾」以来2回目。

かみさんは初めて。

「思い出の宝物プロジェクト第2弾」で一緒に行った息子は、仕事で日程が合わず、今回は断念。

どこまで、行けるかわかりませんが、下記の場所を中心に訪ねたいと思っています。

名取市閖上地区①閖上中、閖上小、閖上公民館跡地②閖上の記憶③かまぼこ佐々直、ゆりあげ港朝市

石巻市①門脇・南浜地区、門脇小②雄勝町、大川小

女川町①町立病院、女川交番、女川サプリメント、江島共済会館

南三陸町①防災対策庁舎②高野会館③志津川小

気仙沼市①第18共徳丸

陸前高田市①奇跡の一本松、道の駅高田松原②市役所旧庁舎、市民会館③下宿定住促進住宅

釜石市①鵜住居地区防災センター、釜石東中学校、鵜住居小学校

3時50分 自宅を出発します。

国見サービスエリアで朝食・休憩。

先月被災地に行った時のブログを印刷してきました。

前回名取市閖上地区に行った時のブログ(2013.7/23ブログ)を娘に読ませているところ。

名取市閖上(ゆりあげ)地区に着きました。

まず、閖上地区唯一の高台、高さ6.3mの「日和山(ひよりやま)」へ。

日和山は、大正9年、船の出入り、気象などを見るために「在郷軍人分会」が声を上げて発起され、多くの人々の勤労奉仕によって作られた人工の小山です。

山頂には湊神社から遷座された富主姫神社の社殿と忠魂碑が建立されました(写真:ゆりあげざっこ写友会『むかしの写真集 閖上』より)。

日和山の頂上にもがれきが押し寄せ、富主姫神社も消滅しました(写真:「被災地閖上の日和山を訪れる人の安全のため階段に手すりを!」より)。左写真:屋根は神社の社殿ではなく、津波で押し上げられた民家の屋根。

2013年5月5日、富主姫神社と閖上湊神社の「合わせ神社」として再興されました。

お社の内部には、犠牲者のお名前が記され、祀られています。

山頂には、「大東亜戦 戦死者氏名」の石碑がありました。

折しもこの日は終戦記念日。

今日の繁栄が、戦陣に散り戦禍に倒れた数多くの方々の尊い犠牲を礎としてもたらされていることを、私たちは決して忘れてはならないと思います。

日和山の北側に「震嘯記念 地震があったら津波の用心」の石碑が倒れていました。

昭和三陸津波の教訓として先人が建立したものです。

登り口近くに建てられていたそうです。(写真:東日本大震災「写真保存プロジェクト」より)

震嘯記念 地震があったら津浪の用心

昭和八年三月三日午前二時三十分突如強震あり

鎮静後約四十分にして異常の音響と共に怒濤澎湃し来たり 水嵩十尺名取川を遡上して 西は猿猴圍 南は貞山堀廣浦江一帯に氾濫せり 浸水家屋二十餘戸

名取川町裏沿岸に在りし三十噸級の発動機漁舩数艘は柳原圍の畑地に押し上げられ 小艇の破砕せられたるもの尠なからざりしも 幸い人畜には死傷なかりき

縣内桃生牡鹿本吉の各郡及び岩手青森両縣地方の被害甚大なりしに比し 輕少なりしは 震源地の遠く金華山の東北東約百五十里の沖合に在りて 濤勢牡鹿半島に遮断せられ その餘波の襲来に過ぎざりしと 河口の洲丘及び築堤の之を阻止したるとに因るなり

震災の報一度天聽に達するや 畏くも天皇皇后両陛下より御救恤として御内帑金を御下賜せらる

聖恩の宏大なること洵に恐懼感激に禁へざるところなり

惟うに天災地変は人力の予知し難きものなるを以って 緊急護岸の万策を講ずべきは勿論 平素用心を怠らず変に応ずるの覚悟なかるべからず

茲に刻して以て記念とす

昭和八年十一月三日

娘が絵馬をかけました。

閖上公民館跡地。

公民館は既に解体され、「閖上地区宅地嵩上げ等現地確認場」になっていました。

閖上公民館は海岸線から1キロ強の距離にあります。

「働く婦人の家」と棟続きで、共に鉄筋コンクリート2階建て。

午前中、閖上中学校では卒業式が行われ、午後からは公民館で謝恩会が開かれていました。

2時46分。

激しく長い揺れに「これはただ事ではない」とみんなが思いましたが、公民館も指定避難場所なので、そのままそこで待機する人もいれば、家に戻る人、閖上中に避難する人、様々でした。

ところが、公民館に避難していた人々が突如閖上中に避難するよう誘導され、指示に従って移動していたところを津波が襲ったのです。

公民館から中学校へ向かった人の多くが途中で津波にのまれてしまいました。

結果的には、公民館の1階は被災しましたが、2階に逃げた38名は全員助かりました。

(写真:「閖上を襲った大津波の証言」より)

公民館跡地から見た閖上中学校。

閖上中学校へ。

校庭側

この日は午前中に卒業式が行われました。

教室の黒板には、卒業生のものと思われる様々なメッセージが書かれていました。

一方、黒板には津波の跡が・・・

動画:閖上中学校からみた津波(YouTube)

閖上中学校の入り口に「閖上の記憶」と名付けられたプレハブの建物がありました。

閖上中学校遺族会が建立した慰霊碑の清掃、お花の整理、千羽鶴の保管、記帳など慰霊碑を守る「社務所」、そして「記帳所」が欲しいという遺族の声が開所のきっかけとなり、公益社団法人 日本国際民間協力会(NICCO)と特定非営利活動法人 地球のステージが共同で開所し運営しています。

「閖上の記憶」には、閖上に立ち寄った人が休憩を取りおしゃべりをする場所としての機能もあります。

被災した子どもたちが粘土で制作したジオラマが展示されていました。

「震災前の私たちの街」

閖上中と閖上公民館

「あの日覚えている光景」。右写真・真ん中の作品は「日和山」だと思われます。

「未来の私たちの町」

左:屋上からヘリコプターで避難できる閖上タワー。右:津波の水を飲むロボット「水ワンコ」と、津波から港を守る30mの防波堤。

記帳ノートにあった被災者のメッセージ。

娘のメッセージ

震災前の閖上の航空写真パネル。自分の家を探しに来る方が少ないそうです。思い出を書いた付箋がいっぱい貼ってありました。

初めて閖上小学校へ。

震災発生後、閖上小では、大津波警報が発表されたため、児童を校舎の3階に避難させていました。

子どもを迎えにきた保護者も一緒に避難することに。

学校も停電し、防災無線も聞こえませんでした。

集まった親たちの情報源は、ラジオと携帯電話のワンセグだけでした。

地震発生直後、気象庁は津波第1波到達予想時刻を午後3時と発表していました。

しかし3時30分を過ぎても津波がくる様子がなかったため、教師や保護者の間に、ここには津波は来ないという安堵感が広がり始めます。

大津波警報が解除されていなかったのにも関わらず、津波は来ないと判断し、児童や保護者、100名以上の親子が体育館へと降り始めました。

実は、津波は気象庁の予想した午後3時には宮城県北部に到達し、仙台湾に面した名取市に向かっていました。

津波が名取市に到達したのは、子どもたちが体育館への移動を終えた頃でした。

地震発生から1時間あまり、津波は小学校の校庭に迫りました

その時、たまたま校舎の2階に残っていた1人の保護者が学校に迫ってくる津波に気がつきました。

体育館に駆け降り、「津波だ、逃げろ-」と叫びました。

児童や保護者は屋上へ必死に避難。

直後に校庭から校舎1階や体育館へ津波が流れ込んだそうです。

閖上小は「校地内立ち入り禁止」でした。

日和山の斜め前にある東北復興支援販売店。

建物入り口に「名取復興支援協会・ボランティア受付事務所」の看板がありました。

お店の人に聞いてみると、閖上地区周辺の雑草取りや花を植えるボランティアだそうです。

私たちが店内にいる間にもボランティア希望者が何人か訪ねてきました。

「ゆりあげ復興支援」ボランティアはこちら

水産食品製造・販売業の「佐々直」本店社屋が、被災当時の姿でたたずんでいました。

市が費用を負担する被災建築物の撤去期間はすでに終了しましたが、「後世に震災の被害を伝えたい」という佐々木直哉社長の強い思いのもと、現在まで保存が続けられているそうです。

社屋にあったメッセージ

「なとり復興桜プロジェクト」とは、津波で壊滅的被害を受けた、名取市閖上地区の復興のため、3,000本の桜の苗木を植えて、新たな観光名所として街づくりを進める計画です。

桜の苗木は、津波で多くの人が亡くなった閖上地区で津波をかぶりながらも震災後に花を咲かせた桜の木から芽をとって、苗木を育てています。

・「なとり復興桜プロジェクト」Facebook

ゆりあげ港朝市は今回も空振り お盆特別市を8月11〜13日まで行っていました。次回は8月18日。

お盆特別市を8月11〜13日まで行っていました。次回は8月18日。

<参照>

・閖上の記憶

・イーゴンの徒然

・日本国際民間協力会「名取市での心のケア"名取市立閖上中学校平成22年度卒業生のつどい"」

・NHKスペシャル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」

・日本国際民間協力会「閖上中学校遺族会」

・地球のステージブログ「閖上小中学校遺族会発足」

・公民館から中学校への避難があだに“閖上の悲劇”を生んだ「避難誘導」の謎(ダイヤモンド・オンライン)

・「閖上の記憶」増築記念式典 開催のご案内(MSN産経ニュース)

・日星高等学校blog「閖上小学校」

・東日本大震災11か月目 仙台平野と閖上の日和山 東日本大震災に遭遇して36

・なとり100選「31.日和山」

・被災地閖上の日和山を訪れる人の安全のため階段に手すりを!(READY FOR? )

・仙台市と名取市の津波被災地を訪ねて想う(働き方ネット大阪)

・証言/避難者大混乱、名取・閖上公民館/誘導あだ 多数の犠牲者(河北新報社)

・粘土の行方(地球のステージ)

・名取市閖上 今も津波の匂いの記憶が!~語り部の活動始まる(震災日誌in仙台)

・「かまぼこ佐々直」(みやぎ観光復興支援センター スタッフブログ)

・動画「閖上360度」(YouTube)

・動画「"東日本大震災"平成23年3月11-12日 名取市閖上」(YouTube)

・動画「名取市閖上地区 2011年4月3日」(YouTube)

・動画「名取市 ゆりあげ小学校・4」(YouTube)

・動画「【震災から半年】閖上・日和山の祈り」(YOMIURI ONLINE)

石巻市に向かいます。

被災地に行くのは、私は12回目。

①「支援物資搬送」2011.3/27ブログ、3/28ブログ、3/29ブログ、

②「支援物資搬送&現地調査」5/25ブログ、5/26ブログ、

③「支援物資搬送&現地調査」6/27ブログ、6/28ブログ、

④「『思い出の宝物プロジェクト』第1弾」7/18ブログ、7/19ブログ、7/20ブログ、7/21ブログ、

⑤「『思い出の宝物プロジェクト』第2弾」8/17ブログ、8/18ブログ、8/19ブログ、

⑥「支援物資搬送&今後の打ち合わせ」10/29ブログ、10/30ブログ、

⑦「クリスマス&お正月プレゼント」12/22ブログ、12/23ブログ、

⑧「支援物資搬送&『全国絆タウン46 第1弾・千葉県の日』視察」2012.2/11ブログ 、 2/12ブログ、

⑨「支援物資搬送&『全国絆タウン46 第2弾・調布市の日』実施」2/25ブログ、2/26ブログ、

⑩「調布から!行こう石巻・女川」2013.2/9ブログ、2/10ブログ、2/11ブログ、

⑪「被災地訪問#1」7/21ブログ、7/22ブログ、7/23ブログ。

娘は「思い出の宝物プロジェクト第2弾」以来2回目。

かみさんは初めて。

「思い出の宝物プロジェクト第2弾」で一緒に行った息子は、仕事で日程が合わず、今回は断念。

どこまで、行けるかわかりませんが、下記の場所を中心に訪ねたいと思っています。

名取市閖上地区①閖上中、閖上小、閖上公民館跡地②閖上の記憶③かまぼこ佐々直、ゆりあげ港朝市

石巻市①門脇・南浜地区、門脇小②雄勝町、大川小

女川町①町立病院、女川交番、女川サプリメント、江島共済会館

南三陸町①防災対策庁舎②高野会館③志津川小

気仙沼市①第18共徳丸

陸前高田市①奇跡の一本松、道の駅高田松原②市役所旧庁舎、市民会館③下宿定住促進住宅

釜石市①鵜住居地区防災センター、釜石東中学校、鵜住居小学校

3時50分 自宅を出発します。

国見サービスエリアで朝食・休憩。

先月被災地に行った時のブログを印刷してきました。

前回名取市閖上地区に行った時のブログ(2013.7/23ブログ)を娘に読ませているところ。

名取市閖上(ゆりあげ)地区に着きました。

まず、閖上地区唯一の高台、高さ6.3mの「日和山(ひよりやま)」へ。

日和山は、大正9年、船の出入り、気象などを見るために「在郷軍人分会」が声を上げて発起され、多くの人々の勤労奉仕によって作られた人工の小山です。

山頂には湊神社から遷座された富主姫神社の社殿と忠魂碑が建立されました(写真:ゆりあげざっこ写友会『むかしの写真集 閖上』より)。

日和山の頂上にもがれきが押し寄せ、富主姫神社も消滅しました(写真:「被災地閖上の日和山を訪れる人の安全のため階段に手すりを!」より)。左写真:屋根は神社の社殿ではなく、津波で押し上げられた民家の屋根。

2013年5月5日、富主姫神社と閖上湊神社の「合わせ神社」として再興されました。

お社の内部には、犠牲者のお名前が記され、祀られています。

山頂には、「大東亜戦 戦死者氏名」の石碑がありました。

折しもこの日は終戦記念日。

今日の繁栄が、戦陣に散り戦禍に倒れた数多くの方々の尊い犠牲を礎としてもたらされていることを、私たちは決して忘れてはならないと思います。

日和山の北側に「震嘯記念 地震があったら津波の用心」の石碑が倒れていました。

昭和三陸津波の教訓として先人が建立したものです。

登り口近くに建てられていたそうです。(写真:東日本大震災「写真保存プロジェクト」より)

震嘯記念 地震があったら津浪の用心

昭和八年三月三日午前二時三十分突如強震あり

鎮静後約四十分にして異常の音響と共に怒濤澎湃し来たり 水嵩十尺名取川を遡上して 西は猿猴圍 南は貞山堀廣浦江一帯に氾濫せり 浸水家屋二十餘戸

名取川町裏沿岸に在りし三十噸級の発動機漁舩数艘は柳原圍の畑地に押し上げられ 小艇の破砕せられたるもの尠なからざりしも 幸い人畜には死傷なかりき

縣内桃生牡鹿本吉の各郡及び岩手青森両縣地方の被害甚大なりしに比し 輕少なりしは 震源地の遠く金華山の東北東約百五十里の沖合に在りて 濤勢牡鹿半島に遮断せられ その餘波の襲来に過ぎざりしと 河口の洲丘及び築堤の之を阻止したるとに因るなり

震災の報一度天聽に達するや 畏くも天皇皇后両陛下より御救恤として御内帑金を御下賜せらる

聖恩の宏大なること洵に恐懼感激に禁へざるところなり

惟うに天災地変は人力の予知し難きものなるを以って 緊急護岸の万策を講ずべきは勿論 平素用心を怠らず変に応ずるの覚悟なかるべからず

茲に刻して以て記念とす

昭和八年十一月三日

娘が絵馬をかけました。

閖上公民館跡地。

公民館は既に解体され、「閖上地区宅地嵩上げ等現地確認場」になっていました。

閖上公民館は海岸線から1キロ強の距離にあります。

「働く婦人の家」と棟続きで、共に鉄筋コンクリート2階建て。

午前中、閖上中学校では卒業式が行われ、午後からは公民館で謝恩会が開かれていました。

2時46分。

激しく長い揺れに「これはただ事ではない」とみんなが思いましたが、公民館も指定避難場所なので、そのままそこで待機する人もいれば、家に戻る人、閖上中に避難する人、様々でした。

ところが、公民館に避難していた人々が突如閖上中に避難するよう誘導され、指示に従って移動していたところを津波が襲ったのです。

公民館から中学校へ向かった人の多くが途中で津波にのまれてしまいました。

結果的には、公民館の1階は被災しましたが、2階に逃げた38名は全員助かりました。

(写真:「閖上を襲った大津波の証言」より)

公民館跡地から見た閖上中学校。

閖上中学校へ。

校庭側

この日は午前中に卒業式が行われました。

教室の黒板には、卒業生のものと思われる様々なメッセージが書かれていました。

一方、黒板には津波の跡が・・・

動画:閖上中学校からみた津波(YouTube)

閖上中学校の入り口に「閖上の記憶」と名付けられたプレハブの建物がありました。

閖上中学校遺族会が建立した慰霊碑の清掃、お花の整理、千羽鶴の保管、記帳など慰霊碑を守る「社務所」、そして「記帳所」が欲しいという遺族の声が開所のきっかけとなり、公益社団法人 日本国際民間協力会(NICCO)と特定非営利活動法人 地球のステージが共同で開所し運営しています。

「閖上の記憶」には、閖上に立ち寄った人が休憩を取りおしゃべりをする場所としての機能もあります。

被災した子どもたちが粘土で制作したジオラマが展示されていました。

「震災前の私たちの街」

閖上中と閖上公民館

「あの日覚えている光景」。右写真・真ん中の作品は「日和山」だと思われます。

「未来の私たちの町」

左:屋上からヘリコプターで避難できる閖上タワー。右:津波の水を飲むロボット「水ワンコ」と、津波から港を守る30mの防波堤。

記帳ノートにあった被災者のメッセージ。

娘のメッセージ

震災前の閖上の航空写真パネル。自分の家を探しに来る方が少ないそうです。思い出を書いた付箋がいっぱい貼ってありました。

初めて閖上小学校へ。

震災発生後、閖上小では、大津波警報が発表されたため、児童を校舎の3階に避難させていました。

子どもを迎えにきた保護者も一緒に避難することに。

学校も停電し、防災無線も聞こえませんでした。

集まった親たちの情報源は、ラジオと携帯電話のワンセグだけでした。

地震発生直後、気象庁は津波第1波到達予想時刻を午後3時と発表していました。

しかし3時30分を過ぎても津波がくる様子がなかったため、教師や保護者の間に、ここには津波は来ないという安堵感が広がり始めます。

大津波警報が解除されていなかったのにも関わらず、津波は来ないと判断し、児童や保護者、100名以上の親子が体育館へと降り始めました。

実は、津波は気象庁の予想した午後3時には宮城県北部に到達し、仙台湾に面した名取市に向かっていました。

津波が名取市に到達したのは、子どもたちが体育館への移動を終えた頃でした。

地震発生から1時間あまり、津波は小学校の校庭に迫りました

その時、たまたま校舎の2階に残っていた1人の保護者が学校に迫ってくる津波に気がつきました。

体育館に駆け降り、「津波だ、逃げろ-」と叫びました。

児童や保護者は屋上へ必死に避難。

直後に校庭から校舎1階や体育館へ津波が流れ込んだそうです。

閖上小は「校地内立ち入り禁止」でした。

日和山の斜め前にある東北復興支援販売店。

建物入り口に「名取復興支援協会・ボランティア受付事務所」の看板がありました。

お店の人に聞いてみると、閖上地区周辺の雑草取りや花を植えるボランティアだそうです。

私たちが店内にいる間にもボランティア希望者が何人か訪ねてきました。

「ゆりあげ復興支援」ボランティアはこちら

水産食品製造・販売業の「佐々直」本店社屋が、被災当時の姿でたたずんでいました。

市が費用を負担する被災建築物の撤去期間はすでに終了しましたが、「後世に震災の被害を伝えたい」という佐々木直哉社長の強い思いのもと、現在まで保存が続けられているそうです。

社屋にあったメッセージ

「なとり復興桜プロジェクト」とは、津波で壊滅的被害を受けた、名取市閖上地区の復興のため、3,000本の桜の苗木を植えて、新たな観光名所として街づくりを進める計画です。

桜の苗木は、津波で多くの人が亡くなった閖上地区で津波をかぶりながらも震災後に花を咲かせた桜の木から芽をとって、苗木を育てています。

・「なとり復興桜プロジェクト」Facebook

ゆりあげ港朝市は今回も空振り

お盆特別市を8月11〜13日まで行っていました。次回は8月18日。

お盆特別市を8月11〜13日まで行っていました。次回は8月18日。<参照>

・閖上の記憶

・イーゴンの徒然

・日本国際民間協力会「名取市での心のケア"名取市立閖上中学校平成22年度卒業生のつどい"」

・NHKスペシャル「巨大津波 “いのち”をどう守るのか」

・日本国際民間協力会「閖上中学校遺族会」

・地球のステージブログ「閖上小中学校遺族会発足」

・公民館から中学校への避難があだに“閖上の悲劇”を生んだ「避難誘導」の謎(ダイヤモンド・オンライン)

・「閖上の記憶」増築記念式典 開催のご案内(MSN産経ニュース)

・日星高等学校blog「閖上小学校」

・東日本大震災11か月目 仙台平野と閖上の日和山 東日本大震災に遭遇して36

・なとり100選「31.日和山」

・被災地閖上の日和山を訪れる人の安全のため階段に手すりを!(READY FOR? )

・仙台市と名取市の津波被災地を訪ねて想う(働き方ネット大阪)

・証言/避難者大混乱、名取・閖上公民館/誘導あだ 多数の犠牲者(河北新報社)

・粘土の行方(地球のステージ)

・名取市閖上 今も津波の匂いの記憶が!~語り部の活動始まる(震災日誌in仙台)

・「かまぼこ佐々直」(みやぎ観光復興支援センター スタッフブログ)

・動画「閖上360度」(YouTube)

・動画「"東日本大震災"平成23年3月11-12日 名取市閖上」(YouTube)

・動画「名取市閖上地区 2011年4月3日」(YouTube)

・動画「名取市 ゆりあげ小学校・4」(YouTube)

・動画「【震災から半年】閖上・日和山の祈り」(YOMIURI ONLINE)

石巻市に向かいます。

2013年08月14日

東日本大震災被災地訪問

明日15日と16日の2日間で、かみさんと娘を連れて東日本大震災の被災地に行ってきます。

被災地に行くのは、娘は「思い出の宝物プロジェクト」第2弾(2011.8/17ブログ、8/18ブログ、8/19ブログ)以来、かみさんは初めてです。

どこまで、行けるかわかりませんが、下記の場所を中心に訪ねたいと思っています。

名取市閖上

①閖上中、閖上小、閖上公民館跡地

②閖上の記憶

③かまぼこ佐々直、ゆりあげ港朝市

石巻市

①門脇・南浜地区、門脇小

②雄勝町、大川小

女川町

①町立病院、女川交番、女川サプリメント、江島共済会館

南三陸町

①防災対策庁舎

②高野会館

③志津川小

気仙沼市

①第18共徳丸

陸前高田市

①奇跡の一本松、道の駅高田松原

②市役所旧庁舎、市民会館

③下宿定住促進住宅

釜石市

①鵜住居地区防災センター、釜石東中学校、鵜住居小学校

宿泊先は、「調布から!行こう石巻・女川」(2013.2.10ブログ)でお世話になったママサポーターズの八木純子さんにお願いしました。

お盆休み中、急なお願いにも関わらず、快くご紹介くださった八木さんに心から感謝します

2日間はブログの更新ができないので、Facebookにて報告します。

よろしかったらそちらをご覧ください。

・大須賀浩裕 Facebook

2013年08月13日

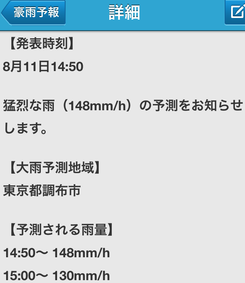

大雨・雷に関する総合防災安全課報告

8月11日,12日に調布市内であった大雨及び雷について,調布市総務部総合防災安全課から市議会に対して、下記の通り報告がありました。

平成23年8月11日(日)15時〜16時ころ

○警報,注意報など

・15時07分 大雨,洪水注意報発令(21時54分解除)

○被害状況など

・飛田給小学校にて,ベルの鳴動あり(誤発報)

・神代中学校にて,セコム等機械の不具合発生。

・富士見町2丁目,3丁目にて,約1000軒が3時間程度停電。

・市内各所にて,短時間(1分程度)の停電発生。約1万軒。

○河川状況

・入間川最高水位 25cm

平成23年8月12日(月)18時〜21時ころ

○警報,注意報など

・18時26分 大雨,洪水注意報発令

・19時09分 大雨,洪水警報発令 情報連絡体制実施

・21時08分 大雨,洪水警報解除

○被害状況など

・八雲台小学校ベル鳴動。屋内消火栓のポンプが稼動。なお,火災の事実無。

・深大寺保育園内のいちょうに雷が落ち,倒れた。(神代の杜より通報)

・子ども生活部にて現地確認。道路管理課が建築業協同組合に連絡し対応。

・緑ヶ丘図書館にてセンサー(セコム)が鳴動。センサーの破損による。

・深大寺東町7丁目で12軒が約2時間程度停電。(トランスの線の切断)

・富士見町2丁目,3丁目にて約400軒が1時間半程度の停電。前日と同じエリア。(原因不明)

・市内各所にて,短時間(1分程度)の停電発生。約4870軒。

○河川状況

・入間川最高水位 135cm

※両日とも雨量は累計で30ミリ程度であり,浸水等の被害報告はなし。

短時間停電件数は東京電力の概要報告によるもの。

※なお、注意報が発令された11日は、総合防災安全課長が自主的に市役所に待機。

大雨,洪水警報が発令された12日は、総合防災安全課職員が情報連絡体制を実施しました。

※市のホームページとTwitter(ツイッター)を担当する行政経営部広報課からは、8月13日現在報告はありません。

2013年08月11日

四万六千日観音会2日目

19時 急激な雷雨の対策(2013.8.11ブログ①)で遅くなりましたが、昨日(2013.8.10ブログ)に引き続き、西光寺での四万六千日観音会で、健全育成推進飛田給地区委員会の一員として模擬店のお手伝い。

昨晩よりちょっぴり人数が少ないものの、老若男女が踊っています

長谷副住職のバチさばきも絶好調

昨晩よりちょっぴり人数が少ないものの、老若男女が踊っています

長谷副住職のバチさばきも絶好調

2013年08月11日

雷雨

14時50分頃 猛烈な雨と雷が襲ってきました。

ヤフーの防災速報によると、雨は何と1時間あたり148mmとの予測です

東京アメッシュを見ると、調布周辺を豪雨が襲っています。

予想は148mm/hでしたが、私の感覚では50mm/hなかったのでは。

今まで、これほど頻繁に雷が落ちるところを見たことがありません (写真は、自宅マンションから府中方向を撮影した動画から)

(写真は、自宅マンションから府中方向を撮影した動画から)

私が住んでいるマンションは、数分間停電しましたが、すぐ復旧しました。

40分ほどすると、雨と雷は止み、何事もなかったかのような天気に・・・

廊下からマンション内全フロアをチェック。

廊下から見る限り、特に異状はないようです。

エレベーターも「閉じ込め」がなく、正常に動いていました。

しかし、部屋に戻ってテレビをつけてみると、「電波を受信しません」と表示されていて、どのチャンネルも映りません

おまけに固定電話も繋がりません

さらに、ソフトバンク携帯も通じないではないですか

(写真は試しにかみさんにかけた時のもの)

(写真は試しにかみさんにかけた時のもの)

ところが、かみさんの携帯のLINE(ライン)は使えるようです。

そこで、かみさんのマンション内の友達にLINEで確認してもらうと、そちらの部屋も同様とのこと。

ということは、マンション内全戸で同じ状況の可能性が。

とりあえずは、マンションの管理会社に連絡を・・・

ところが、固定電話も、携帯も繋がらないので、連絡を取ることができません。

そこで、Facebook友達のマンション管理組合前理事長の竹内さんにFacebookで連絡してみると・・・

「今、飛田給小学校にいます」との返事が返って来ました

Facebookは、通話ができない状態でも利用できる確率が高いので、非常時には頼りになります。

以降、何回かFacebookでやりとり。

竹内さんの携帯は通話可能で、マンションの状況を管理会社に連絡してくれました。

一方、部屋のインターネット回線は通じています。

インターネットで、調布FMを聴いてみます。

調布FM(83.8メガヘルツ)はパソコンでも聞くことができます。

http://www.simulradio.jp/asx/ChofuFM.asx

FMによると富士見町で停電しているとのこと

東京電力ホームページを見ると・・・

富士見町2丁目で約200軒、富士見町3丁目で約200軒、合計約400軒が停電しています。

京王電鉄ホームページを見ると・・・

14時54分頃の落雷による信号設備障害のため、新宿―高幡不動駅間、京王相模原線の調布―若葉台駅間の上下線で運転を見合わせています。

市内で約400世帯で停電が起きていて、京王線が運転を見合わせているのに、市のホームページも、Twitter(ツイッター)も、防災行政無線も、防災・安全情報メールも全く機能していません

市民の生命と財産を守るためにある市が、このような態勢で良いのでしょうか

18時20分 昨日から西光寺で行われている「四万六千日観音会」に健全育成推進飛田給地区委員の一員として手伝いに行かなければならないので、家を離れます。

(西光寺「四万六千日観音会」2日目は、別掲。)

21時30分過ぎ 「四万六千日観音会」が終わり、後片付けをして飛田給駅西側踏み切りに来ると、踏切が閉まったままで開きません。

もう1本府中側の踏み切りに行ってみました。

踏み切りにいた係員に聞くと、京王線は21時33分頃運転を再開したものの、列車に大幅な遅れと列車本数を減らして運転しているようです。

徐行運転をしながら、踏み切りが安全に作動しているか1カ所ずつ確認しているので、時間がかかるんだそうです。

電車が通過しても、次の電車の接近を感知しているせいか、踏切が開きません

仕方がないので、再び飛田給駅に戻り、公共通路を渡りました。自転車で公共通路を通るのは初めてのことです。

踏切は、まだ開いていません。ひょっとして運転再開後、1回も開いていないのでは。

自動車は渋滞となっていました。

車が渋滞しているということは、いざという時に緊急自動車の走行の妨げにもなりかねません。

市の防災対策基準からすると、400世帯の停電や京王線の不通は、東京電力や京王電鉄の問題で終わりなのでしょうか。

困っている市民がいるのなら、可能な限り市民のために役に立つように努力をするのが、本来の市の姿勢ではないでしょうか

ヤフーの防災速報によると、雨は何と1時間あたり148mmとの予測です

東京アメッシュを見ると、調布周辺を豪雨が襲っています。

予想は148mm/hでしたが、私の感覚では50mm/hなかったのでは。

今まで、これほど頻繁に雷が落ちるところを見たことがありません

(写真は、自宅マンションから府中方向を撮影した動画から)

(写真は、自宅マンションから府中方向を撮影した動画から)

私が住んでいるマンションは、数分間停電しましたが、すぐ復旧しました。

40分ほどすると、雨と雷は止み、何事もなかったかのような天気に・・・

廊下からマンション内全フロアをチェック。

廊下から見る限り、特に異状はないようです。

エレベーターも「閉じ込め」がなく、正常に動いていました。

しかし、部屋に戻ってテレビをつけてみると、「電波を受信しません」と表示されていて、どのチャンネルも映りません

おまけに固定電話も繋がりません

さらに、ソフトバンク携帯も通じないではないですか

(写真は試しにかみさんにかけた時のもの)

(写真は試しにかみさんにかけた時のもの)ところが、かみさんの携帯のLINE(ライン)は使えるようです。

そこで、かみさんのマンション内の友達にLINEで確認してもらうと、そちらの部屋も同様とのこと。

ということは、マンション内全戸で同じ状況の可能性が。

とりあえずは、マンションの管理会社に連絡を・・・

ところが、固定電話も、携帯も繋がらないので、連絡を取ることができません。

そこで、Facebook友達のマンション管理組合前理事長の竹内さんにFacebookで連絡してみると・・・

「今、飛田給小学校にいます」との返事が返って来ました

Facebookは、通話ができない状態でも利用できる確率が高いので、非常時には頼りになります。

以降、何回かFacebookでやりとり。

竹内さんの携帯は通話可能で、マンションの状況を管理会社に連絡してくれました。

一方、部屋のインターネット回線は通じています。

インターネットで、調布FMを聴いてみます。

調布FM(83.8メガヘルツ)はパソコンでも聞くことができます。

http://www.simulradio.jp/asx/ChofuFM.asx

FMによると富士見町で停電しているとのこと

東京電力ホームページを見ると・・・

富士見町2丁目で約200軒、富士見町3丁目で約200軒、合計約400軒が停電しています。

京王電鉄ホームページを見ると・・・

14時54分頃の落雷による信号設備障害のため、新宿―高幡不動駅間、京王相模原線の調布―若葉台駅間の上下線で運転を見合わせています。

市内で約400世帯で停電が起きていて、京王線が運転を見合わせているのに、市のホームページも、Twitter(ツイッター)も、防災行政無線も、防災・安全情報メールも全く機能していません

市民の生命と財産を守るためにある市が、このような態勢で良いのでしょうか

18時20分 昨日から西光寺で行われている「四万六千日観音会」に健全育成推進飛田給地区委員の一員として手伝いに行かなければならないので、家を離れます。

(西光寺「四万六千日観音会」2日目は、別掲。)

21時30分過ぎ 「四万六千日観音会」が終わり、後片付けをして飛田給駅西側踏み切りに来ると、踏切が閉まったままで開きません。

もう1本府中側の踏み切りに行ってみました。

踏み切りにいた係員に聞くと、京王線は21時33分頃運転を再開したものの、列車に大幅な遅れと列車本数を減らして運転しているようです。

徐行運転をしながら、踏み切りが安全に作動しているか1カ所ずつ確認しているので、時間がかかるんだそうです。

電車が通過しても、次の電車の接近を感知しているせいか、踏切が開きません

仕方がないので、再び飛田給駅に戻り、公共通路を渡りました。自転車で公共通路を通るのは初めてのことです。

踏切は、まだ開いていません。ひょっとして運転再開後、1回も開いていないのでは。

自動車は渋滞となっていました。

車が渋滞しているということは、いざという時に緊急自動車の走行の妨げにもなりかねません。

市の防災対策基準からすると、400世帯の停電や京王線の不通は、東京電力や京王電鉄の問題で終わりなのでしょうか。

困っている市民がいるのなら、可能な限り市民のために役に立つように努力をするのが、本来の市の姿勢ではないでしょうか

2013年08月10日

四万六千日観音会

上石原の西光寺で、8月10・11日の二日間、四万六千日観音会(しまんろくせんにち かんのんえ)が開催されました。

この行事は、およそ250年程前から続く伝統行事です。

この期間にお参りすると、46,000回お参りしたのと同じご利益があると言われています。

詳しくは、「四万六千日」(浅草寺ホームページ)をどうぞ。

境内の参道には地口絵灯籠が灯され、とっても幻想的でした。

地口(じぐち)とは、成句・諺など発音が似通った語句を当てる言語遊戯で、その年の時事や世情を、地口に合った挿絵とともに表しています(「勝平神社地口絵灯篭祭」より)。

地口絵灯籠を現在都内で行っているのは、浅草寺と西光寺だけだそうです。

私は例年通り、健全育成推進飛田給地区委員会の一員として模擬店に参加。

例年だと、17時に会場に駆けつけますが、今年は運転手がいないとのことなので、16時の軽ワゴン車への備品積み込み、会場搬入から手伝いました

17時40分 会場設営が終わり、開店前に賄いで腹ごしらえ。

手作りのソーメンと揚げ物です。細かい心遣いに感激

健全育成飛田給は、かき氷・飲み物・ヨーヨーつり・輪投げで参加。

私は、かき氷のシロップと会計係を担当。シロップはイチゴとメロンの2種類。

味見してみます。やっぱ、夏はかき氷だね

ここで、かき氷について、質問

Q1「イチゴとメロンはどちらが多く出たでしょうか?」

Q2「男子はどちらをより多く頼んだでしょうか?」

Q3「メロンを頼む人にはある特色があります。どんな特色でしょうか?」

答えは、最下段をご覧ください。

ここの盆踊りは、市内では珍しく、男性陣も積極的に踊ります。

osuga動画「西光寺四万六千日観音会(2010)」(YouTube)

osuga動画「西光寺四万六千日観音会(2009)」(YouTube)

質問の答え

Q1「イチゴとメロンはどちらが多く出たでしょうか?」

A:3分の2がイチゴだと予想していましたが、結果は半々でした。

Q2「男子はどちらをより多く頼んだでしょうか?」

A:男子は7〜8割がメロンでした。

Q3「メロンを頼む人にはある特色がありました。どんな特色でしょうか?」

A:イチゴを頼む人に比べ、「メロン!」とはっきり発音して頼んでいました。

※あくまでも、この会場で私が感じたもので、全国的な傾向かどうかは分かりません

この行事は、およそ250年程前から続く伝統行事です。

この期間にお参りすると、46,000回お参りしたのと同じご利益があると言われています。

詳しくは、「四万六千日」(浅草寺ホームページ)をどうぞ。

境内の参道には地口絵灯籠が灯され、とっても幻想的でした。

地口(じぐち)とは、成句・諺など発音が似通った語句を当てる言語遊戯で、その年の時事や世情を、地口に合った挿絵とともに表しています(「勝平神社地口絵灯篭祭」より)。

地口絵灯籠を現在都内で行っているのは、浅草寺と西光寺だけだそうです。

私は例年通り、健全育成推進飛田給地区委員会の一員として模擬店に参加。

例年だと、17時に会場に駆けつけますが、今年は運転手がいないとのことなので、16時の軽ワゴン車への備品積み込み、会場搬入から手伝いました

17時40分 会場設営が終わり、開店前に賄いで腹ごしらえ。

手作りのソーメンと揚げ物です。細かい心遣いに感激

健全育成飛田給は、かき氷・飲み物・ヨーヨーつり・輪投げで参加。

私は、かき氷のシロップと会計係を担当。シロップはイチゴとメロンの2種類。

味見してみます。やっぱ、夏はかき氷だね

ここで、かき氷について、質問

Q1「イチゴとメロンはどちらが多く出たでしょうか?」

Q2「男子はどちらをより多く頼んだでしょうか?」

Q3「メロンを頼む人にはある特色があります。どんな特色でしょうか?」

答えは、最下段をご覧ください。

ここの盆踊りは、市内では珍しく、男性陣も積極的に踊ります。

osuga動画「西光寺四万六千日観音会(2010)」(YouTube)

osuga動画「西光寺四万六千日観音会(2009)」(YouTube)

質問の答え

Q1「イチゴとメロンはどちらが多く出たでしょうか?」

A:3分の2がイチゴだと予想していましたが、結果は半々でした。

Q2「男子はどちらをより多く頼んだでしょうか?」

A:男子は7〜8割がメロンでした。

Q3「メロンを頼む人にはある特色がありました。どんな特色でしょうか?」

A:イチゴを頼む人に比べ、「メロン!」とはっきり発音して頼んでいました。

※あくまでも、この会場で私が感じたもので、全国的な傾向かどうかは分かりません

2013年08月09日

消防団分団長会

19時 消防団分団長会が開かれました。

会議に先立ち、7月19日に下石原1丁目であった建物火災での消火活動に関し、第1分団、第2分団、第3分団が調布消防署長から表彰されました。

この火災で、1分団と3分団は実戦で初めてポンプ車の連携を行いました。

3分団ポンプ車が消火栓に部署。

ホース6本を延長して中継の1分団ポンプ車につなぎ、1分団ポンプ車からホース8本を延長。

そこから分岐して、1本ずつ2線を出しました。

なお、本火災は防火2/0住宅、2階30㎡焼損で鎮火。けが人はありませんでした。

議題(1)は第19回調布市消防団ポンプ操法大会について。

出場順番の抽選がありました。

私は何番でもいいのですが、1番目と15番目をいやがる人が多いようです。

15分団にじゃんけんで勝った1分団から順番にくじを引いた結果、次のようになりました。

①15 ②9 ③13 ④12 ⑤14 ⑥10 ⑦8 ⑧6 ⑨2 ⑩11 ⑪1 ⑫4 ⑬3 ⑭5 ⑮7

1分団は11番目、10時45分頃の予定です。

私は「指揮者」を務めます。

大会は、9月7日(土)8時30分から消防大学校で行われます。

2013年08月09日

スポーツ祭東京2013まで50日

東京都選挙管理委員会(都選管)に政治団体収支報告書を提出してきました。

都選管は、都庁第一本庁舎北塔の39階にあります。

休憩室から調布方向の眺めは・・・

残念ながらガスっていて、よく見えませんでした。

飛田給駅に帰ってくると府中東高校のポスターが貼ってありました。

新入生募集のポスターです。最近は昔と違い、各高校が積極的にアピールしています。ちなみに、私の姉は府中東の1期生です。

国体(スポーツ祭東京2013)まで、あとちょうど50日でした

都選管は、都庁第一本庁舎北塔の39階にあります。

休憩室から調布方向の眺めは・・・

残念ながらガスっていて、よく見えませんでした。

飛田給駅に帰ってくると府中東高校のポスターが貼ってありました。

新入生募集のポスターです。最近は昔と違い、各高校が積極的にアピールしています。ちなみに、私の姉は府中東の1期生です。

国体(スポーツ祭東京2013)まで、あとちょうど50日でした

2013年08月08日

緊急地震速報

気象庁は午後4時56分ごろ、「奈良、大阪で震度6弱から7程度。九州から関東にかけて34都府県に震度4以上の揺れが襲う」との誤った緊急地震速報を発表しました。

私の携帯にもアラーム音とともに速報がもたらされました。

同時に消防の受令機からは「東京、予測震度3 」との音声が。

震源地が奈良で、東京が震度3ということは、かなり大規模な地震ということになります。

一瞬身構えました。

しかし、実際には人が感じる揺れは発生しませんでした。

緊急地震速報は、地震波が2か所以上の地点で観測され、最大で「震度5弱」以上と推定された場合、機器の判断で自動的に発表されます。

気象庁の観測では、実際の震源は和歌山県北部で震源の深さは約10キロでしたが、これとは別に、三重県南東沖約60キロの海底で観測され、地震波とは異なる小さな揺れを、観測機器が地震波と誤って判断。

和歌山の地震発生と同じタイミングだったため大きな揺れと判断し、「震度4」以上の揺れが到達すると予測したのです。

西日本各地では、交通機関のダイヤが乱れ、津波に備えて高台に避難する人もいました。

一方、甲子園球場では第3試合の日川(山梨)―箕島(和歌山)の六回表。

日川の攻撃が終わった直後に緊急地震速報が発表されましたが、試合は続行されました。

(写真は8月9日NHK「おはよう日本」)

大会本部によると、大地震が起きた場合の試合の運営ルールとして、試合をただちに中断し、観客に席を立たず、動かないことを場内放送などで呼びかけ、被害状況を確認の上で球場の外周、グラウンドに観客を避難誘導すると定めているといいます。

本部には気象情報会社「ウェザーニューズ」の担当者が2人常駐していて、8日は「奈良県で震度7クラスの地震が発生する可能性」という速報の内容を確認し、球場のある兵庫県内での状況を注視したが、地震は発生せず。運営ルールに則って、中断の判断は下さなかったとのことです。

う〜ん、これでいいのでしょうか。

携帯電話の速報がわからなかった人もいるはずです。

少なくとも、球場にいた人に地震速報が出されたことだけは知らせるべきではなかったのでしょうか。

なお、緊急地震速報は2007年10月の運用開始後137回目の発表。

震度3以上を観測しなかったのは33回目となりました。

今の技術には限界があるというものの、気象庁には精度を上げてもらうしかありません。

東日本大震災による津波で大きな犠牲者が出た背景には、気象庁の津波警報第一報が「津波高さ3mから6m」としたことにありました。

かといって、頼るところは気象庁しかありません。

地震速報が出た時には、必ず対処するように心がけましょう。

<参照>

・地震速報誤報、ノイズの途切れ原因 「奈良で震度7」(朝日新聞)

・「奈良で震度7」誤報 気象庁が謝罪(読売新聞)

・地震速報誤報 「震度7」関西騒然(読売新聞)

・甲子園、緊急地震速報でも試合続行 特に混乱なく(J-CASTニュース)

・緊急地震速報の誤報 気象庁、原因を調査(MSN産経ニュース)

・緊急地震速報、誤報で「最大震度7」(サンケイスポーツ)

私の携帯にもアラーム音とともに速報がもたらされました。

同時に消防の受令機からは「東京、予測震度3 」との音声が。

震源地が奈良で、東京が震度3ということは、かなり大規模な地震ということになります。

一瞬身構えました。

しかし、実際には人が感じる揺れは発生しませんでした。

緊急地震速報は、地震波が2か所以上の地点で観測され、最大で「震度5弱」以上と推定された場合、機器の判断で自動的に発表されます。

気象庁の観測では、実際の震源は和歌山県北部で震源の深さは約10キロでしたが、これとは別に、三重県南東沖約60キロの海底で観測され、地震波とは異なる小さな揺れを、観測機器が地震波と誤って判断。

和歌山の地震発生と同じタイミングだったため大きな揺れと判断し、「震度4」以上の揺れが到達すると予測したのです。

西日本各地では、交通機関のダイヤが乱れ、津波に備えて高台に避難する人もいました。

一方、甲子園球場では第3試合の日川(山梨)―箕島(和歌山)の六回表。

日川の攻撃が終わった直後に緊急地震速報が発表されましたが、試合は続行されました。

(写真は8月9日NHK「おはよう日本」)

大会本部によると、大地震が起きた場合の試合の運営ルールとして、試合をただちに中断し、観客に席を立たず、動かないことを場内放送などで呼びかけ、被害状況を確認の上で球場の外周、グラウンドに観客を避難誘導すると定めているといいます。

本部には気象情報会社「ウェザーニューズ」の担当者が2人常駐していて、8日は「奈良県で震度7クラスの地震が発生する可能性」という速報の内容を確認し、球場のある兵庫県内での状況を注視したが、地震は発生せず。運営ルールに則って、中断の判断は下さなかったとのことです。

う〜ん、これでいいのでしょうか。

携帯電話の速報がわからなかった人もいるはずです。

少なくとも、球場にいた人に地震速報が出されたことだけは知らせるべきではなかったのでしょうか。

なお、緊急地震速報は2007年10月の運用開始後137回目の発表。

震度3以上を観測しなかったのは33回目となりました。

今の技術には限界があるというものの、気象庁には精度を上げてもらうしかありません。

東日本大震災による津波で大きな犠牲者が出た背景には、気象庁の津波警報第一報が「津波高さ3mから6m」としたことにありました。

かといって、頼るところは気象庁しかありません。

地震速報が出た時には、必ず対処するように心がけましょう。

<参照>

・地震速報誤報、ノイズの途切れ原因 「奈良で震度7」(朝日新聞)

・「奈良で震度7」誤報 気象庁が謝罪(読売新聞)

・地震速報誤報 「震度7」関西騒然(読売新聞)

・甲子園、緊急地震速報でも試合続行 特に混乱なく(J-CASTニュース)

・緊急地震速報の誤報 気象庁、原因を調査(MSN産経ニュース)

・緊急地震速報、誤報で「最大震度7」(サンケイスポーツ)

2013年08月08日

日本代表に森重、高橋、権田が選出

キリンチャレンジカップ 日本代表vsウルグアイ代表戦にFC東京から、森重真人選手、高橋秀人選手、権田修一選手の3名が選出されました

3人のコメントはこちら(FC東京ホームページ)

・代表再選出の森重「選ばれ続けることに意味がある」(スポーツナビ)

・森重 川崎Fの強力攻撃陣抑え、代表先発アピールだ!(スポニチ)

・FC東京・森重、川崎止めてザックJの砦になる!(サンケイスポーツ)

・森重が代表入り、今野に挑戦状!スタメン目指す(スポーツ報知)

・既存戦力と東アジア組の融合…メンバー発表に見るザックの新オプションへの狙い(livedoor)

・劣勢を耐え抜き韓国に勝利。潜在能力の高いDF森重真人が見せた可能性(Jsports)

ちなみにFC東京ホームページで調べてみると・・・・

トップチームには日本代表経験者が、渡邉千真、平山相太、米本拓司、長谷川アーリアジャスール、石川直宏、徳永悠平、太田宏介の7名、

U日本代表(U-15〜U-23)の経験者が、林容平、東慶悟、 河野広貴、野澤英之、加賀健一、中村北斗、丸山祐市、吉本一謙、廣永遼太郎の9名もいます

いつかFC東京の選手だけでA代表が選ばれるなんて日が来るかもしれません

試合は、8月14日(水) 19:20 キックオフ(TBS)。

ザッケローニ監督、できれば3人、少なくとも1人は出してくれ〜

2013年08月04日

飛田給自治会納涼盆踊り大会

飛田給自治会主催の納涼盆踊り大会が飛田給駅北口で開かれました。

消防団第1分団は、自治会の交通安全委員会、防犯委員会、防災委員会のみなさんと一緒に警戒を担当します。

8時 第1分団詰所集合。

8時30分 警戒本部と会場の設営準備。

準備終了後、詰所に戻り、8月2日の操法訓練で使用し干してあったホースを片付けました。

16時 再集合。

16時30分 子ども対象のゲームと模擬店が始まりました。

同時に警戒も開始です。

スポーツ祭東京2013のマスコット、「ゆりーと」が登場。

子どもたちにすごい人気です。

「第1分団ドラえもんず」と記念写真

17時30分 和太鼓演奏者小玉尚弘さんの演奏が始まりました。

小玉尚弘(こだまなおひろ)さんは・・・

元第1分団分団員の西尾邦広さんの結婚披露宴が7月に長野県で開かれた時、オープニングで太鼓を演奏したのが小玉さんでした(2013.7.6ブログ)。

その素晴らしい演奏に一同大感激。

そこで、飛田給の皆さんにも素晴らしい演奏を聞いてもらいたいと、盆踊り大会責任者の自治会親善文化委員長の本田照男さんに紹介して、今回の演奏となりました。

小玉さんは北海道日高町出身の32才。

大学時代から和太鼓を始めました。

卒業後、日本を代表する和太鼓集団「鬼太鼓座(おんでこざ)」で活動。

アジア・アフリカ・南米・ヨーロッパの演奏ツアーに参加。

長野県伊那谷に民俗芸能を学ぶため移住。

現在は、大田区在住で、植木屋さんとの二足の草鞋で活動しています。

思い太鼓を持ってわざわざ電車で来てくれました。素晴らしい演奏をありがとう

18時 ゆりーと音頭が始まりました。

18時30分 盆踊り開始。

「調布から!復興支援プロジェクト」が復興支援販売を行っていました。見事、完売 売り上げはすべて宮城県の各団体(購入先)に渡します。

売り上げはすべて宮城県の各団体(購入先)に渡します。

20時30分 盆踊り終了。

22時 あと片付け終了。お疲れ様でした。

消防団第1分団は、自治会の交通安全委員会、防犯委員会、防災委員会のみなさんと一緒に警戒を担当します。

8時 第1分団詰所集合。

8時30分 警戒本部と会場の設営準備。

準備終了後、詰所に戻り、8月2日の操法訓練で使用し干してあったホースを片付けました。

16時 再集合。

16時30分 子ども対象のゲームと模擬店が始まりました。

同時に警戒も開始です。

スポーツ祭東京2013のマスコット、「ゆりーと」が登場。

子どもたちにすごい人気です。

「第1分団ドラえもんず」と記念写真

17時30分 和太鼓演奏者小玉尚弘さんの演奏が始まりました。

小玉尚弘(こだまなおひろ)さんは・・・

元第1分団分団員の西尾邦広さんの結婚披露宴が7月に長野県で開かれた時、オープニングで太鼓を演奏したのが小玉さんでした(2013.7.6ブログ)。

その素晴らしい演奏に一同大感激。

そこで、飛田給の皆さんにも素晴らしい演奏を聞いてもらいたいと、盆踊り大会責任者の自治会親善文化委員長の本田照男さんに紹介して、今回の演奏となりました。

小玉さんは北海道日高町出身の32才。

大学時代から和太鼓を始めました。

卒業後、日本を代表する和太鼓集団「鬼太鼓座(おんでこざ)」で活動。

アジア・アフリカ・南米・ヨーロッパの演奏ツアーに参加。

長野県伊那谷に民俗芸能を学ぶため移住。

現在は、大田区在住で、植木屋さんとの二足の草鞋で活動しています。

思い太鼓を持ってわざわざ電車で来てくれました。素晴らしい演奏をありがとう

18時 ゆりーと音頭が始まりました。

18時30分 盆踊り開始。

「調布から!復興支援プロジェクト」が復興支援販売を行っていました。見事、完売

売り上げはすべて宮城県の各団体(購入先)に渡します。

売り上げはすべて宮城県の各団体(購入先)に渡します。20時30分 盆踊り終了。

22時 あと片付け終了。お疲れ様でした。