2025年04月23日

飛田給小地区協議会 総会

19時 飛田給小学校地区協議会の総会が西部地域福祉センターで開催されました。

石川 浩 会長挨拶

市からの助成金は年額50万円です。

令和6年度活動報告・決算報告、令和7年度役員選任(案)・活動計画(案)・収支予算(案)は、いずれも承認・可決されました。

飛田給地区協議会は市内で4番目、平成15年に誕生しました。

地域安全講演会(2023.10.1ブログ)、防災訓練(2025.3.2ブログ)、ふれあいクリーンデー(2024.11.10ブログ)、クリスマスイルミネーション&飛田給駅ミニコンサート(2024.12.15ブログ)、観桜会(2019.4.7ブログ)、防犯夜間パトロール、福祉の街歩き、広報紙の発行など1年を通じて様々な活動を行っています。

ちなみに、現在市内には18の地区協議会があります。

・地区協議会(調布市ホームページ)

石川 浩 会長挨拶

市からの助成金は年額50万円です。

令和6年度活動報告・決算報告、令和7年度役員選任(案)・活動計画(案)・収支予算(案)は、いずれも承認・可決されました。

飛田給地区協議会は市内で4番目、平成15年に誕生しました。

地域安全講演会(2023.10.1ブログ)、防災訓練(2025.3.2ブログ)、ふれあいクリーンデー(2024.11.10ブログ)、クリスマスイルミネーション&飛田給駅ミニコンサート(2024.12.15ブログ)、観桜会(2019.4.7ブログ)、防犯夜間パトロール、福祉の街歩き、広報紙の発行など1年を通じて様々な活動を行っています。

ちなみに、現在市内には18の地区協議会があります。

・地区協議会(調布市ホームページ)

2025年03月02日

飛田給小学校地区協議会主催 第22回総合防災訓練

飛田給小学校地区協議会主催の第22回総合防災訓練が飛田給小学校で行われました。

調布消防署と調布市消防団第1分団が協力しました。

9時 地区協議会のメンバー集合。

9時10分 9時に地震が発生した想定で、飛田給自治会・西部飛田給自治会・鶴島自治会・飛田給第三自治会・西武自治会ほか地域住民が集まってきました。

開会式。

訓練内容の説明と班分けを行います。

挨拶をする石川 浩・地区協議会副会長。

訓練内容を説明する小林 裕治・地区協議会防災対策委員長。

飛田給自治会の参加者。

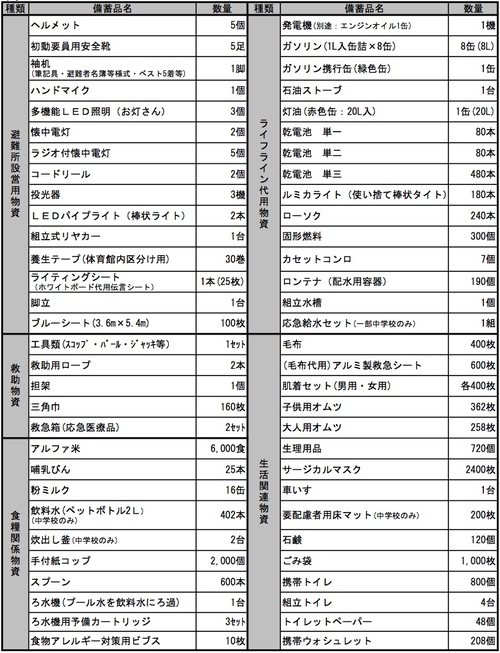

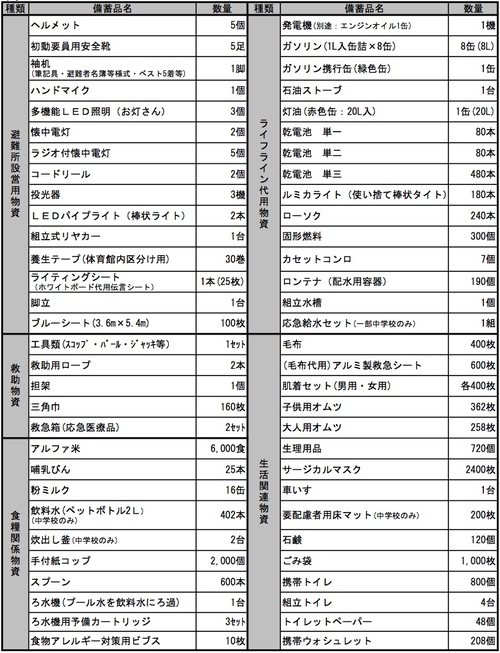

班毎に体育館と校庭に分かれて訓練を実施します。(下表:会場配布資料より)

◯訓練用消火器による初期消火訓練

水を入れた訓練用消火器を使います。

◯煙体験ハウスによる避難体験

◯車椅子避難訓練

車椅子を使って避難する訓練。調布市ゆうあい福祉公社のスタッフが指導。

牽引用の補助装置「JINRIKI」を車椅子に付けると、リヤカーのように避難できます。

「JINRIKI」は飛小地区協議会の防災倉庫にあります。

私も乗ってみました。 重たいのに、引いていただいてありがとうございます

◯AEDを使用した救急救命訓練

人形を使って心肺蘇生とAED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)の使い方を学びます。指導は調布消防署と第1分団。

◯家具転倒防止

自宅の家具の転倒防止要領を消防署員が説明。

ポータブル電源・ソーラーパネルセットが展示されていました。

飛小地区協議会の防災倉庫にあります。

参加記念品

参加者の皆さんお疲れ様でした

3月11日で東日本大震災から14年が経とうとしています。

一方、 関東大震災の発生から9月1日で102年となります。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

首都圏直下地震が30年以内に起きる可能性は70%以上と言われ続けています。

「備えあれば患えなし」。

地震が起きることを防ぐことはできませんが、備えることにより被害を少なくすることはできます!

いざという時のために、時々防災訓練をしましょう

調布消防署と調布市消防団第1分団が協力しました。

9時 地区協議会のメンバー集合。

9時10分 9時に地震が発生した想定で、飛田給自治会・西部飛田給自治会・鶴島自治会・飛田給第三自治会・西武自治会ほか地域住民が集まってきました。

開会式。

訓練内容の説明と班分けを行います。

挨拶をする石川 浩・地区協議会副会長。

訓練内容を説明する小林 裕治・地区協議会防災対策委員長。

飛田給自治会の参加者。

班毎に体育館と校庭に分かれて訓練を実施します。(下表:会場配布資料より)

◯訓練用消火器による初期消火訓練

水を入れた訓練用消火器を使います。

◯煙体験ハウスによる避難体験

◯車椅子避難訓練

車椅子を使って避難する訓練。調布市ゆうあい福祉公社のスタッフが指導。

牽引用の補助装置「JINRIKI」を車椅子に付けると、リヤカーのように避難できます。

「JINRIKI」は飛小地区協議会の防災倉庫にあります。

私も乗ってみました。 重たいのに、引いていただいてありがとうございます

◯AEDを使用した救急救命訓練

人形を使って心肺蘇生とAED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)の使い方を学びます。指導は調布消防署と第1分団。

◯家具転倒防止

自宅の家具の転倒防止要領を消防署員が説明。

ポータブル電源・ソーラーパネルセットが展示されていました。

飛小地区協議会の防災倉庫にあります。

参加記念品

参加者の皆さんお疲れ様でした

3月11日で東日本大震災から14年が経とうとしています。

一方、 関東大震災の発生から9月1日で102年となります。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

首都圏直下地震が30年以内に起きる可能性は70%以上と言われ続けています。

「備えあれば患えなし」。

地震が起きることを防ぐことはできませんが、備えることにより被害を少なくすることはできます!

いざという時のために、時々防災訓練をしましょう

2024年12月06日

飛田給自治会「班長会」

19時 飛田給自治会「班長会」が青少年交流館(飛田給1-52-1)2階集会室で開かれました。

【議題】

①運動会の報告・反省

②倉庫整理の報告

③今後の行事日程

④その他

【飛田給自治会 今後の行事日程】(大須賀作成)

◯歳末防犯パトロ-ル 12月25・27・29日

◯消防団歳末特別警戒 12月26~31日

◯道生神社歳末大掃除 12月30日

◯道生神社新年祭 1月1日

◯新春厄除け獅子舞 1月2日

◯消防団出初式 1月12日(※8時から第1分団詰所でサイレン吹鳴)

◯防犯講演会 2月

◯飛田給小学校地区協議会防災訓練 2月

◯新班長調査 3月

[休止] 初詣のための薬師尊御開帳 12月31日〜1月1日

※薬師尊のお参りはできます。

【議題】

①運動会の報告・反省

②倉庫整理の報告

③今後の行事日程

④その他

【飛田給自治会 今後の行事日程】(大須賀作成)

◯歳末防犯パトロ-ル 12月25・27・29日

◯消防団歳末特別警戒 12月26~31日

◯道生神社歳末大掃除 12月30日

◯道生神社新年祭 1月1日

◯新春厄除け獅子舞 1月2日

◯消防団出初式 1月12日(※8時から第1分団詰所でサイレン吹鳴)

◯防犯講演会 2月

◯飛田給小学校地区協議会防災訓練 2月

◯新班長調査 3月

[休止] 初詣のための薬師尊御開帳 12月31日〜1月1日

※薬師尊のお参りはできます。

2023年03月05日

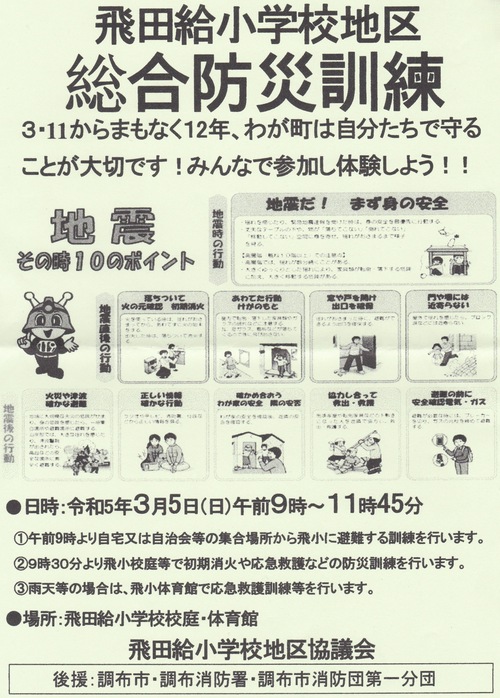

飛田給小地区協議会 総合防災訓練

飛田給小学校地区協議会主催の総合防災訓練が飛田給小学校で行われました。

飛田給自治会・西部飛田給自治会・鶴島自治会・飛田給第三自治会・西武自治会ほか地域住民が参加して、様々な訓練と体験をしました。

9時 地区協議会のメンバー集合。

9時10分 9時に地震が発生した想定で参加者が集まってきました。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、体温を測り、手指消毒を行います。

開会式で挨拶をする板橋 栄次・地区協議会副会長。

訓練内容を説明する小林 裕治・地区協議会防災対策委員長。

調布消防署と調布市消防団第1分団が協力しました。

第1分団の参加メンバー。

全体を4つの班に分けて訓練を行いました

<訓練内容>

①飛田給小まで危険箇所を確認しながら集合

②初期消火訓練

③車椅子避難訓練

④救急救命訓練

⑤家具転倒防止

⑥起震車体験

◯初期消火訓練

水を入れた訓練用消火器を使います。指導は消防団第1分団。

◯車椅子避難訓練

車椅子を使って避難する訓練。

調布市ゆうあい福祉公社のスタッフが指導。

牽引用の補助装置「JINRIKI」を車椅子に付けると、リヤカーのように避難できます。

私も引いてみました。

※車椅子牽引用の補助装置「JINRIKI」は飛小地区協議会の防災倉庫にあります。

◯救急救命訓練

人形を使って心肺蘇生とAED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)の使い方を学びます。

指導は調布消防署と第1分団。

◯家具転倒防止

自宅の家具の転倒防止要領を第1分団員が説明。

◯起震車による地震体験

通常は「震度6弱」

特別に「震度7」を体験。「震度6弱」とは 揺れ方が全く違います。

会場で新入団員募集のチラシを配る第1分団正副分団長。

調布消防署署員による講評

参加者の皆さんお疲れ様でした

3月11日で東日本大震災から12年が経とうとしています。

一方、 関東大震災の発生から9月1日で100年となります。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

首都圏直下地震が30年以内に起きる可能性は70%以上と言われ続けています。

「備えあれば患えなし」。

地震が起きることを防ぐことはできませんが、備えることにより被害を少なくすることはできます。

いざという時のために、時々防災訓練をしましょう

飛田給自治会・西部飛田給自治会・鶴島自治会・飛田給第三自治会・西武自治会ほか地域住民が参加して、様々な訓練と体験をしました。

9時 地区協議会のメンバー集合。

9時10分 9時に地震が発生した想定で参加者が集まってきました。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、体温を測り、手指消毒を行います。

開会式で挨拶をする板橋 栄次・地区協議会副会長。

訓練内容を説明する小林 裕治・地区協議会防災対策委員長。

調布消防署と調布市消防団第1分団が協力しました。

第1分団の参加メンバー。

全体を4つの班に分けて訓練を行いました

<訓練内容>

①飛田給小まで危険箇所を確認しながら集合

②初期消火訓練

③車椅子避難訓練

④救急救命訓練

⑤家具転倒防止

⑥起震車体験

◯初期消火訓練

水を入れた訓練用消火器を使います。指導は消防団第1分団。

◯車椅子避難訓練

車椅子を使って避難する訓練。

調布市ゆうあい福祉公社のスタッフが指導。

牽引用の補助装置「JINRIKI」を車椅子に付けると、リヤカーのように避難できます。

私も引いてみました。

※車椅子牽引用の補助装置「JINRIKI」は飛小地区協議会の防災倉庫にあります。

◯救急救命訓練

人形を使って心肺蘇生とAED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)の使い方を学びます。

指導は調布消防署と第1分団。

◯家具転倒防止

自宅の家具の転倒防止要領を第1分団員が説明。

◯起震車による地震体験

通常は「震度6弱」

特別に「震度7」を体験。「震度6弱」とは 揺れ方が全く違います。

会場で新入団員募集のチラシを配る第1分団正副分団長。

調布消防署署員による講評

参加者の皆さんお疲れ様でした

3月11日で東日本大震災から12年が経とうとしています。

一方、 関東大震災の発生から9月1日で100年となります。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

首都圏直下地震が30年以内に起きる可能性は70%以上と言われ続けています。

「備えあれば患えなし」。

地震が起きることを防ぐことはできませんが、備えることにより被害を少なくすることはできます。

いざという時のために、時々防災訓練をしましょう

2019年03月10日

飛小地区協議会 防災訓練

9時30分 飛田給小学校地区協議会主催の総合防災訓練が飛田給小学校で行われました。

飛田給自治会・西部飛田給自治会・鶴島自治会・飛田給第三自治会・西武自治会ほか地域住民が参加して、様々な訓練と体験をしました。

挨拶をする小池政人・飛小地区協議会 会長

訓練内容を説明する小林裕治・飛小地区協議会 防災対策委員長

調布消防署が指導し、調布市消防団第1分団が協力。

<訓練内容>

①飛田給小まで危険箇所を確認しながら集合

②要救護者救助訓練

③AEDを使用した救急救命訓練

④煙体験ハウスによる避難体験

⑤119番通報訓練

⑥訓練用消火器による初期消火訓練

⑦アルファー米を使用した炊き出し訓練

などを体育館と校庭に分かれて実施します。

<体育館>

消防署員のお手本を見ます。

○倒壊物の下敷きになった要救護者(ダミー人形)を救助します。

初めてジャッキを使用しました。

○AED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)を使いながら心肺蘇生法をやってみます。

<校庭>

班ごとにリーダーを決め、煙体験、通報訓練、要救護者救助訓練、初期消火訓練を連動した訓練として行います。

消火訓練は周辺に置いた消火器を取ってくる、現実に近い形で行いました。

東日本大震災から8年が経とうとしています。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

いざという時のために、必ず時々訓練をしましょう。

飛田給自治会・西部飛田給自治会・鶴島自治会・飛田給第三自治会・西武自治会ほか地域住民が参加して、様々な訓練と体験をしました。

挨拶をする小池政人・飛小地区協議会 会長

訓練内容を説明する小林裕治・飛小地区協議会 防災対策委員長

調布消防署が指導し、調布市消防団第1分団が協力。

<訓練内容>

①飛田給小まで危険箇所を確認しながら集合

②要救護者救助訓練

③AEDを使用した救急救命訓練

④煙体験ハウスによる避難体験

⑤119番通報訓練

⑥訓練用消火器による初期消火訓練

⑦アルファー米を使用した炊き出し訓練

などを体育館と校庭に分かれて実施します。

<体育館>

消防署員のお手本を見ます。

○倒壊物の下敷きになった要救護者(ダミー人形)を救助します。

初めてジャッキを使用しました。

○AED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)を使いながら心肺蘇生法をやってみます。

<校庭>

班ごとにリーダーを決め、煙体験、通報訓練、要救護者救助訓練、初期消火訓練を連動した訓練として行います。

消火訓練は周辺に置いた消火器を取ってくる、現実に近い形で行いました。

東日本大震災から8年が経とうとしています。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

いざという時のために、必ず時々訓練をしましょう。

2018年04月18日

飛田給小学校地区協議会 総会

19時 飛田給小学校地区協議会の総会が西部地域福祉センターで開催されました。

小池政人会長挨拶

議案を説明する石川浩会計

市からの助成金は年額50万円です。

平成29年度活動報告、平成29年度決算報告、平成30年度活動計画(案)、平成30年度収支予算(案)は、いずれも満場一致で承認・可決されました。

飛田給地区協議会は市内で4番目、平成15年に誕生しました。

地域安全講演会(2015.10.4ブログ)、防災訓練(2018.3.4ブログ)、ふれあいクリーンデー(2017.11.26ブログ)、クリスマスイルミネーション&飛田給駅ミニコンサート(2017.12.10ブログ)、観桜会(2018.3.25ブログ)、防犯夜間パトロール、福祉の街歩き、喫煙マナーアップキャンペーン、広報紙の発行など1年を通じて様々な活動を行っています。

ちなみに、現在市内には16の地区協議会があります。

地区協議会一覧(調布市ホームページ)

小池政人会長挨拶

議案を説明する石川浩会計

市からの助成金は年額50万円です。

平成29年度活動報告、平成29年度決算報告、平成30年度活動計画(案)、平成30年度収支予算(案)は、いずれも満場一致で承認・可決されました。

飛田給地区協議会は市内で4番目、平成15年に誕生しました。

地域安全講演会(2015.10.4ブログ)、防災訓練(2018.3.4ブログ)、ふれあいクリーンデー(2017.11.26ブログ)、クリスマスイルミネーション&飛田給駅ミニコンサート(2017.12.10ブログ)、観桜会(2018.3.25ブログ)、防犯夜間パトロール、福祉の街歩き、喫煙マナーアップキャンペーン、広報紙の発行など1年を通じて様々な活動を行っています。

ちなみに、現在市内には16の地区協議会があります。

地区協議会一覧(調布市ホームページ)

2018年03月04日

飛田給小学校地区協議会 防災訓練

9時30分 飛田給小学校地区協議会主催の防災訓練が飛田給小学校で行われました。

飛田給自治会・西部飛田給自治会・鶴島自治会・飛田給第三自治会・西武自治会ほか地域住民が参加して、様々な訓練と体験をしました。

調布消防署が指導し、調布市消防団第1分団が協力。

訓練内容を説明する飛小地区協の小林裕治・防災対策委員長

<訓練内容>

①飛田給小まで危険箇所を確認しながら集合

②要救護者救助訓練(毛布を使用した簡易担架)

③AEDを使用した救急救命訓練

④三角巾による応急手当要領

⑤煙体験ハウスによる避難体験

⑥要救護者救助訓練(担架)

⑦119番通報訓練

⑧訓練用消火器による初期消火訓練

⑨災害用マンホールトイレ見学

⑩アルファー米を使用した炊き出し訓練

などを体育館と校庭に分かれて実施します。

<体育館>

○地震発生と同時に頭部を守る訓練。

○倒壊物の下敷きになった要救護者(ダミー人形)を救助し、毛布で作った簡易担架で運搬します。

○AED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)を使いながら心肺蘇生法をやってみます。

○三角巾を使って応急手当要領を学びます。

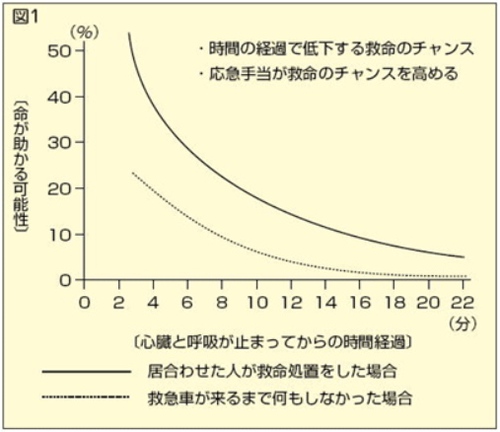

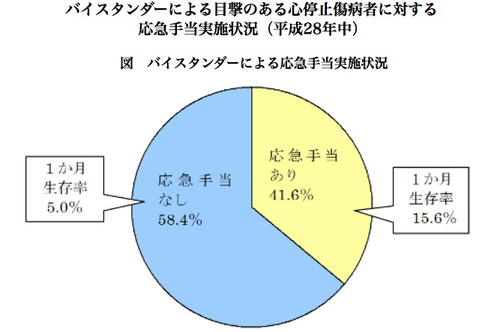

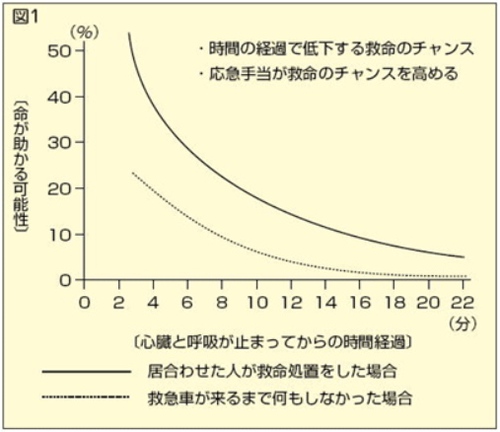

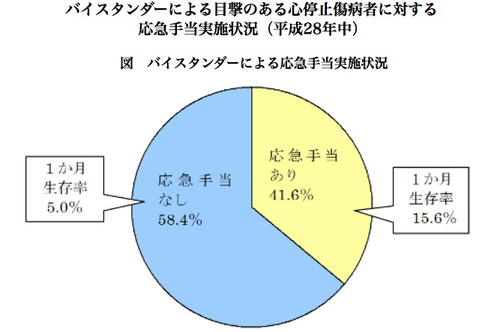

救急車が通報を受けてから現場に到着するまでの平均時間は、東京都内で7分30秒(平成28年)を要しています。

居合わせた人が救命処置をした場合と救急車が来るまで何もしなかった場合では、命が助かる可能性がまったく違います。

何もしなければ、救急車が来る約8分間のあいだに、救命率は一気に10%にまで低下してしまいます。

1ヵ月後の生存率は、応急手当のあるなしで、15.6%と5.0%と約3倍の開きがあります。

大切な命を救うためには、救急車が到着するまでに私たち一般の人がAEDを使用して、少しでも早く心肺を蘇生させることがとても重要なのです。(出典:東京消防庁「応急手当の重要性」)

いざと言う時にAEDを使えるかどうかが、生死を分けるのです。

訓練人形では重さの実感がないので、消防署員を運んでみました。

署員の体重が75キロなので、最も重いモデルでやることになり、私に白羽の矢が

何とか上がりました

<校庭>

今までは、煙体験、通報訓練、要救護者救助訓練、初期消火訓練をそれぞれ独立して行っていましたが、今回は、班ごとにリーダーを決め、連動した訓練として行います。

地元の西部ふれあいの家から出火した想定。

班長の指示で煙体験ハウスから脱出します。

班長の指示で、1名が119番通報。

要救護者を発見。救出して担架で運びます。

訓練用消火器で火点を消火します。

どんな火事でも最初は小さいのです。初期消火できるかが、延焼するかどうか、その後の運命を大きく変えます。

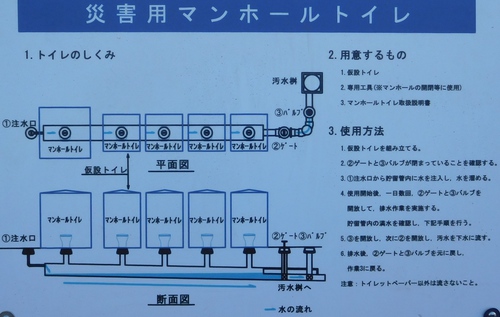

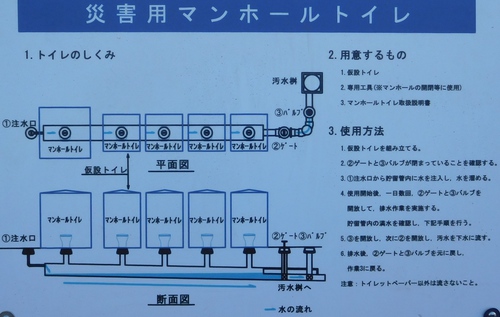

最後に、災害用マンホールトイレを見学。仕組みと使用要領を学びます。

本日の防災訓練の模様は、J:COMチャンネル(地デジ11ch)の「デイリーニュース」で放送される予定です。

放送日時は3月6日(火)17:00~17:20、再放送は21:30~21:55と23:30~23:55です。

訓練終了後、参加した飛田給第三自治会の役員・会員さんから自主防災組織を作りたいとの要望が市の職員にありました。

地域の防災力アップは、自主防災組織を作ることから始まります。

1日も早くできれば良いですね。

東日本大震災から7年が経とうとしています。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

いざという時のために、必ず時々訓練をしましょう

飛田給自治会・西部飛田給自治会・鶴島自治会・飛田給第三自治会・西武自治会ほか地域住民が参加して、様々な訓練と体験をしました。

調布消防署が指導し、調布市消防団第1分団が協力。

訓練内容を説明する飛小地区協の小林裕治・防災対策委員長

<訓練内容>

①飛田給小まで危険箇所を確認しながら集合

②要救護者救助訓練(毛布を使用した簡易担架)

③AEDを使用した救急救命訓練

④三角巾による応急手当要領

⑤煙体験ハウスによる避難体験

⑥要救護者救助訓練(担架)

⑦119番通報訓練

⑧訓練用消火器による初期消火訓練

⑨災害用マンホールトイレ見学

⑩アルファー米を使用した炊き出し訓練

などを体育館と校庭に分かれて実施します。

<体育館>

○地震発生と同時に頭部を守る訓練。

○倒壊物の下敷きになった要救護者(ダミー人形)を救助し、毛布で作った簡易担架で運搬します。

○AED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)を使いながら心肺蘇生法をやってみます。

○三角巾を使って応急手当要領を学びます。

救急車が通報を受けてから現場に到着するまでの平均時間は、東京都内で7分30秒(平成28年)を要しています。

居合わせた人が救命処置をした場合と救急車が来るまで何もしなかった場合では、命が助かる可能性がまったく違います。

何もしなければ、救急車が来る約8分間のあいだに、救命率は一気に10%にまで低下してしまいます。

1ヵ月後の生存率は、応急手当のあるなしで、15.6%と5.0%と約3倍の開きがあります。

大切な命を救うためには、救急車が到着するまでに私たち一般の人がAEDを使用して、少しでも早く心肺を蘇生させることがとても重要なのです。(出典:東京消防庁「応急手当の重要性」)

いざと言う時にAEDを使えるかどうかが、生死を分けるのです。

訓練人形では重さの実感がないので、消防署員を運んでみました。

署員の体重が75キロなので、最も重いモデルでやることになり、私に白羽の矢が

何とか上がりました

<校庭>

今までは、煙体験、通報訓練、要救護者救助訓練、初期消火訓練をそれぞれ独立して行っていましたが、今回は、班ごとにリーダーを決め、連動した訓練として行います。

地元の西部ふれあいの家から出火した想定。

班長の指示で煙体験ハウスから脱出します。

班長の指示で、1名が119番通報。

要救護者を発見。救出して担架で運びます。

訓練用消火器で火点を消火します。

どんな火事でも最初は小さいのです。初期消火できるかが、延焼するかどうか、その後の運命を大きく変えます。

最後に、災害用マンホールトイレを見学。仕組みと使用要領を学びます。

本日の防災訓練の模様は、J:COMチャンネル(地デジ11ch)の「デイリーニュース」で放送される予定です。

放送日時は3月6日(火)17:00~17:20、再放送は21:30~21:55と23:30~23:55です。

訓練終了後、参加した飛田給第三自治会の役員・会員さんから自主防災組織を作りたいとの要望が市の職員にありました。

地域の防災力アップは、自主防災組織を作ることから始まります。

1日も早くできれば良いですね。

東日本大震災から7年が経とうとしています。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

いざという時のために、必ず時々訓練をしましょう

2017年02月26日

飛田給小学校地区協議会 防災訓練

9時 飛田給小学校地区協議会主催の防災訓練が飛田給小学校で行われました。

飛田給自治会、西部飛田給自治会、鶴島自治会、飛田給第三自治会、西武自治会ほか地域住民が参加して、様々な訓練と体験をしました。

調布消防署が指導し、調布市消防団第1分団が全面協力。

飛田給小学校地区協議会の石川浩・会長/小林裕治・防災対策委員会委員長

<訓練内容>

①飛田給小まで危険箇所を確認しながら集合

②訓練用消火器による初期消火訓練

③消火栓とスタンドパイプを使った放水訓練

④AED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)を使った救命訓練

⑤煙体験ハウスによる煙体験

⑥災害用マンホールトイレ体験

など

訓練用消火器を使っての初期消火訓練。

どんな火事でも最初は小さいんです。初期消火できるかが、その後の運命を大きく変えます。

訓練用消火器に水と圧縮空気を注入する第1分団・高花分団長。

消火栓とスタンドパイプを使った放水体験

昨年は模擬消火栓でしたが、今年は実際の消火栓を使います。

消火栓の蓋を開けます。消火栓の中を見るのは初めてのようで、みなさん興味津々です。

回旋器で少し水を出してからスタンドパイプを結合します。

スタンドパイプにホースを繋いで準備OKです。

開栓器を回して水をホースに送ります。

ホースの先に繋がっている筒先の先端部を回すと水が出ます。

この体験がきっかけで、将来消防団に入ったりして

首都直下地震など大規模な地震が発生した場合、同時多発する災害や倒壊建物などに道を阻まれ、災害現場に消防隊がすぐに到着できるとは限りません。その時は、地域住民が協力して消火にあたる必要があります。

いざという時、住民が活用できる消火資器材のひとつがスタンドパイプです。スタンドパイプは、道路上にある消火栓や排水栓に差し込み、ホースをつなぎ消火を行います。軽量で操作も簡単、消防車が進入できない道路の狭い地域や木造住宅密集地域でも近くの消火栓等を使って消火活動ができます。放水距離は水平で約15メートルで、建物の2~3階まで到達します。(参考:広報とうきょう消防ほか)

給水・消火資器材は、防災備蓄倉庫に配備されています。

スタンドパイプを消火栓に繋ぐことで、応急給水と初期消火ができるのです。

AEDを使っての救命訓練

調布消防署員が手本を見せた後、AEDを使いながら心肺蘇生法をやってみます。

救急車が通報を受けてから現場に到着するまでの平均時間は、東京都内で約7分45秒(平成27年)を要しています。

居合わせた人が救命処置をした場合と救急車が来るまで何もしなかった場合では、命が助かる可能性がまったく違います。

何もしなければ、救急車が来る約8分間のあいだに、救命率は一気に10%にまで低下してしまいます。

1ヵ月後の生存率は、応急手当のあるなしで、16.2%と4.8%と3倍以上の開きがあります。

大切な命を救うためには、救急車が到着するまでに私たち一般の人がAEDを使用して、少しでも早く心肺を蘇生させることがとても重要なのです。(出典:東京消防庁「応急手当の重要性」)

いざと言う時にAEDを使えるかどうかが、生死を分けるのです。

煙が充満した煙体験ハウスの中を歩く煙体験

私も煙体験ハウスに入ってみました。

中に入ると、煙でほとんど何も見えないので、姿勢を低くして手探りで進みます。

煙は化粧品の成分を気化させたもので、もちろん無害です。

やっと出口が 無事出られました

無事出られました

防災備蓄倉庫見学

調布市では、災害時の避難所となる市内の公立小中学校など公共施設(30箇所)に備蓄倉庫を設置しています。

飛田給小学校には体育館北西側と校庭北側の2カ所に設置されています。

倉庫の中

備蓄品一覧(市ホームページより)

備蓄倉庫には、避難者約800人の3日分を目安に物資を保管しています。 災害時に多くの人が避難所へ備蓄物資をとりに来た場合、あっという間になくなってしまいます。普段から各家庭において最低3日分の水・食料等の備蓄を心がけましょう。

昨年、校舎西側に設置した災害用マンホールトイレを見学。

便器に座ってみました。耐久テストOKです

市の総合防災安全課の職員が家庭用簡易トイレの説明をしていました。

阪神淡路大震災・新潟県中越地震・東日本大審査、いずれの被災地でもトイレの問題が深刻でした。

家庭でも用意しておきましょう。

東日本大震災から6年が経とうとしています。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

いざという時のために、必ず時々訓練をしましょう

飛田給自治会、西部飛田給自治会、鶴島自治会、飛田給第三自治会、西武自治会ほか地域住民が参加して、様々な訓練と体験をしました。

調布消防署が指導し、調布市消防団第1分団が全面協力。

飛田給小学校地区協議会の石川浩・会長/小林裕治・防災対策委員会委員長

<訓練内容>

①飛田給小まで危険箇所を確認しながら集合

②訓練用消火器による初期消火訓練

③消火栓とスタンドパイプを使った放水訓練

④AED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)を使った救命訓練

⑤煙体験ハウスによる煙体験

⑥災害用マンホールトイレ体験

など

訓練用消火器を使っての初期消火訓練。

どんな火事でも最初は小さいんです。初期消火できるかが、その後の運命を大きく変えます。

訓練用消火器に水と圧縮空気を注入する第1分団・高花分団長。

消火栓とスタンドパイプを使った放水体験

昨年は模擬消火栓でしたが、今年は実際の消火栓を使います。

消火栓の蓋を開けます。消火栓の中を見るのは初めてのようで、みなさん興味津々です。

回旋器で少し水を出してからスタンドパイプを結合します。

スタンドパイプにホースを繋いで準備OKです。

開栓器を回して水をホースに送ります。

ホースの先に繋がっている筒先の先端部を回すと水が出ます。

この体験がきっかけで、将来消防団に入ったりして

首都直下地震など大規模な地震が発生した場合、同時多発する災害や倒壊建物などに道を阻まれ、災害現場に消防隊がすぐに到着できるとは限りません。その時は、地域住民が協力して消火にあたる必要があります。

いざという時、住民が活用できる消火資器材のひとつがスタンドパイプです。スタンドパイプは、道路上にある消火栓や排水栓に差し込み、ホースをつなぎ消火を行います。軽量で操作も簡単、消防車が進入できない道路の狭い地域や木造住宅密集地域でも近くの消火栓等を使って消火活動ができます。放水距離は水平で約15メートルで、建物の2~3階まで到達します。(参考:広報とうきょう消防ほか)

給水・消火資器材は、防災備蓄倉庫に配備されています。

スタンドパイプを消火栓に繋ぐことで、応急給水と初期消火ができるのです。

AEDを使っての救命訓練

調布消防署員が手本を見せた後、AEDを使いながら心肺蘇生法をやってみます。

救急車が通報を受けてから現場に到着するまでの平均時間は、東京都内で約7分45秒(平成27年)を要しています。

居合わせた人が救命処置をした場合と救急車が来るまで何もしなかった場合では、命が助かる可能性がまったく違います。

何もしなければ、救急車が来る約8分間のあいだに、救命率は一気に10%にまで低下してしまいます。

1ヵ月後の生存率は、応急手当のあるなしで、16.2%と4.8%と3倍以上の開きがあります。

大切な命を救うためには、救急車が到着するまでに私たち一般の人がAEDを使用して、少しでも早く心肺を蘇生させることがとても重要なのです。(出典:東京消防庁「応急手当の重要性」)

いざと言う時にAEDを使えるかどうかが、生死を分けるのです。

煙が充満した煙体験ハウスの中を歩く煙体験

私も煙体験ハウスに入ってみました。

中に入ると、煙でほとんど何も見えないので、姿勢を低くして手探りで進みます。

煙は化粧品の成分を気化させたもので、もちろん無害です。

やっと出口が

無事出られました

無事出られました

防災備蓄倉庫見学

調布市では、災害時の避難所となる市内の公立小中学校など公共施設(30箇所)に備蓄倉庫を設置しています。

飛田給小学校には体育館北西側と校庭北側の2カ所に設置されています。

倉庫の中

備蓄品一覧(市ホームページより)

備蓄倉庫には、避難者約800人の3日分を目安に物資を保管しています。 災害時に多くの人が避難所へ備蓄物資をとりに来た場合、あっという間になくなってしまいます。普段から各家庭において最低3日分の水・食料等の備蓄を心がけましょう。

昨年、校舎西側に設置した災害用マンホールトイレを見学。

便器に座ってみました。耐久テストOKです

市の総合防災安全課の職員が家庭用簡易トイレの説明をしていました。

阪神淡路大震災・新潟県中越地震・東日本大審査、いずれの被災地でもトイレの問題が深刻でした。

家庭でも用意しておきましょう。

東日本大震災から6年が経とうとしています。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

いざという時のために、必ず時々訓練をしましょう

2016年04月20日

熊本地震義援金募金活動/飛田給小地区協議会総会/自民党常任幹事会

16時 調布市社会福祉協議会による熊本地震の義援金募金活動を市議会としてお手伝いすることになり、18時まで調布駅中央口で募金活動を行いました。(写真撮影:鮎川議長)

たくさんの方に募金いただき、ありがとうございました 。

。

集まった義援金は、中央共同募金会を通じて熊本県共同募金会に全額送金します。

小学生が財布を出し、貴重なお小遣いの中から100円玉を入れてくれる光景には涙が出そうになります。

市社協の募金は4月21日(木)15時から17時まで 、4月22日(金)11時から13時まで調布駅周辺で行われます。

市社協の募金活動に続き、18時から調布青年会議所の募金活動が始まりました。

募金活動の見事なリレーに拍手

調布青年会議所は4月22日(金)18時〜20時まで仙川駅周辺で募金活動を行います。

調布駅前広場でストリートミュージシャンが歌っていました。

新潟市出身のシンガーソングライター笠井俊佑さんと掲示されています。

「日本武道館を目指して頑張ってます」とあります。

若いストリートミュージシャンは応援したくなります。

調べたらブログ、Facebook、Twitterがありました。

笠井俊佑オフィシャルブログ

笠井俊佑オフィシャルブログ

笠井俊佑Facebook

笠井俊佑Facebook

笠井俊佑@4/30川口キャバリーノ

笠井俊佑@4/30川口キャバリーノ

プロフィールを見ると、調布ではなく日野に住んでいるようですが、武道館を目指して頑張れ〜

19時から飛田給小学校地区協議会総会と自民党調布総支部常任幹事会が重なっているので、先に地区協議会総会に伺いました。

19時 飛田給小学校地区協議会 総会が西部地域福祉センターで開催されました。

飛田給地区協議会は市内で4番目、平成15年に誕生。

防犯訓練・講演会、防犯夜間パトロール、防災訓練・講演会、ふれあいクリーンデー、クリスマスイルミネーション&飛田給駅ミニコンサート、観桜会、福祉の街歩き、喫煙マナーアップキャンペーン、広報紙の発行など1年を通じて様々な活動を行っています。

石川浩会長を先頭に今年も頑張れ〜

ちなみに、現在市内には15の地区協議会があります。

地区協議会一覧(調布市ホームページ)

地区協議会一覧(調布市ホームページ)

市からの助成金は年額50万円です。

自民党調布総支部 常任幹事会に遅れて出席。

①調布総支部総会について

②参議院議員選挙について

などが協議されました。

調布総支部総会は6月1日に開催されることになりました。

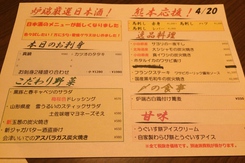

20時20分 調布市布田1丁目の炉端調風で夕食。

お薦めメニューを見ると・・・「熊本応援!」の文字が

熊本産の馬刺しを頼むっきゃないでしょ

飲み物は熊本産がなかったので、調布のソウルドリンク「ホッピー」をいただきました

帰宅後、録画しておいたアジアチャンピオンズリーグ・グループステージ第5節、味の素スタジアムでのFC東京vs.全北現代(韓国)をテレビ観戦。

結果は・・・

0-3で惨敗

勝てば決勝トーナメント進出決定でしたが、最終節のビン・ズオン(ベトナム)戦に持ち越しです。

ビン・ズオン戦は5月4日(水祝)日本時間19時から。

J:comの日テレプラスで中継されます。

勝って、決勝トーナメントに行ってくれ〜

たくさんの方に募金いただき、ありがとうございました

。

。集まった義援金は、中央共同募金会を通じて熊本県共同募金会に全額送金します。

小学生が財布を出し、貴重なお小遣いの中から100円玉を入れてくれる光景には涙が出そうになります。

市社協の募金は4月21日(木)15時から17時まで 、4月22日(金)11時から13時まで調布駅周辺で行われます。

市社協の募金活動に続き、18時から調布青年会議所の募金活動が始まりました。

募金活動の見事なリレーに拍手

調布青年会議所は4月22日(金)18時〜20時まで仙川駅周辺で募金活動を行います。

調布駅前広場でストリートミュージシャンが歌っていました。

新潟市出身のシンガーソングライター笠井俊佑さんと掲示されています。

「日本武道館を目指して頑張ってます」とあります。

若いストリートミュージシャンは応援したくなります。

調べたらブログ、Facebook、Twitterがありました。

笠井俊佑オフィシャルブログ

笠井俊佑オフィシャルブログ 笠井俊佑Facebook

笠井俊佑Facebook 笠井俊佑@4/30川口キャバリーノ

笠井俊佑@4/30川口キャバリーノプロフィールを見ると、調布ではなく日野に住んでいるようですが、武道館を目指して頑張れ〜

19時から飛田給小学校地区協議会総会と自民党調布総支部常任幹事会が重なっているので、先に地区協議会総会に伺いました。

19時 飛田給小学校地区協議会 総会が西部地域福祉センターで開催されました。

飛田給地区協議会は市内で4番目、平成15年に誕生。

防犯訓練・講演会、防犯夜間パトロール、防災訓練・講演会、ふれあいクリーンデー、クリスマスイルミネーション&飛田給駅ミニコンサート、観桜会、福祉の街歩き、喫煙マナーアップキャンペーン、広報紙の発行など1年を通じて様々な活動を行っています。

石川浩会長を先頭に今年も頑張れ〜

ちなみに、現在市内には15の地区協議会があります。

地区協議会一覧(調布市ホームページ)

地区協議会一覧(調布市ホームページ)市からの助成金は年額50万円です。

自民党調布総支部 常任幹事会に遅れて出席。

①調布総支部総会について

②参議院議員選挙について

などが協議されました。

調布総支部総会は6月1日に開催されることになりました。

20時20分 調布市布田1丁目の炉端調風で夕食。

お薦めメニューを見ると・・・「熊本応援!」の文字が

熊本産の馬刺しを頼むっきゃないでしょ

飲み物は熊本産がなかったので、調布のソウルドリンク「ホッピー」をいただきました

帰宅後、録画しておいたアジアチャンピオンズリーグ・グループステージ第5節、味の素スタジアムでのFC東京vs.全北現代(韓国)をテレビ観戦。

結果は・・・

0-3で惨敗

勝てば決勝トーナメント進出決定でしたが、最終節のビン・ズオン(ベトナム)戦に持ち越しです。

ビン・ズオン戦は5月4日(水祝)日本時間19時から。

J:comの日テレプラスで中継されます。

勝って、決勝トーナメントに行ってくれ〜

2016年03月06日

飛田給小学校地区協議会 防災訓練

9時 飛田給小学校校庭で飛田給小学校地区協議会主催の防災訓練が行われました。

地元の飛田給自治会、西部飛田給自治会、鶴島自治会、飛田給第三自治会、西武自治会ほか地域住民が参加し、さまざまな訓練・体験をしました。

西部飛田給自治会のメンバーはオリジナルビブスを着ています。分かりやすくて感心。

調布消防署が指導し、調布市消防団第1分団が全面協力しました。

<訓練内容>

①飛田給小まで危険箇所を確認しながら集合

②消火栓とスタンドパイプを使った放水訓練

③AED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)を使った救命訓練

④煙体験ハウスによる煙体験

⑤三角巾による応急手当訓練

⑥119番通報訓練

⑦家具転倒防止器具・火災警報器設置指導

⑧アルファ米の炊出し訓練

消火栓とスタンドパイプを使った放水訓練

今回初めて消火栓と給水・消火資器材(スタンドパイプ、ホース、消火栓蓋鍵、開栓器、筒先ほか)を使った放水訓練を行いました。

道路に設置されている消火栓で行うのが理想ですが、今回は消防署の用意した「模擬消火栓」を使います。プールの水を消防ポンプ車で3kgf/c㎡加圧し、水道管を流れている水と同じ水圧にして、模擬消火栓に送ります。

消火栓蓋鍵で模擬消火栓を開けます

スタンドパイプを模擬消火栓に結合します。

スタンドパイプにホースを繋ぎます。

開栓器を回して水をホースに送ります。

ホースの先に繋がっている筒先の先端部を回すと水が出ます。

首都直下地震など大規模な地震が発生した場合、同時多発する災害や倒壊建物などに道を阻まれ、災害現場に消防隊がすぐに到着できるとは限りません。その時は、地域住民が協力して消火にあたる必要があります。

いざという時、住民が活用できる消火資器材のひとつがスタンドパイプです。スタンドパイプは、道路上にある消火栓や排水栓に差し込み、ホースをつなぎ消火を行います。軽量で操作も簡単、消防車が進入できない道路の狭い地域や木造住宅密集地域でも近くの消火栓等を使って消火活動ができます。放水距離は水平で約15メートルで、建物の2~3階まで到達します。(出典:広報とうきょう消防、大和市HP)。

給水・消火資器材は、市立小中学校の防災備蓄コンテナに配備されています。

スタンドパイプを消火栓に繋ぐことで、応急給水と初期消火ができるのです

AEDを使っての救命訓練

調布消防署員が手本を見せた後、AEDを使ってみます。

いざと言う時にAEDを使えるかどうかが、生死を分けます。

救急車が通報を受けてから現場に到着するまでの平均時間は、東京都内で約7分54秒(平成26年)を要しています。

居合わせた人が救命処置をした場合と救急車が来るまで何もしなかった場合では、命が助かる可能性がまったく違います。

何もしなければ、救急車が来る約8分間のあいだに、救命率は一気に10%にまで低下してしまいます。

1ヵ月後の生存率は、応急手当のあるなしで、15.1%と4.7%と3倍以上の開きがあります。

大切な命を救うためには、救急車が到着するまでに私たち一般の人がAEDを使用して、少しでも早く心肺を蘇生させることがとても重要なのです。(出典:東京消防庁「応急手当の重要性」)

煙体験ハウスによる煙体験

私も煙体験ハウスに入ってみました。

中に入ると、煙でほとんど何も見えないので、姿勢を低くして手探りで進みます。

煙は化粧品の成分を気化させたもので、もちろん無害です。

やっと出口が・・。無事出られました

三角巾による応急手当訓練

119番通報訓練

消防署の訓練オペレーターを相手に通報の仕方を練習します。

いざとなると慌てて自宅の住所を言えなくなる人もいるそうです。

家具転倒防止器具と住宅用火災警報器設置指導

阪神淡路大震災犠牲者の死亡原因の約77%は家屋の倒壊や家具の転倒による「圧死」でした。家具の転倒防止は確実に危険から生命と身体を守ります。(出典:国土交通省「阪神淡路大震災の教訓に学ぶ〜震災の死亡原因」)

警報器を設置している場合は、 設置していない場合に比べ、死者の発生は2/3、焼損床面積・損害額は概ね半減です。(出典:消防庁「住宅用火災警報器Q&A」)

警報器は電池が切れると作動しなくなります。電池の寿命は多くが約10年程です。定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認を行いましょう。(出典:日本火災報知機工業会「住宅用火災警報器交換のすすめ」)

本日の参加賞

東日本大震災から5年が経とうとしています。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

いざという時のために、必ず時々訓練をしましょう

地元の飛田給自治会、西部飛田給自治会、鶴島自治会、飛田給第三自治会、西武自治会ほか地域住民が参加し、さまざまな訓練・体験をしました。

西部飛田給自治会のメンバーはオリジナルビブスを着ています。分かりやすくて感心。

調布消防署が指導し、調布市消防団第1分団が全面協力しました。

<訓練内容>

①飛田給小まで危険箇所を確認しながら集合

②消火栓とスタンドパイプを使った放水訓練

③AED(Automated External Defibrillator=自動体外式除細動器)を使った救命訓練

④煙体験ハウスによる煙体験

⑤三角巾による応急手当訓練

⑥119番通報訓練

⑦家具転倒防止器具・火災警報器設置指導

⑧アルファ米の炊出し訓練

消火栓とスタンドパイプを使った放水訓練

今回初めて消火栓と給水・消火資器材(スタンドパイプ、ホース、消火栓蓋鍵、開栓器、筒先ほか)を使った放水訓練を行いました。

道路に設置されている消火栓で行うのが理想ですが、今回は消防署の用意した「模擬消火栓」を使います。プールの水を消防ポンプ車で3kgf/c㎡加圧し、水道管を流れている水と同じ水圧にして、模擬消火栓に送ります。

消火栓蓋鍵で模擬消火栓を開けます

スタンドパイプを模擬消火栓に結合します。

スタンドパイプにホースを繋ぎます。

開栓器を回して水をホースに送ります。

ホースの先に繋がっている筒先の先端部を回すと水が出ます。

首都直下地震など大規模な地震が発生した場合、同時多発する災害や倒壊建物などに道を阻まれ、災害現場に消防隊がすぐに到着できるとは限りません。その時は、地域住民が協力して消火にあたる必要があります。

いざという時、住民が活用できる消火資器材のひとつがスタンドパイプです。スタンドパイプは、道路上にある消火栓や排水栓に差し込み、ホースをつなぎ消火を行います。軽量で操作も簡単、消防車が進入できない道路の狭い地域や木造住宅密集地域でも近くの消火栓等を使って消火活動ができます。放水距離は水平で約15メートルで、建物の2~3階まで到達します。(出典:広報とうきょう消防、大和市HP)。

給水・消火資器材は、市立小中学校の防災備蓄コンテナに配備されています。

スタンドパイプを消火栓に繋ぐことで、応急給水と初期消火ができるのです

AEDを使っての救命訓練

調布消防署員が手本を見せた後、AEDを使ってみます。

いざと言う時にAEDを使えるかどうかが、生死を分けます。

救急車が通報を受けてから現場に到着するまでの平均時間は、東京都内で約7分54秒(平成26年)を要しています。

居合わせた人が救命処置をした場合と救急車が来るまで何もしなかった場合では、命が助かる可能性がまったく違います。

何もしなければ、救急車が来る約8分間のあいだに、救命率は一気に10%にまで低下してしまいます。

1ヵ月後の生存率は、応急手当のあるなしで、15.1%と4.7%と3倍以上の開きがあります。

大切な命を救うためには、救急車が到着するまでに私たち一般の人がAEDを使用して、少しでも早く心肺を蘇生させることがとても重要なのです。(出典:東京消防庁「応急手当の重要性」)

煙体験ハウスによる煙体験

私も煙体験ハウスに入ってみました。

中に入ると、煙でほとんど何も見えないので、姿勢を低くして手探りで進みます。

煙は化粧品の成分を気化させたもので、もちろん無害です。

やっと出口が・・。無事出られました

三角巾による応急手当訓練

119番通報訓練

消防署の訓練オペレーターを相手に通報の仕方を練習します。

いざとなると慌てて自宅の住所を言えなくなる人もいるそうです。

家具転倒防止器具と住宅用火災警報器設置指導

阪神淡路大震災犠牲者の死亡原因の約77%は家屋の倒壊や家具の転倒による「圧死」でした。家具の転倒防止は確実に危険から生命と身体を守ります。(出典:国土交通省「阪神淡路大震災の教訓に学ぶ〜震災の死亡原因」)

警報器を設置している場合は、 設置していない場合に比べ、死者の発生は2/3、焼損床面積・損害額は概ね半減です。(出典:消防庁「住宅用火災警報器Q&A」)

警報器は電池が切れると作動しなくなります。電池の寿命は多くが約10年程です。定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認を行いましょう。(出典:日本火災報知機工業会「住宅用火災警報器交換のすすめ」)

本日の参加賞

東日本大震災から5年が経とうとしています。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

いざという時のために、必ず時々訓練をしましょう