2017年04月22日

調布市防災教育の日

調布市教育委員会は、東日本大震災の教訓として、平成24年から毎年4月の第4土曜日を「調布市防災教育の日」と定め、学校・保護者・地域が一体となった防災学習や避難所開設・運営などの訓練を市立小中学校全28校で一斉に実施しています。

「震災時対応シミュレーション」の地震発災想定時間が午前11時24分であること以外、内容は各学校に一任されています。

私は地元の飛田給小学校へ。

1校時目は通常授業の授業参観。

2校時目は命の大切さを学ぶ「命の授業」

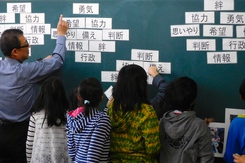

1年生 学活「こんなとき どうするの」

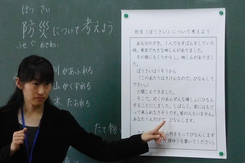

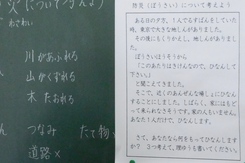

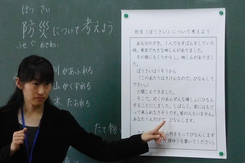

2年生 学活「防災について考えよう」

3年生 学活「防災について考えよう」

4年生 社会「地域の危険な場所について考える」

親子で「調布市防災マップ」を見ながら危険な場所を確認します。

5年生 学活「東日本大震災から学んだこと」

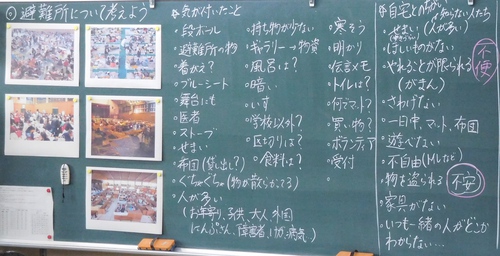

6年生 学活「避難生活について考える」

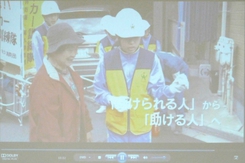

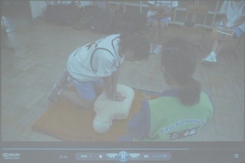

3校時 講演会「首都直下地震に備える〜東日本大震災から6年〜」 講師:調布消防署・田倉さん

4校時目。「震災時対応シミュレーション」の発災想定時間の午前11時24分に合わせて、児童の避難訓練が始まります。

11時24分 「地震発生」の校内アナウンスの後、担任の教員の指示で机の下に身を隠す子どもたち。

教員が避難するためのドアと窓を開けます。

教員の指示で、児童は頭に防災頭巾を被り、手に軍手をはめて、出席番号順に後方に二人一組でバディを組んで並びます。

全員いるか教員が確認。

校舎外に避難。

2列で校庭に向かいます。

全学年児童の避難が終わりました。

軍手の着用は、市議会文教委員会での指摘を受けて導入されました。

「手が素手で無防備だから軍手等の対応をしたらどうか」(平成24年9月 文教委員会)

「手が素手で無防備だから軍手等の対応をしたらどうか」(平成24年9月 文教委員会)

「軍手対応の結論は出たか」(平成25年3月 文教委員会)

「軍手対応の結論は出たか」(平成25年3月 文教委員会)

続いて、各教室で保護者への引き渡し訓練。

担任の先生が引き渡し票を確認して保護者に引き渡します。

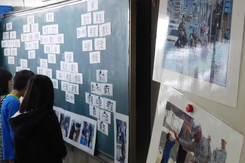

14時 学校・地域合同訓練

川内武雄・飛小避難所運営委員長の挨拶に続き、自己紹介。

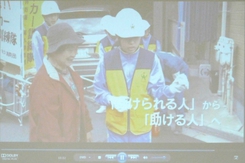

初動要員(避難所近くに居住する市職員=右側の4名)と避難所担当職員(左側の6名)も参加

初動要員は防災服、避難所担当職員はビブスを着ています。

教職員は緑色のビブス。

今年度より、PTAで募った保護者も参加しました。

避難所開設時に使用する防災施設の確認を行います。

体育館内トイレ

更衣室のシャワー

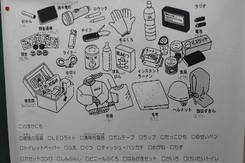

防災倉庫。第1防災倉庫には避難所設営に要するもの、第2防災倉庫には食料品等が入っています。

第1防災倉庫

第2防災倉庫

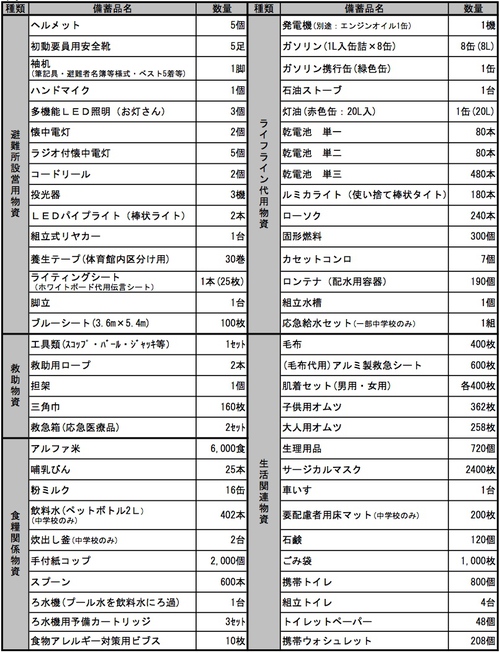

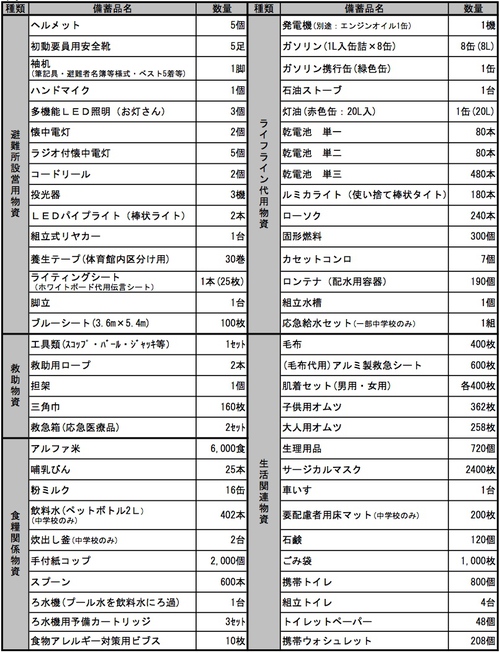

防災倉庫備蓄品一覧(市ホームページより)

災害時の避難所となる市内の公立小中学校など公共施設(30箇所)に設置されている備蓄倉庫には、避難者約800人の3日分を目安に物資を保管しています。 災害時に多くの人が避難所へ備蓄物資をとりに来た場合、あっという間になくなってしまいます。普段から各家庭において最低3日分の水・食料等の備蓄を心がけましょう。

なお、倉庫の鍵は、飛小の場合、市役所初動要員・学校長・避難所運営委員長・地区協議会会長が持っています。

防災井戸。飲料用ではなく生活用水として使います。

貯水タンク。各学校の給食室に隣接して設置されています。25t入っていて飲料用です。

マンホールトイレ

雨が降ってきたので、組み立ては体育館で行うことに。

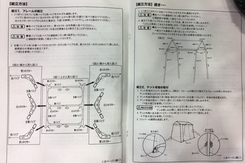

説明書を見ながら組み立てますが、なかなか大変です。

どのパイプをつなぐのかよく分からないので、パイプのつなぎ目にアルファベットか色をつけた方が良いと思います。

完成したので、耐久テストを兼ねて座ってみました

中学生には平成26年から防災ヘルメットが配備されましたが、小学生の頭を守るのは相変わらず防災頭巾です。

子どもたちを守るためにヘルメットの配備を文教委員会で要望してきました。

「防災ヘルメットの導入について」(平成25年3月 文教委員会)

「防災ヘルメットの導入について」(平成25年3月 文教委員会)

「小学校の防災ヘルメット導入について」(平成27年9月 文教委員会)

「小学校の防災ヘルメット導入について」(平成27年9月 文教委員会)

防災頭巾よりヘルメットの方が子どもたちの頭をしっかりと守ることができるのは明らかです。

大地震はいつやって来るかわかりません。

子どもたちの命より優先することなどないはずです。

一日でも早い、小学生へのヘルメットの配備を求めます

「震災時対応シミュレーション」の地震発災想定時間が午前11時24分であること以外、内容は各学校に一任されています。

私は地元の飛田給小学校へ。

1校時目は通常授業の授業参観。

2校時目は命の大切さを学ぶ「命の授業」

1年生 学活「こんなとき どうするの」

2年生 学活「防災について考えよう」

3年生 学活「防災について考えよう」

4年生 社会「地域の危険な場所について考える」

親子で「調布市防災マップ」を見ながら危険な場所を確認します。

5年生 学活「東日本大震災から学んだこと」

6年生 学活「避難生活について考える」

3校時 講演会「首都直下地震に備える〜東日本大震災から6年〜」 講師:調布消防署・田倉さん

4校時目。「震災時対応シミュレーション」の発災想定時間の午前11時24分に合わせて、児童の避難訓練が始まります。

11時24分 「地震発生」の校内アナウンスの後、担任の教員の指示で机の下に身を隠す子どもたち。

教員が避難するためのドアと窓を開けます。

教員の指示で、児童は頭に防災頭巾を被り、手に軍手をはめて、出席番号順に後方に二人一組でバディを組んで並びます。

全員いるか教員が確認。

校舎外に避難。

2列で校庭に向かいます。

全学年児童の避難が終わりました。

軍手の着用は、市議会文教委員会での指摘を受けて導入されました。

「手が素手で無防備だから軍手等の対応をしたらどうか」(平成24年9月 文教委員会)

「手が素手で無防備だから軍手等の対応をしたらどうか」(平成24年9月 文教委員会) 「軍手対応の結論は出たか」(平成25年3月 文教委員会)

「軍手対応の結論は出たか」(平成25年3月 文教委員会)続いて、各教室で保護者への引き渡し訓練。

担任の先生が引き渡し票を確認して保護者に引き渡します。

14時 学校・地域合同訓練

川内武雄・飛小避難所運営委員長の挨拶に続き、自己紹介。

初動要員(避難所近くに居住する市職員=右側の4名)と避難所担当職員(左側の6名)も参加

初動要員は防災服、避難所担当職員はビブスを着ています。

教職員は緑色のビブス。

今年度より、PTAで募った保護者も参加しました。

避難所開設時に使用する防災施設の確認を行います。

体育館内トイレ

更衣室のシャワー

防災倉庫。第1防災倉庫には避難所設営に要するもの、第2防災倉庫には食料品等が入っています。

第1防災倉庫

第2防災倉庫

防災倉庫備蓄品一覧(市ホームページより)

災害時の避難所となる市内の公立小中学校など公共施設(30箇所)に設置されている備蓄倉庫には、避難者約800人の3日分を目安に物資を保管しています。 災害時に多くの人が避難所へ備蓄物資をとりに来た場合、あっという間になくなってしまいます。普段から各家庭において最低3日分の水・食料等の備蓄を心がけましょう。

なお、倉庫の鍵は、飛小の場合、市役所初動要員・学校長・避難所運営委員長・地区協議会会長が持っています。

防災井戸。飲料用ではなく生活用水として使います。

貯水タンク。各学校の給食室に隣接して設置されています。25t入っていて飲料用です。

マンホールトイレ

雨が降ってきたので、組み立ては体育館で行うことに。

説明書を見ながら組み立てますが、なかなか大変です。

どのパイプをつなぐのかよく分からないので、パイプのつなぎ目にアルファベットか色をつけた方が良いと思います。

完成したので、耐久テストを兼ねて座ってみました

中学生には平成26年から防災ヘルメットが配備されましたが、小学生の頭を守るのは相変わらず防災頭巾です。

子どもたちを守るためにヘルメットの配備を文教委員会で要望してきました。

「防災ヘルメットの導入について」(平成25年3月 文教委員会)

「防災ヘルメットの導入について」(平成25年3月 文教委員会) 「小学校の防災ヘルメット導入について」(平成27年9月 文教委員会)

「小学校の防災ヘルメット導入について」(平成27年9月 文教委員会)防災頭巾よりヘルメットの方が子どもたちの頭をしっかりと守ることができるのは明らかです。

大地震はいつやって来るかわかりません。

子どもたちの命より優先することなどないはずです。

一日でも早い、小学生へのヘルメットの配備を求めます

2017年04月22日

TBSテレビ「噂の!東京マガジン」で調布駅前広場の樹木について放送

明日4月23日(日)13時からのTBSテレビ「噂の!東京マガジン」で、調布駅前広場の樹木のことが取り上げられます。

Yahoo!テレビ番組欄によるとタイトルは「五輪の犠牲!?駅前広場の樹木99本の運命〜また五輪のため!?駅前広場の樹木99本伐採!?怒る市民!憩いの森が危機!鍵握る超有名建築家のデザインとは」。

議会事務局から議員への情報提供によると、市管理職・市民・市議会議長に取材があったようです。

私も駅前広場の樹木については、3月の市議会第1回定例会で、一般質問しました(2017.3.17ブログ)。

貴重な「杜」がどうなるのか大きな分かれ目です。

ぜひ、番組を見ましょう

Yahoo!テレビ番組欄によるとタイトルは「五輪の犠牲!?駅前広場の樹木99本の運命〜また五輪のため!?駅前広場の樹木99本伐採!?怒る市民!憩いの森が危機!鍵握る超有名建築家のデザインとは」。

議会事務局から議員への情報提供によると、市管理職・市民・市議会議長に取材があったようです。

私も駅前広場の樹木については、3月の市議会第1回定例会で、一般質問しました(2017.3.17ブログ)。

貴重な「杜」がどうなるのか大きな分かれ目です。

ぜひ、番組を見ましょう